大雨被害が出た沖縄本島北部の支援を巡り、今回、沖縄県の判断の遅れによって災害救助法の適用が困難となった。有識者は「県や市町村は、適用の要件を見直すなどして今後の教訓として活かすべき」と提言している。

「あってはならない」はずが… 鹿児島と沖縄の命運

玉城デニー知事:

国への窓口の一本化など、こういう状況が再びあってはならないということで、私からは直ちに窓口を一本化するよう指示をしましたので

今回の大雨災害をめぐる沖縄県の対応について玉城知事は、「再びあってはならない」と述べた。

大雨による浸水で損壊した住宅の応急処置や食料の支給、避難所の運営などに国の支援を充てる災害救助法について、今回、県の判断が遅れたことで適用が困難になった。

玉城知事:

災害救助の法の適用についても十分、内閣府とまた意見を交換していきたいと考えています

災害救助法 求めるタイミングは

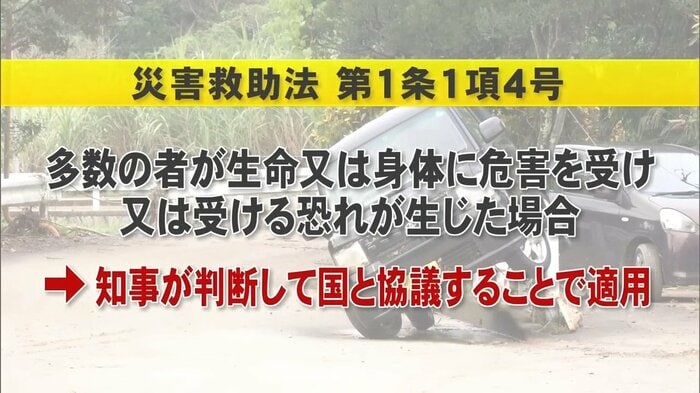

災害救助法は条文で「多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合」とされていて、災害の発生中に、知事が判断して国と協議することで適用される。

今回、沖縄県は2日間にわたる大雨がおさまった2024年11月11日に災害対策本部を設置し、この時点で国に協議を申し入れたため、適用基準に合致せず支援を受けられなくなったものだ。

一方で時を同じくして甚大な被害を受けた鹿児島県与論町は、2024年11月8日の被災中に協議し、災害救助法が適用されている。

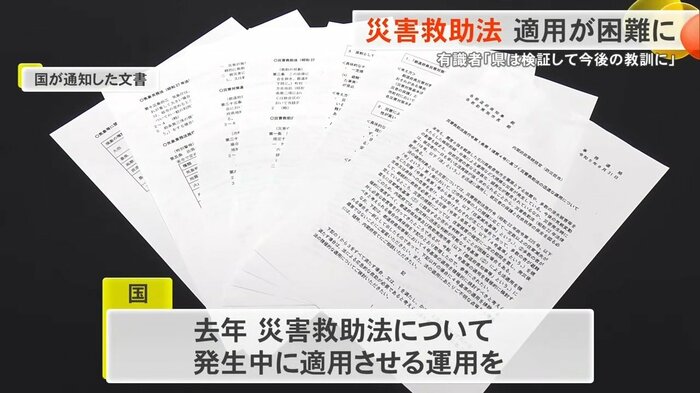

近年、災害の頻発を受けて国は2023年、災害救助法について発生中に適用させる運用を積極的に行うよう呼び掛ける文書を都道府県に出していた。

今回の大雨では、内閣府の災害救助法の担当者が2024年11月9日未明と早朝の2度にわたって、県の担当課に電話をかけたが、職員不在のためつながらず協議できなかったことも明らかになっている。

沖縄は“健康優良児”

災害救助法に詳しい小口(おぐち)幸人弁護士は、「沖縄県は今回、法律の適切な運用ができていなかった」と指摘する。

小口幸人 弁護士:

災害救助法適用の機会が(発生中しか)無いという今の建て付けは、制度としてそれ自体に問題があるだろうと思っています。ただ、それでも市民、県民の命を守らなきゃいけないので、(法律の)建て付け前提で万全の体制を整えていかなきゃいけないのが沖縄県だが、残念だけどそれがもう長年に渡ってできていなかった

これまで、沖縄県内でも台風の発生時に災害救助法が適用されたことはあった。

小口弁護士は、台風の接近に慣れた沖縄県だからこそ今回の予期せぬ災害への対応が後手に回ったのではと考えている。

小口幸人 弁護士:

私はよく、健康優良児という例えをしますが、なかなか風邪をひかないんです。台風が来ても被害が出ないですが、いざ被害が生じた時に「どうしたらいいのか」「どういう支援があるのか」という経験が少ないので、そういった知識や備え、そして意識について沖縄県は、全国で一番低いと思います

被災地域からは検証求める声

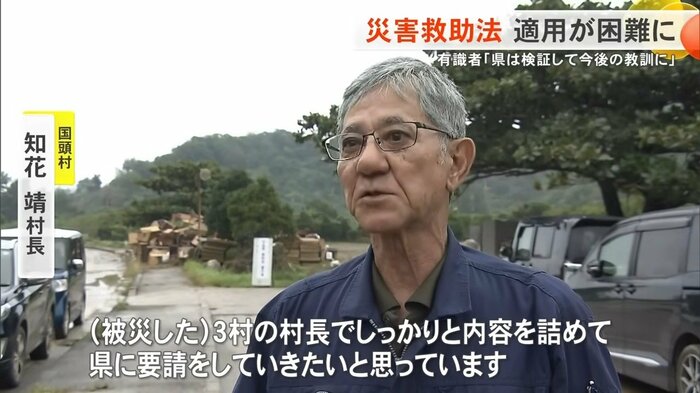

北部3村からは適切な対応を県に求めるとともに、村としても一連の対応を検証したいといった声が上がっている。

知花靖 国頭村長:

(災害救助法の適用について)マスコミ報道で知りました。もしそれがその通りだと非常に残念だと思います。(被災した)3村の村長でしっかりと内容を詰めて、沖縄県に要請をしていきたいと思っています

當山全伸 東村長:

(災害)救助法で被災者に対する助成とか、中身が問題なので、今後もそれ(適用条件)もまた検証しないといけないんじゃないかと思っています

災害救助法の適用は発生中以外に人口当たりの住宅の全壊件数をもとに適用されるケースもあるが、今回の北部の被害状況での適用は難しいとみられる。

小口弁護士は、いま沖縄県には被災した住民や自治体の目線に立った支援が必要だと指摘する。

小口幸人 弁護士:

県がぜひやらなければいけないのは、災害救助法が適用されている時と同じ支援を行うこと。市町村に負担させないという枠組みにしてこそ、市町村はお金のことを気にせずに全力の支援ができるということもありますので

沖縄県には同じ轍(てつ)を踏まないよう迅速な検証と対応が求められる。