「93万人」これは、中高生でゲーム障害が疑われる人数だ。ゲームに没頭することにより生じるゲーム障害。障害かどうかを判断する定義は3つあるという。その定義についてや、どんな治療法があるのか医師に聞いた。

“ゲーム障害”とは?判断する定義は3つ

「現実がうまくいかなくなって、オンライン世界のほうにやりがいがあると、その人のアイデンティティというのは、だんだんオンライン世界のほうに重きが移ってしまう。学校や家庭生活で何らかのつまずきがある場合が多い」

ゲーム障害について、こう話すのは新潟県上越市にあるさいがた医療センターの佐久間寛之院長だ。

ゲーム障害かどうかを判断する定義は3つあるという。

【定義①】

ゲームをコントロールすることができない。時間やタイミングなど、やってはいけないときにやってしまったり、終わらなければいけない時間に終われない

【定義②】

ゲームをやめたりコントロールしようとしたりする取り組みが失敗する

【定義③】

ゲーム行動のためにその人、本来の社会での役割ができなくなってしまう

この3つの定義のうち、2つ以上に当てはまり、その症状が1年ほど続くとゲーム障害の疑いがあるという。

中高生の割合急増…本人だけでなく親に影響も

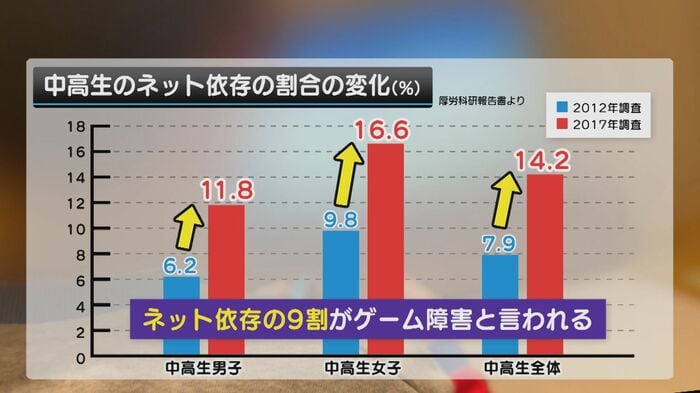

近年、このゲーム障害となる中高生の割合が急増。自分の居場所を見つけたいという寂しさが原因となるケースが多く、低年齢化も進んでいるという。

佐久間院長は、その影響は本人だけに留まらないと指摘する。

「子どももゲームにのめり込んで社会から浮いてしまっているが、お母さんに非常に負担が集中してしまっている」

親が子どものゲームをやめさせようと叱ったり、ゲームを取り上げたりすると自分の存在を脅かす敵だと思われるケースも。

そこで重要となるのが、子どもに現実の楽しさを知ってもらうことだという。

「私たちの治療はやめる・やめないではなくて、現実の楽しさややりがいそういったものを知ってもらう。体験してもらうということが主になる」

“オフライン”カフェで現実世界の楽しさを体験

さいがた医療センターはオンラインではなく、“オフライン”のカフェを開設。ここで、リアルのコミュニケーションをとって遊ぶことを目的としている。

実際にカフェには年齢や性別などに関係なく子どもたちが楽しむことができるように様々な遊び道具が用意されていた。

この部屋でゲーム障害の子どもたちと接しているという臨床心理士の大越拓郎さんは「最初は緊張している子どもいるが、私たちも子どもたちと一緒になって一生懸命遊ぶので、すぐ緊張もほぐれて、いつもの元気な子どもたちになって遊んでくれる」と話す。

さいがた医療センターではこのカフェだけでなく、川遊びやキャンプといった野外活動なども通してゲーム障害の治療を行っている。

大越さんは「遊ぶって健康じゃないとできない。不健康だと自分の内にこもってしまって、人との交流ができなくなってしまう。できるようになるということが、健康を取り戻している証だと思う。充実した時間を共に過ごし、現実世界での楽しさを知ってもらうことこそが治療の大きな一歩」と話す。

こうした治療方針には、実はゲームが大好きだという佐久間院長の経験が生かされていた。

「僕も大学生のときゲームにのめりこんでいたが、『やめろ』とか説教的なことを言われると反発して、余計もっとやってやろうとしか思わなかった。それよりも親身になってくれる人とか話を聞いてくれる人がいるというのが、自分にとってはすごく支えになった。ゲームを取り上げたり、やめたりするのではなく、現実は楽しいし、取り組みがいがあるし、とっても胸がときめく冒険なんだよということを子どもたちに提示できたらいいなと思う」

(NST新潟総合テレビ)