ニート・フリーターの増大や、いわゆる「七五三」問題(中卒の7割、高卒の5割、大卒の3割が就職してから3年以内に最初に務めた会社を辞めてしまうこと)と呼ばれる若者の早期離職の加速など、「学校から職場への移行」が大きな問題となっている。

こうした中、福岡県内の自治体が実施している実践型の「キャリア教育」を取材した。

小学5年が‟働くこと”を疑似体験

福岡・飯塚市の穂波庁舎では、空きスペースに店舗や事務所を再現したブースを構え、2023年から小中学生に「経営」などを疑似体験してもらうキャリア教育授業を実施している。この日は小学5年生が、市役所や信用金庫、それにコンビニや薬局など実在する7つの仕事を体験した。授業では、児童が企業の一員として働いて給料をもらうほか、普段、お客としては目にすることのない社内会議などにも参加し、企業の仕組みや社会と自分の関わりなどを学ぶ。

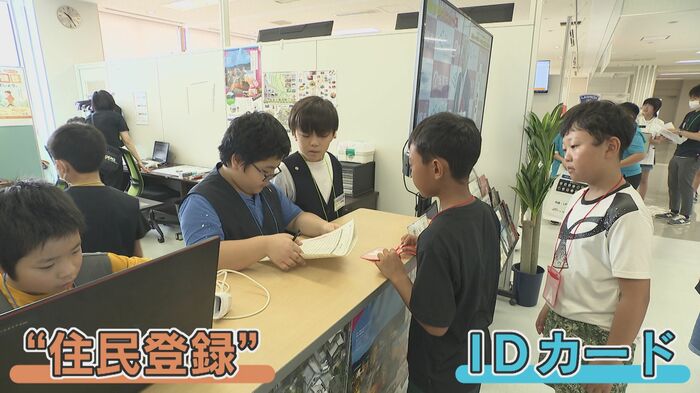

開始早々、長い行列が出来ていたのは「市役所」のブース。「こんにちは。お名前お伺いしてよろしいでしょうか」。児童たちはまず、市役所で住民登録を行い、IDカードを受け取ることからスタート。

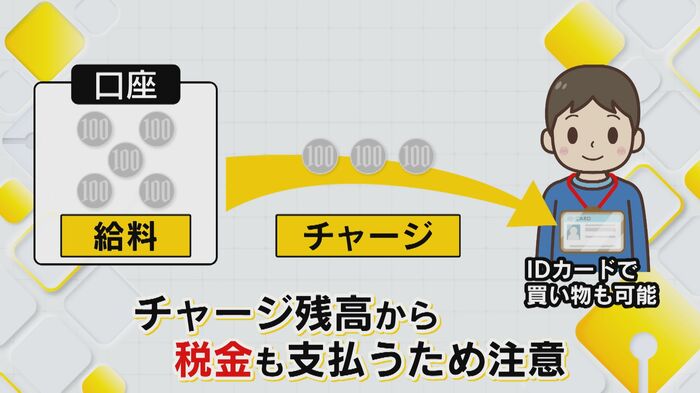

IDカードには市民としての個人情報のほか信用金庫で開設した給与口座が紐づけられていて、お金をチャージすればキャッシュレスで買い物ができる仕組みになっている。

個人情報や口座開設しスタート

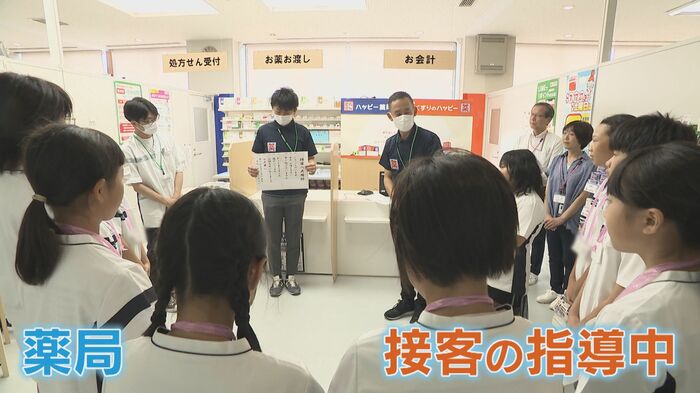

薬局のブースで働くことになった児童たち。「いらっしゃいませ」「少々お待ちください」。薬局の現役社員が日頃、自分たちが行っている基本的な挨拶や接客の仕方を指導する。

店舗では、商品を販売するだけでなく100円で「健康相談アンケート」も実施する。アンケートは、処方せんに見立てたもので、お客それぞれの健康状態にあわせて歯ブラシや入浴剤などを処方していくが、これが収入を得るために重要な“営業活動”となる。

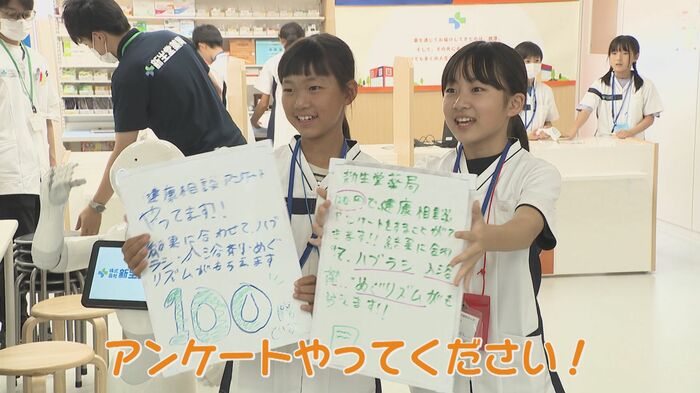

児童たちは店の売上げアップのために商品紹介を工夫して書いたり、健康相談アンケートに答えてもらえるようホワイトボードに書き込んだりして、PR(営業)に回っていく。うまくいかない児童には、指導にあたる社員から「友だちとかに話しかけたら?」などとアドバイスを受けるが、照れて恥ずかしいのか、なかなか声がでない。児童たちは人にモノを買ってもらうことの難しさを体験していく。

「生活するって難しい」と実感

信用金庫で「支店長役」の児童。薬局に買い物に来たもののIDカードの残高不足で、買い物ができない状態に。レジで指摘され慌てて信用金庫にお金のチャージに戻っていった。「税金とか払ったり住民税とか払ったりしていたら、残りチャージ残高が70円になっていて…(笑)」。

働いた分の給料はIDカードに紐づいている口座に入金され、そこからチャージすれば買い物ができるが、チャージ残高から住民税など税金も支払うため、お金の使い方も計画的に考えなければならない。児童は「生活するって難しい」と実感したようだ。

薬局では、実際の会社と同じく定期的に社内会議も開かれ経営状況の確認も行われていた。

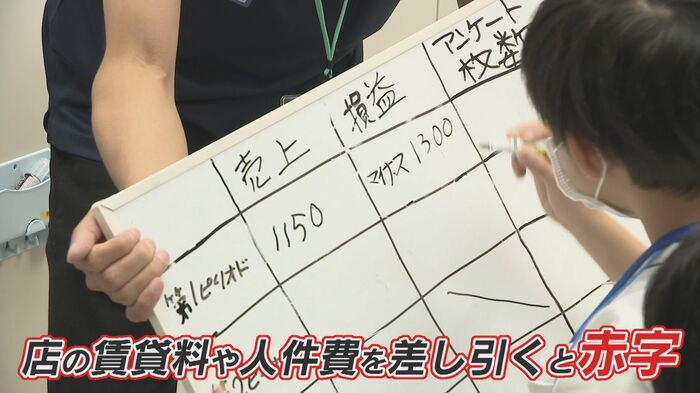

児童の代表が朝から働いてきた結果を発表する。「損益はマイナス1300円です」といきなり厳しい現実がつきつけられた。店の賃貸料や人件費を差し引くと午前中の時点ですでに赤字になっていたのだ。さらに売上げをあげるために重要な「健康アンケート」の枚数について報告を求められたが、児童たちは「0枚です」と不本意な結果を発表することになった。

社会の仕組みを学び職業選択を

さすがにこのままではいけないと感じた児童たち。PRのため「健康相談は受けましたか?」「アンケートやってくださ~い!」などと積極的にお客さんに声をかけコミュニケーションをとり始めた。明らかに午前中とは目の色が違う。

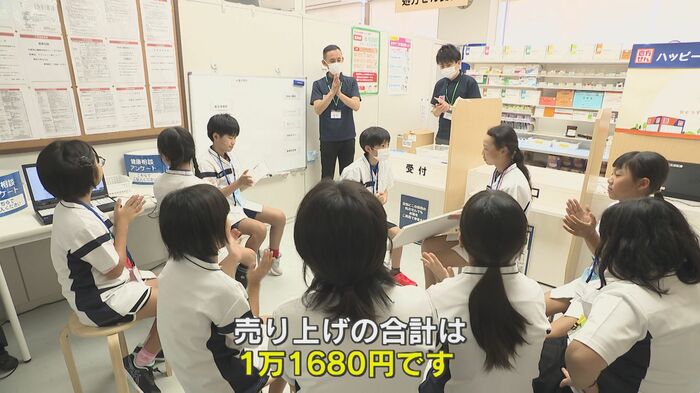

そして、迎えた最後の社内会議。果たして赤字は解消したのか?「売り上げの合計は1万1680円です。損益は3630円です!」。頑張った児童たちは大喜び。赤字から一転、見事、黒字を達成したのだ。

2023年から実施されている飯塚市のキャリア教育は、青少年向けの経済教育のプログラムを提供している団体のものを採用していて、九州では初めての取り組みだ。飯塚市の担当者は「今回の経験を将来、児童たちが職業選択の際に活かしてもらえれば」と話し、キャリア教育の継続的な実施を目指している。

(テレビ西日本)