9月22日でオープンから半年を迎えたJR高松駅の駅ビル「高松オルネ」。ビルができたことで生まれた駅周辺の変化と、これからのまちづくりのポイントを取材した。

年間目標700万人へ好調に推移

2024年3月22日にオープンしてから9月22日で半年を迎えた「高松オルネ」。店舗の大きな魅力の一つが、JR高松駅と直結ということだ。改札を出て、そのままの流れで店に入る人も多いという。

オープン時は空いているテナントもあったが、現在は、喫茶店の「コメダ珈琲店」や生活雑貨の「ロフト」など主要なテナントが出そろい、新しくできた北館と既存の南館で合わせて64店舗が入っている。

訪れた人からは、「駅が近くてとても便利」「欲しいものがいっぱいあるので、わくわくする」「お土産を買う所があり、文房具を買える所もあり、すごく便利だと思う」と地域に不可欠な存在となっている。

利用客の中には、観光やビジネス、外国人の利用も多く見られるそうで、来館者数は9月に入り400万人を突破。年間目標の700万人へ好調に推移。来館者数が増えたことで、売り上げも予想を超えているのだという。

訪れる人の多くが20代~50代の女性。特に人気なのが「ハレノヒヤ」や「シコクメグル」などの土産店で、これらを含む食料品の売り上げが全体の6割を占めているという。

原田宏樹館長は、これは「良いテナントが良い商品をしっかりとしたサービスで提供している証拠だ」と実感。今後も「イベントなどの開催を積極的に行い、楽しめる施設を目指していきたい」と語る。

まちのにぎわい作りに大きな役割を果たしていると言える高松オルネだが、周辺の人の動きはどのように変わったのだろうか。

駅利用客は去年比1日400人増

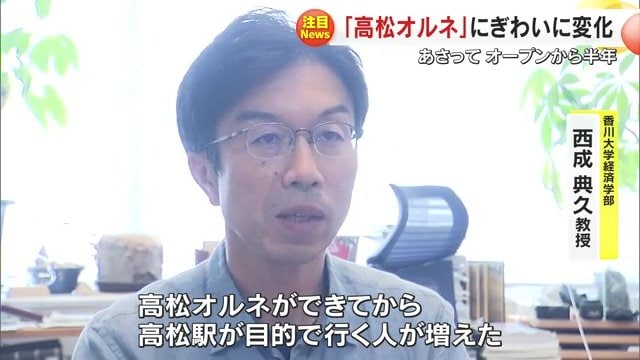

都市計画やまちづくりに詳しい香川大学経済学部の西成典久教授は、高松オルネができたことで、駅周辺に訪れる目的が変化したと分析する。

香川大学経済学部・西成典久教授:

高松オルネができてから高松駅が目的で行く人が増えた。(高松駅は)交通の結節点ではあるが、滞在することは少なかった。高松オルネができたことで、滞在時間が伸びた。

JR四国によると、高松駅の利用客数は、高松オルネのオープン後、1日あたり2023年と比べ400人ほど増えたという。

また、サンポート地区では、県立アリーナや大学、高級ホテルのオープンが控えているほか、周辺の道路を歩行者天国化などにするプロムナード化が進んでいて、さらなる人流の拡大が期待される。

西成教授は今後、様々な開発が進む中で「徒歩圏『ウォーカブル』なエリアで、まちの魅力を作る必要がある」と話す。

「駅からの回遊性を高める必要」

ポイントは「歩きたくなるまち」だ。

西成教授は、人が苦にならず歩いて移動できる限界は500メートルから600メートルとしたうえで、その中での回遊性を高める必要があると指摘する。

香川大学経済学部・西成典久教授:

駅から目的を持ち、サンポートの海際や高松港の周辺を散策する戦略が必要。

駅の近くにある瀬戸内海や城などを組み合わせたり、地域の資源を組み合わせることで、より魅力的なエリア作りを考える必要があるといえそうだ。

さらなる人流の拡大へ期待がかかるサンポート地区。大型開発の第一陣としてオープンした高松オルネを皮切りに、まちは変化を遂げていきそうだ。

(岡山放送)