「足もとの日本経済のデータは見通しに沿って推移しているが、すぐ利上げだということにはならない」

日銀が政策金利の据え置きを決めた会合後の植田総裁の会見は、今後の利上げをめぐって慎重姿勢がにじむものだった。

「決まったスケジュール感があるわけではない」

植田氏の発言を受けて、外国為替市場の円相場では、日銀による早期の追加利上げ観測が後退し、円売りドル買いが加速した。

会見終了後20日午後5時頃には1ドル=143円台後半まで上昇、その後、一時144円台をつけた。会見が始まる前に141円台だった水準と比べると、2円を超えて円安が進んだことになる。

追加利上げを決めた7月末の会合時の会見で、植田氏は、「金利を少しずつ調整しておいたほうが、全体として、プラスになるという考え方もありえる」「0.5%が壁として意識されるかというと、特に意識していない」と述べ、引き続き政策金利を上げていくことに前向きな姿勢だと受け止められた。直後に、円相場では急速な円高が進行し、日経平均株価が大きく乱高下するなど、金融市場は不安定な動きを見せた。

今回の植田総裁の追加利上げをめぐる表現ぶりは、前回の会見時と比べると、トーンが抑えめだとの受け止めが多かった。

植田氏は「データが見通しどおりに推移していけば、少しずつ利上げをしていく考えに変わりはない」としながらも、この先の利上げ判断について「時間的余裕がある」とする認識を示し、輸入物価の上振れリスクが、円安の修正により「相応に減少した」ことを理由にあげた。また、「決まったスケジュール感とかペース感があるわけではない」と説明し、まとまった情報が得られたと判断できたところで、次のステップに移るという考えを示した。

一方、植田氏は、前回会合後の市場変動について、「私どもの考え方が十分伝わっていなかったのではとの批判があることは承知している」としたうえで、「経済物価情勢についての認識や、どのように政策運営をしていくかについて、丁寧に説明していくことを心がけたい」と述べ、市場との対話をめぐり反省の弁を口にした。

アメリカ景気は軟着陸できるか

日銀が神経をとがらせるのがアメリカ経済の動向だ。

日銀による継続的な利上げは、アメリカ景気が後退に陥ることを回避して、軟着陸=ソフトランディングすることが前提となる。植田総裁は「ソフトランディングがメインシナリオとみている点に変わりはない」と述べながらも、アメリカ経済の不確実性をリスク要因として注視し、ソフトランディングに移っていくのか、もう少し調整が強まる方向になるのか、などを丁寧に見ていく姿勢を示した。

日銀が金融政策を決める会合を開く直前の18日、アメリカのFRB=連邦準備制度理事会は、通常の倍にあたる0.5%の利下げを決定して4年半ぶりに政策転換し、金融引き締めから緩和方向へと舵を切った。

パウエル議長は「時宜を得たと考えている。決して後手に回ることはないという決意の表れだと受け取ってもらえるだろう」と、倍速利下げの意義について語った。さらに、「忍耐強く利下げを思いとどまってきたことが実を結び、強力な措置を取ることが可能になった」と述べ、「失業率の増加を伴わずに、物価を安定させるという強固な決意」を強調した。

公表された経済見通しは、年内2回の会合でさらに0.5%の利下げを示唆する内容となった。

半年以内の「景気後退」回避が株高のカギ?

市場では、アメリカ経済の先行きをめぐり楽観的な見方が出ている。

大幅利下げで景気が支えられ、継続的な利下げでソフトランディングに向かうとの期待が広がるなか、19日のダウ平均株価は、史上初の4万2000ドル超えを達成し、S&P500種株価指数も、2カ月ぶりに最高値を更新した。20日の日経平均株価も、3日連続で値上がりし、前日に比べ500円以上高い3万7723円91銭で終えた。

日米市場は株高基調に向かうのだろうか。これまでのアメリカの利下げと日米株価の動向について、三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフマーケットストラテジストが分析した。

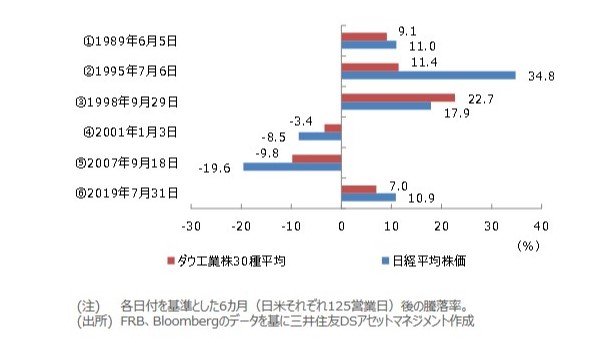

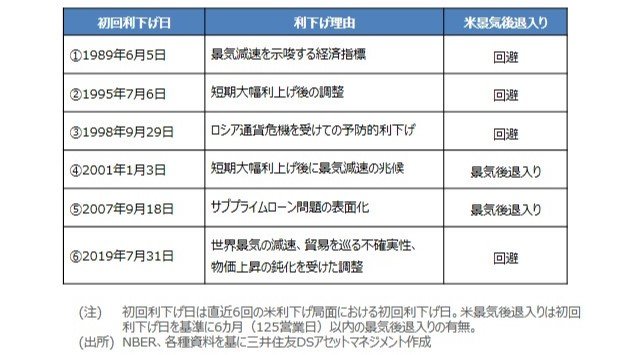

アメリカの過去の利下げ時期として、①1989年6月、②1995年7月、③1998年9月、④2001年1月、⑤2007年9月、⑥2019年7月、の直近6回を対象とし、ダウ平均と日経平均について、それぞれ利下げが開始された日から125営業日後までの騰落率を計算したものだ。

それによると、ダウ平均・日経平均は、アメリカの利下げ開始から半年間同じ方向に動く傾向があり、ともに、6回のうち上昇したのは、①、②、③、⑥の4回、下落したのは④と⑤の2回となった。

上昇した事例のうち、②の1995年と③の1998年のケースは、アメリカ景気が減速した場合に備える「予防的利下げ」とされ、半年以内の「景気後退」入りを避けることができている。今回の利下げも「予防的利下げ」の類型に入るとの見方が多く、半年以内の「景気後退」を回避できれば、株価上昇の展開が予想できると分析されている。

「長い間ゼロ近辺のインフレが続いてきたところから、本格的にプラスに移るところでは、市場の期待を変える際にふだん以上の努力をしないといけない」と語った植田総裁。

秋以降、賃金が順調に上向くかや、消費が底堅く推移するかを確認していく考えだが、アメリカ経済の先行きや、不安定さが残る金融市場の動向をにらみながら、追加利上げのタイミングを慎重に見極めることになる。

(フジテレビ解説副委員長 智田裕一)