岸田政権肝いりの少子化対策による施策が、次々と実現している。広島県内では87%の市町が独自の子育て政策に取り組み、県内外から視察に多く訪れる自治体も。経済面だけでないユニークな子育て支援策に注目した。

児童手当の拡充「素直にありがたい」

広島・府中町に住む山下さん一家。8歳の双子の姉妹に加え、2024年3月に長男が誕生した。そんな山下さんのもとに9月、第3子以降の児童手当が“3万円に増える”という知らせが届いた。

10月から児童手当が拡充。第3子以降は大幅に引き上げられ、山下家には毎月5万円(年間60万円)が給付される。

【拡充後の児童手当】

●所得制限を撤廃

●支給期間が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで延長

●0歳~3歳の支給月額

第1・2子 1万5000円

第3子以降 3万円

●3歳~高校生年代まで

第1・2子 1万円

第3子以降 3万円

母親の山下しのぶさんは「素直にありがたいという気持ちです。少しは貯蓄にあてて、物価が高くなっているので生活面では近い将来で助かるかなと思います」と話す。

広島県内の20市町が独自政策

岸田政権は2023年4月、こども家庭庁を発足し「こどもまんなか社会」の実現に向け、次々と施策を打ち出してきた。

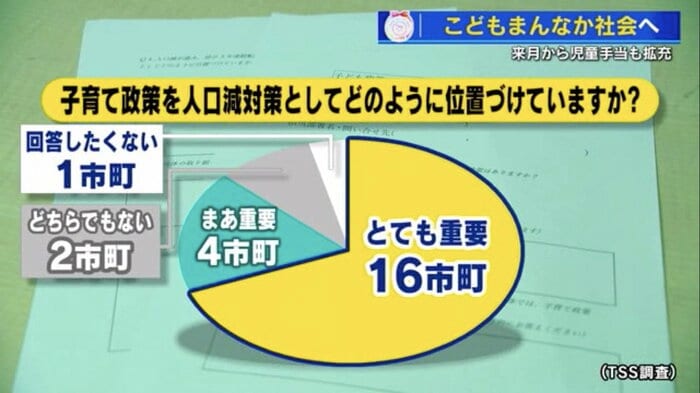

それによって広島県内の各自治体でも独自の子育て政策が始まっている。テレビ新広島では、県内全23の市町へアンケート調査を実施。2024年度、新たな取り組みを始めた自治体は20市町にのぼる。

人口が減る中、子育て政策が「とても重要」と答えたのは16市町、「まあ重要」は4市町。あわせて87%が独自政策を実施し、プロジェクトチームを立ち上げるなど子育て政策に力を入れていることがわかった。

特に多い取り組みが「医療費の無償化」。0歳~18歳に年齢を拡大し、さらに保護者の年収に関係なく無償化している自治体が15市町、全体の6割以上を占めている。

また、「保育料の無償化」も進んでいる。県内で0歳~2歳の保育園・幼稚園を完全無償化しているのは府中市・世羅町・神石高原町の3市町。第2子以降無償化は福山市・尾道市・三原市・安芸太田町の4市町。そして廿日市市は第1子から半額にするなど、無償化に向けた取り組みが広がっている。

満9カ月の赤ちゃんにギフトなぜ?

こうした中、県内外から視察に多く訪れるという2つの自治体をピックアップして紹介する。

1つ目の自治体は尾道市。9月17日、子育て支援拠点の一つ「キッズ・ステーション尾道」に9カ月の子どもと保護者が続々と訪れていた。

お目当ては「おのベビギフト」。木や布で作られた3種類の知育玩具から希望のおもちゃを1つ選び、満9カ月時の子どもにプレゼントされるという尾道市独自の取り組みだ。なぜこのような取り組みをしているのだろうか。

尾道市子育て支援課・三好雅子課長は「お母さんが一番しんどい時期に何か子育ての相談ができる場があればということで、ギフト事業を計画しました」と話す。

乳幼児の集団定期健診は4カ月・1歳半・3歳で行われ、尾道市は健診のたびに絵本を1冊プレゼントする「ブックスタート事業」を独自に行っている。その谷間となる9カ月は定期健診こそないが、離乳食が始まったり動きが活発になるなど大変な時期。そこでギフトをきっかけに相談できる機会を作ったのだ。

「おめでとうございます」とギフトを手渡すのは、助産師や保健師、保育士などの専門家。大きなおもちゃをもらい、赤ちゃんもママもにこにこ。兵庫県から尾道市へ引っ越してきたという母親は「日中は誰もしゃべる相手がいないので、こういうところに来て話すだけでもリフレッシュになっていいなと思います」とギフトをきっかけに交流の場を見つけたようだ。

また、別の母親は「心強いですし、いろんな知識をもっている方に話を聞けるので『なるほど』と思うこともありますね。身近にこういう場所があると安心します」と話す。

そのほか、尾道市では中四国地方初の取り組みとして2023年から「おむつ定期便」を実施。1歳になるまで毎月、おむつやベビーフードなど1800円相当を無償で提供している。保育士が配達するため、ここでも気軽に相談ができる。

学童の要素に“家庭のぬくもり”を

一方、小学生への独自政策も行われている。

放課後、「ただいま〜」と部屋に入る小学生。出迎えるのは支援員だ。ここは「第三の居場所」と呼ばれる施設で、一人親家庭など生活に困難をかかえる小学生の居場所づくりとして誕生した。日本財団の協力で2016年から始まり、現在は尾道市内3箇所に広がっている。宿題をしたり遊んだり、一見普通の学童に見えるが、この施設にはシャワールームもある。キッチンで支援員が子どもたちと夕食を作るなど“家庭”に近い雰囲気だ。

支援員が小学生に米のとぎ方を教えていた。

「こうやって優しくかきまぜて」

利用している子ども同士で野菜を切る姿も見られた。包丁の使い方に慣れない下級生を上級生が手伝う様子はまるで兄弟のよう。家庭のぬくもりがある場所で、生活習慣を育む。また、大学生による学習支援も行っている。尾道市社会福祉協議会くらし支援課・山田克芳主任は「子ども一人一人がものすごく可能性をもっていると感じます。しっかりと成長して世の中に貢献し、他人のことを思える立派な若者に育てることが我々大人の役割。こういう場所がもっと広がっていけばいいなと思います」と話す。

子育て予算にふるさと納税を活用

2つ目の自治体は三原市。2021年、三原駅前にオープンした児童館「ラフラフ」を訪れた。

広いスペースにボルダリングなどの遊び場があり、乳幼児ルームや学習室も完備。0歳~18歳まで利用できる施設だ。子育て世代が過ごせる場としてだけでなく、緊急の子どもの預かりにも対応している。設立には高校生の意見も取り入れ、ダンスができる場所がほしいという意見をもとにスポーツ室を作った。ここでは、高校生が乳幼児と触れ合うなど子育てをイメージできる異世代間交流が企画されている。

三原市は2024年度から「第2子以降に特化した独自政策」として、0歳~2歳児の保育料無料、小学校の給食費無料、学童の利用も無料。積極的な少子化対策を行っている。

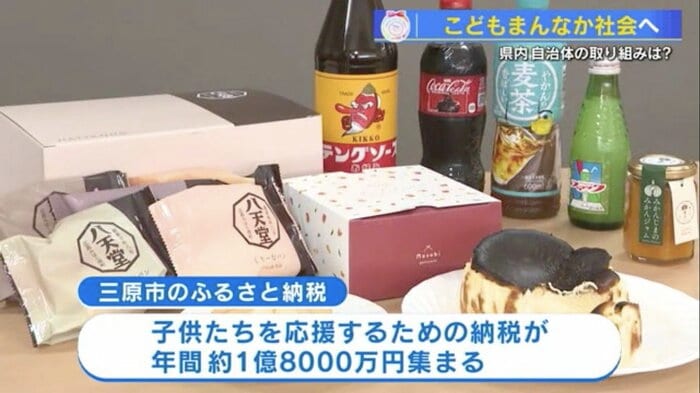

紹介した尾道市と三原市は、全体予算のうち子育て関係予算(教育関係を除く)が尾道市は約93億円で14.4%、三原市は約64億円で12.4%とぞれぞれ1割以上を占めている。その財源に一部活用されているのがふるさと納税だ。

例えば、三原市は全国的に人気のある「八天堂くりーむパン」など約800種類の返礼品を用意。寄付金の使い道に「子どもたちの健やかな成長を応援」を選択した納税が年間約1億8000万円も集まり、それを活用しているという。

多くの予算をかける尾道市と三原市だが、一方で「保護者の心の支え」も大切にしている。

保護者の心理的サポートについて、比治山短期大学幼児教育科・七木田方美教授は「お金だけでは難しいところがあると思います。一人の人間が親になりゆくのはすごく大変なことで、それは今までの自分にはない自分になっていくということです。その変革を遂げるにはやっぱり一人では難しい。保護者同士がつながる場所、一人の女性として親として交流する場所が必要だと思います」と重要性を強調する。

今回の取材で、保護者からは「お金はもらえるものならもらいたい。でも、もっと必要なのは子育てが楽しくなる環境だ」という声が多かった。少子化を食い止めるため、国と自治体が一丸となって取り組む子育て政策。支援する側もされる側も未来の日本を背負っている。

(テレビ新広島)