「平和裏…」の陰に3件のテロ計画

パリオリンピック・パラリンピックで日本は多くのメダルを獲得し、幸いにも開催期間中に大きな混乱は起こらず、平和裏に閉幕することができた。パリ五輪では当初はテロへの懸念が広がっていたが、多くの人々はパリ五輪=平和に行われた五輪と無意識のうちに認識していると思われる。

しかし、そうとも言えないような情報が明らかになった。

フランス検察当局は9月11日、パリ五輪を標的にしたテロ計画を3件阻止していたことを明らかにした。3件のテロ計画では未成年者1人を含む5人が逮捕され、現在のところ容疑者たちの身元は公表されていないが、容疑者たちは様々な罪に問われているという。

3件のうち1件はサッカー競技の試合を標的にしたもので、フランスの治安当局は今年5月、中部サンテティエンヌで五輪のサッカー観戦に訪れた観客などを襲撃するテロ計画をしていた疑いで、ロシア南部チェチェン出身の18歳の男を逮捕した。男はイスラム過激主義に染まっていたとされる。

また、パリ五輪期間中にパリにあるイスラエル関連の施設などを狙ったテロ計画があったが、検察当局によると、五輪出場のイスラエル選手らが標的となったわけではないという。

もう1つは、フランス南西部ジロンド県出身の2人による五輪期間中のテロ計画と検察当局は発表している。

テロ計画を阻止するための厳重な対策

このようにテロ未遂事件が明らかになったわけだが、パリ五輪では厳重なセキュリティ対策が徹底された。例えば、パリ市内中心部では多くの道路や歩道が厳しく規制され、特定の検問所を通過するにはQRコードが必要となった。

また、五輪開催前にフランス警察は家宅捜索を強化し、2024年に入ってからこれまでにフランス全土で930件あまりの家宅捜索が行われたが、昨年の同時期に報告された154件から大幅に増加している。

さらに、パリ五輪では空の警備も強化された。フランス当局はパリや他のオリンピック開催都市周辺の上空におけるパトロールを強化するため、戦闘機や偵察機、ドローンなどを大量に配備し、現地メディアの情報によると、フランス空軍などは350回の任務で750時間以上の飛行時間を記録し、90回の迎撃を行ったとされる。

パリ五輪の開会式前日、高速鉄道TGVを狙った組織的な放火事件が発生し、セキュリティ対策の課題を問う声も聞かれたが、上述のようなセキュリティ対策が徹底されたことで、テロ計画3件が阻止されたという程度で済んだとも言えよう。

数字に表れない“テロ未遂”

一方、海外に渡航する日本人はこれを大きな教訓とするべきだろう。

国際情勢と言えば、日本国内では米中対立やウクライナ侵攻、台湾情勢などに日常的な焦点が当たり、何か大きな事件が起きない限り、各国のテロ情勢が報道されることは滅多にない。

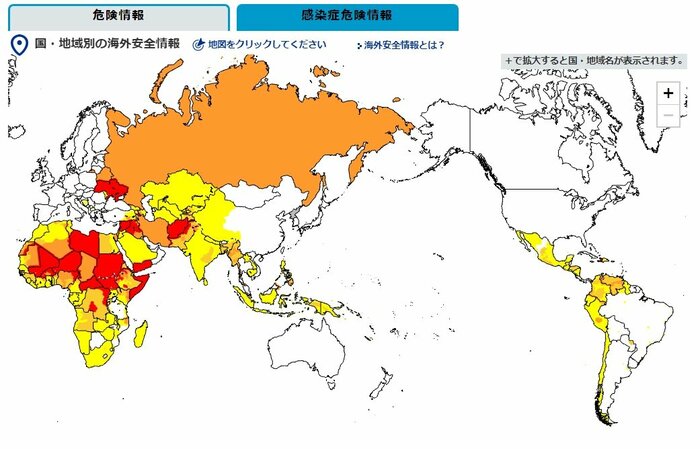

そして、訪問予定の国々のテロ情勢をチェックする場合、一般的には外務省の海外安全情報をはじめ、現地政府が発行するテロ・犯罪統計、調査機関の分析レポートなどを参考にすることになる。だが、それらに掲載されている数字だけを鵜呑みにしてはならない。

国際テロ情勢という視点から言えば、外務省の海外安全情報などには各国のテロ情勢、テロ事件数などが具体的に掲載されているが、それらは基本的には発生したテロ事件の数、具体的な被害人数などに基づいた数字、統計であり、テロ未遂事件などはカウントされていない。

例えば、日本企業の進出も多いインドネシアは以前と比べテロ情勢が落ち着いているという認識が一般的だが、それはインドネシア治安当局の能力が非常に高く、多くのテロ計画を事前に防止し、テロ組織の弱体化を円滑に進めてきたからであり、我々は治安認識という観点で未遂事件、テロ計画がどれほどあるかという基準に基づいて安全を判断する必要があろう。

アフリカでも各国のテロ情勢、テロ統計などが公表されているが、それらも基本的には具体的に発生したテロ事件、被害者数などに基づいた数字である。

アフリカではアルカイダやイスラム国などを支持するイスラム過激派が越境して活動し、それらに対応する各国の軍・警察に十分な能力が備わっていないケースも多く、要は、テロ事件が起こってもそれが把握されていない、テロ統計に反映されていないケースも少なくないと考えられる。

アフリカのある国への渡航を予定し、その国のテロ情勢をチェックして頭に入れたとしても、実際に渡航してみると現地のテロ情勢は思っていたよりも悪く、そこにミスマッチが生まれることも想像できよう。

実際に起きた事件に基づいたテロ統計を参考にすることも当然ながら重要ではあるが、依然として不安定なテロ情勢が続く中、我々には未遂事件がどれほど報告されているか、統計に含まれてないケースがあるかどうか、現地国の軍・警察の能力は十分かどうかなど、潜在的なリスクを探る意識が求められよう。

今回、パリ五輪を狙ったテロ計画阻止が発表されたことを教訓とするべき理由はここにある。

【執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹】