連日の猛暑が続く中、食中毒が相次いでいる。千葉・幕張メッセで行われた夏の恒例音楽イベント「サマーソニック」では仕出し弁当を食べたイベント関係者31人が腹痛などを訴え病院に搬送された。また、横浜市の京急百貨店の「日本橋伊勢定」で販売された「うなぎ弁当」では159人が食中毒の症状を訴え、90代の女性が死亡している。

さらに大分県由布市の旅館では、“湧き水”でノロウイルスに感染したとみられる人が537人に上った。食中毒はなぜ夏に増えるのか。原因と対策を食環境衛生研究所の松本彰平取締役に聞いた。

気温30度前後で食中毒菌が増殖

ーー食中毒が増える原因は?

気温が上がると食材が傷むスピードも速くなるので食中毒が増えます。原因は細菌の増殖で、25~35度くらいが一番増えやすい温度です。

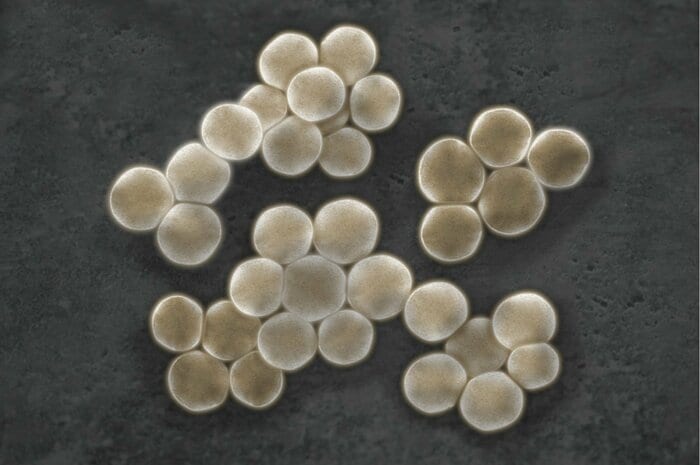

食中毒の中で多いのは、ノロウイルスやカンピロバクター、暖かくなってくるとO157やサルモネラ、黄色ブドウ球菌も増えてきます。

ーー原因となる菌の繁殖スピードは?

大腸菌などは30~32度の環境で、20分に1度増殖します。仮に大腸菌が100個いたとすると1時間で3回増殖するので、100個だったものが200個、400個、800個と増えていきます。1時間で約10倍に増えることになるので、これを3時間置いておけば100倍、1000倍となっていきます。

お弁当に“作り置き”煮物はダメ

厚生労働省の調査でも8月は細菌性の食中毒の発生が突出して多い。松本さんはお弁当の注意点として、冷蔵保存と水分少なめの食材を挙げる。

ーーお弁当で注意するポイントは?

お弁当の保管温度が問題になります。気温が高いと食べるまでにお弁当の中に住んでいる菌の増殖スピードが速まるので、なるべく冷やしておくことが大事です。

また水分が少ない食品の方が増殖スピードが遅いので、お弁当を選択する際は水分が少なめのものを選ぶことがおすすめです。

ーー“冷やして保管”以外の対策は?

食事をする際は可能な限り手洗いをしたりお手拭きで手を拭きましょう。ノロウイルスのような人から人に感染する食中毒菌もあるので、手すりやドアノブなどに付着している可能性もあり、注意が必要です。

食材に関しては、梅干しは無いよりはあった方が良いかもしれませんが、その効果は梅干しの周りだけと限定的です。お弁当に入れない方が良いのは、“作り置き”の煮物です。時間と共に菌が増えている可能性があるため、もし入れるのであれば、再度加熱して菌を殺したものを入れる工夫が必要です。

生野菜はもともと菌が付いている可能性があるので加熱してから入れるといった対策をとった方が良いと思います。

“湧き水”は定期的な水質検査を

一方、大分県由布市の「旅館黒嶽荘」では、537人が“ノロウイルス”による食中毒を発症した。料理や飲み水に用いられている“湧き水”が原因だとみられているが、松本さんは「動物の便が湧き水を汚染させた可能性がある」と指摘する。

ーー湧き水が汚染していた原因は?

鳥や野生生物もノロウイルスに感染していることがあるので、そういった動物が上流で水を飲んだり、フンをしたりすると水源に汚染が広がることがあります。そのためにも定期的に病原菌がいないか、水質検査をする必要があります。

これまでは何の問題もなかったとしても、最近の気候変動で、野生動物の行動範囲も多少変わってきていると思います。今までは影響がなかったものが最近出てきている可能性があります。

ーーノロウイルスは寒い時期に多いイメージだが?

ノロウイルスの一番の原因は二枚貝などの“貝類”です。それが人に感染して、人から人にどんどん移り広がっていきます。そのため、牡蠣のシーズンになると感染者が増えますが、夏場にも多い食中毒ではあります。

黄色ブドウ球菌は誰もが保菌

さらに「うなぎ弁当」を食べた159人の不調の原因は黄色ブドウ球菌だった。この身近な菌について、我々が自宅で調理する際にとれる対策はどういったものがあるのか。

ーー黄色ブドウ球菌の発生源は?

黄色ブドウ球菌は人が保菌している可能性が高い菌です。人間の表皮にいたり、傷口にいたりと、健康な人でも持っていることが多いです。それが食材に移ってそこで増殖すると食中毒の原因になります。誰でも持っている菌であるがゆえに食中毒になるケースは当然増えてきます。

ーー調理する際の対策は?

手に傷があるとそこに菌が潜んでいる可能性があります。それが食材に移ってもすぐに食べれば大丈夫ですが、お弁当のように時間をかけて菌が増える状況にあると食中毒を引き起こします。調理で直接皮膚が食材に接触する場合はしっかりと手洗いをしてから取り組みましょう。