伝統的工芸品を確かな技術で、古くからの伝統も大切にしながら新しい時代にも対応させ、広めようとしている提灯職人がいる。福岡・八女市で江戸時代から続く八女提灯の老舗「伊藤権次郎商店」の若き8代目、伊藤博紀さん(34)だ。

伊藤さんが作成する提灯に共通するのは、伝統にとらわれないオリジナリティーの高さ。火袋にデニム生地や久留米絣を使い素材に変化を持たせた提灯や浮世絵をデザインした提灯など多岐にわたる。

京都式と八女式に分かれる提灯づくり

その一方で、伝統を受け継ぐ提灯ももちろん制作している。福岡市の演劇専用劇場「博多座」の正面に掲げられている提灯や全国の神社仏閣や祭礼などで使用する提灯も制作している。提灯作りは京都式と八女式に分かれる。

八女式の特徴は、“一条らせん式”と呼ばれる作り方だ。数十メートルの長さに繋ぎ合わせた竹ひごを曲げ、らせん状に巻いて形を作る点にある。細い竹ひごで作るため、美しい形に仕上げるのは骨の折れる作業だ。

サラリーマンから職人への転身

伊藤さんは「生まれた時からこういう環境だったので…」と自身の境遇を笑う。「高校生の時には、ある程度、作れるようになっていた」という伊藤さんが、正式に提灯職人として働き始めたのは8年前、26歳の時。職人になる前の仕事は、商業施設の営業。「プロモーションがメインだったんですけど、広告を作ったり、催事の企画を決めたりしていました」と話す。約4年間、全国にある商業施設をまわり、各店舗で行うイベントなどを企画運営していたという。

「家業を継ぐっていうのは、やはり前提としてあったので、サラリーマンで得たスキルとか経験値で、この衰退している工芸の世界で『どれだけ戦えるかな』っていう、そういうのは考えてましたね」と伊藤さんは当時を振り返る。

伝統工芸を”エンタメ”に

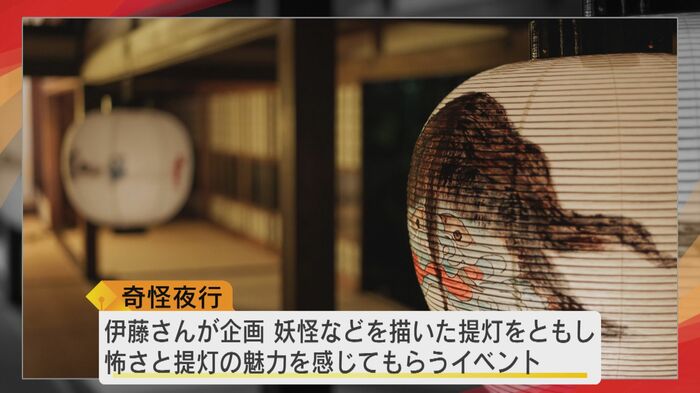

サラリーマンの経験を経て提灯職人になった伊藤さん。異色の経歴を生かしながら、八女提灯の魅力を発信しようとここ数年、夏になると力を入れて取り組んでいることがある。『奇怪夜行』という伊藤さんが企画したアートイベントに使用する妖怪の提灯の制作だ。妖怪や奇怪なキャラクターを描いた提灯を暗闇で灯し、怖さとともに提灯の魅力を感じてもらいたいという思いがある。このイベントは、提灯職人となった伊藤さんが危機感から考えたもの。「八女提灯に限らず、日本の工芸全体が衰退して、提灯もモノとして売れない。生活様式も変わった。じゃあ売れないなら、それをエンタメとして昇華させたい」とその理由を伊藤さんは語る。

福岡・柳川市。今回の奇怪夜行の舞台は老舗料亭旅館の柳川藩主立花邸御花だ。御花の立花千月香社長は「私たち、こういう文化財を守りながら、一方で『文化財を遊び倒す』っていうのをテーマにいろんなことをやっています。

御花は通常、昼間の見学はしていますが、夜の拝観ってやったことがなくて、今回はそこにチャレンジしたい」と前向きだ。今回のイベントについて伊藤さんは「ファミリーで楽しんでいただくのが一番。今回は“こわかわ”っていうテーマなので、できるだけ20代の層にも、来ていただけたらな」と狙いを語った。

おどろおどろしい妖怪の世界

そして迎えたイベント初日。日没後、建物の中で伊藤さんが制作した約70張りの提灯に灯が灯される。おどろおどろしい怖さ、そしてどこか愛嬌のあるキャラクターが人々を迎える。「息がつまるほど素敵です」(30代女性)、「昼間は来たことあるんですけど、夜に来たの初めてで、ライトアップと提灯がめちゃくちゃ素敵でした」(30代男性)、「私、柳川出身ですけど、新しい御花の姿や柳川の新しいイベントとして盛り上がってほしいなと思います」(20代女性)と訪れた人にも好評だった。伊藤さんが狙っていた家族連れや若い人だ。イベントは5日間で約1000人の観客が訪れた。

「うれしいです。若い人が“食いつく”ようなコンテンツではないことは、重々承知している中で、浮世絵、提灯、これらを掛け合わせることで、また違うエンタメに変わって、それで新しい集客というか、いろんな方に認知していただけるようなイベントにしていけたらいいなと思います」と伊藤さんは前を向く。

国内だけでなく世界の舞台で

伊藤さんは、世界にも活躍の場を広げている。過去にはディズニーから依頼を受け、実写映画に装飾品として伊藤さんの提灯が採用されたこともあった。またパリで開催された日・仏のアーティストが集まるアートパフォーマンスでも伊藤さんが制作した提灯が演出に使用されている。

伝統工芸という従来のイメージを切り開く伊藤さん。伝統工芸の未来が提灯に照らされて、ほんのりと明るくなってきた。

(テレビ西日本)