滑らかな舌触りと濃厚な旨み、すっきりした後味が口の中に残って広がっていく。抹茶をいただくとホッとするという方も多いのではないか。実は、茶道用の抹茶の生産はかなり希少だ。宮崎県内で唯一、茶道用の抹茶を生産している茶園が西都市にある。抹茶の産地と言えば京都。最初は相手にされなかったという宮崎の抹茶が、今、世界からも注目を浴びている。

“おいしい抹茶”を15年試行錯誤

西都市茶臼原にある「マルイシゑん」。県内で唯一、茶道用抹茶の原料を生産している。

3代目の石川健さんは「宮崎でできることが奇跡的でした。茶業界ではあり得ない。土質が合わないですよね。また、気候が良すぎる。土づくりが必要でした」と話す。

創業50年。代々煎茶を生産していたが、20年前、需要が高まっていた抹茶に着目し、生産を切り替えた。当初、宮崎産の抹茶は相手にされなかったそうだが、15年試行錯誤を続けた石川さん、おいしい抹茶ができた時は涙が出たという。

マルイシゑんでは、毎年10トンの抹茶を生産しているが、茶道用として販売できるのは約30キロ。全体の0.3%だけ。茶道用抹茶は茶葉の「うま味」と乾燥技術で品質が決まる。その製造工程は驚くほど繊細だった。

新芽が出始めると黒いネットをかぶせて旨味をたっぷり蓄える。

茶葉を摘み取って蒸してから乾燥。

茎と葉脈を取り除いてさらに乾燥させる。

マルイシゑん 石川健さん:5時間ぐらい低温で乾燥するのが宮崎の抹茶の特徴。その中で10分ごとに審査すると味がどんどん変わっていきます。

乾燥の時間によって変わる味

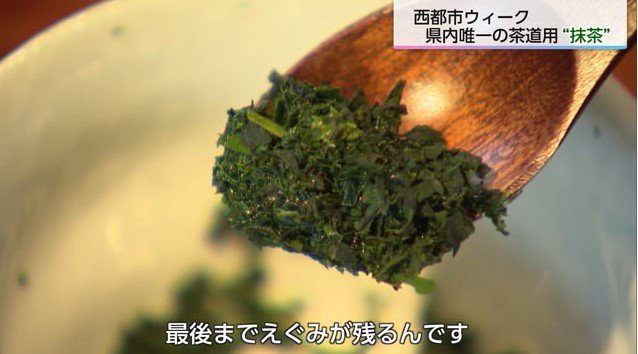

乾燥した茶葉をお湯でふやかし食べて味を確かめる。

0分乾燥

秦萌記者:初めて味わう味がします。

マルイシゑん 石川健さん:複雑みがあってお茶の濃い感じがしますよね。

30分乾燥

秦萌記者:ん?ちょっと苦い。

マルイシゑん 石川健さん:30分経つと渋みが引き立ってきます。

これを10分ごとに繰り返し、苦みや渋みを抜いて旨味だけが残る瞬間を見極める。

291分乾燥

秦萌記者:すごく旨味を感じる、風味が残る感じがします。

マルイシゑん 石川健さん:最後までえぐみが残るんです。カフェインが多いみたいで、それを抜くのにひたすら時間をかけてここまで来た。

こうしてできた原料を商品化したのが「みやざき有機抹茶ひなた」。旨味たっぷりの、苦くない抹茶だ。

マルイシゑん 石川健さん:子供、外国の人などが飲みやすいお茶。入り口を広くする役割として、宮崎の抹茶があれば良いと思う。

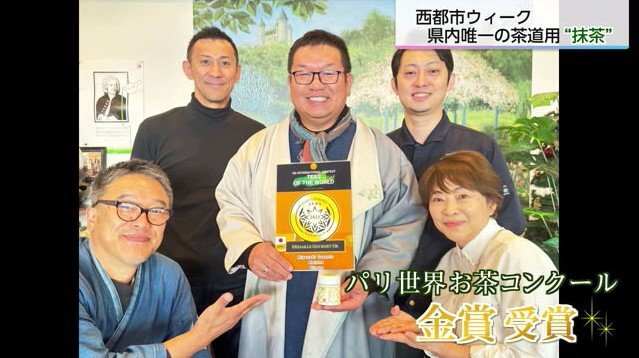

この抹茶は2023年の世界お茶コンクールで最高賞の金賞を受賞。海外のバイヤーからも注目を浴びている。

また、加工用の抹茶はスイーツやパンなどに使われていて、石川さんは、この「茶臼原」から宮崎の抹茶を広めたいと話す。

マルイシゑん 石川健さん:茶臼原という地名は他にないです。日本に来て抹茶を見るならここが一番楽しいぞというような体験ができるように、あとは環境整備、楽しんでやっていきたい。

茶臼原の豊かな自然環境の中で生まれた宮崎の抹茶が、海を超えて世界へ羽ばたいている。

(テレビ宮崎)