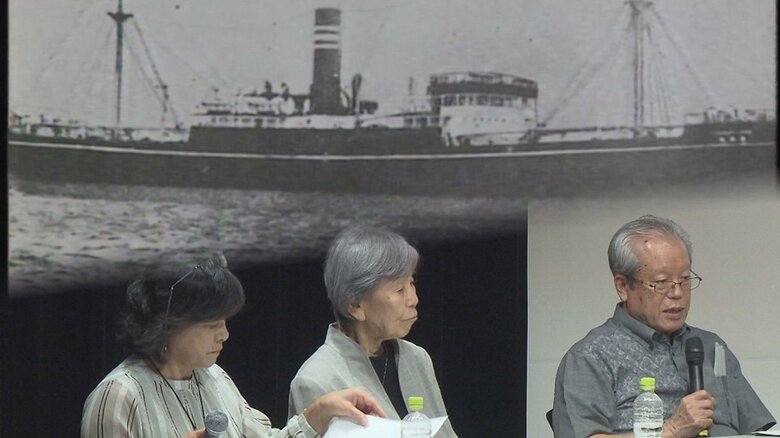

那覇市にある対馬丸記念館が2024年で開館20年を迎えるのに合わせ、2024年6月にシンポジウムが開かれた。

多くの子どもたちが犠牲となった対馬丸の悲劇から2024年で80年、記念館が果たすべき役割などについて意見が交わされた。

対馬丸記念館は遺族の大きな拠り所に

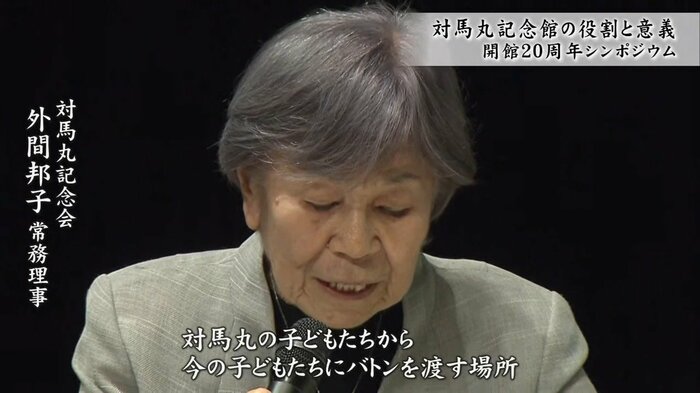

対馬丸記念会 外間邦子 常任理事:

子どもたちが命を大事に、夢と希望に向かって歩むこと。対馬丸の子どもたちから今の子どもたちにバトンを渡す場所。それが対馬丸記念館の存在です

姉2人を対馬丸事件で失った外間邦子常務理事は、記念館の果たす役割をこう訴える。

対馬丸記念会 外間邦子 常任理事:

この記念館ができたことによって、遺族ともご縁ができて、遺族にとっても対馬丸記念館は大きな拠り所となりました

事件から60年の節目を迎えた2004年に開館した対馬丸記念館。遺族どうしがつながり、共に悲劇を語り継ぐ場として記念館は大きな役割を果たしてきた。

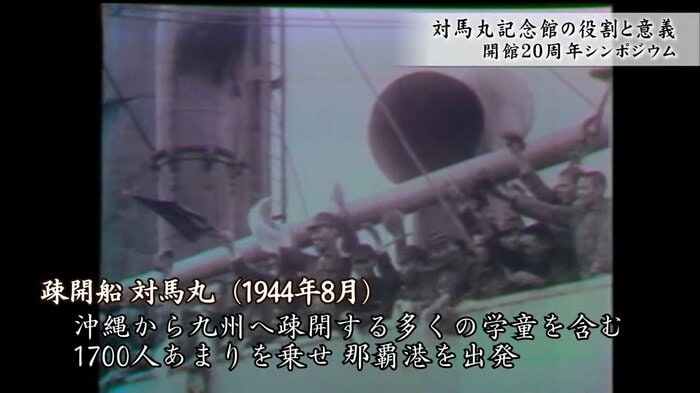

太平洋戦争末期の1944年8月、戦火から逃れるために多くの学童を含む1700人あまりを乗せ、那覇港を出発した疎開船・対馬丸。

鹿児島県の悪石島付近でアメリカ軍の魚雷攻撃を受けて沈没し、わかっているだけでも1400人あまりが犠牲となった。

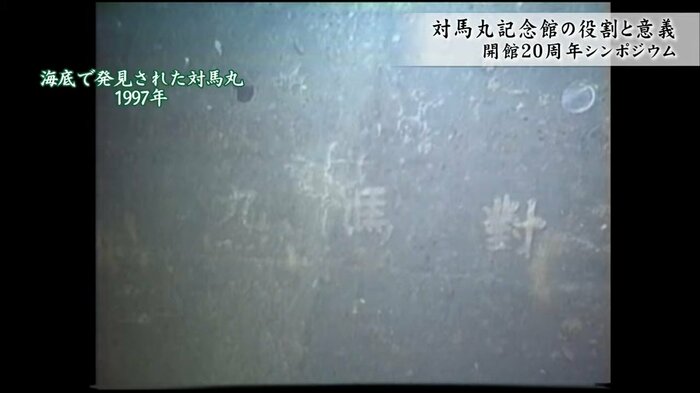

1997年、水深およそ870メートルの海底に眠る対馬丸が発見されたが、いまだ引き揚げは実現していない。

事件から2024年で80年、生存者から直接話を聞く機会は少なくなり、遺族も高齢化していて、記憶をどう継承していくかが課題だ。

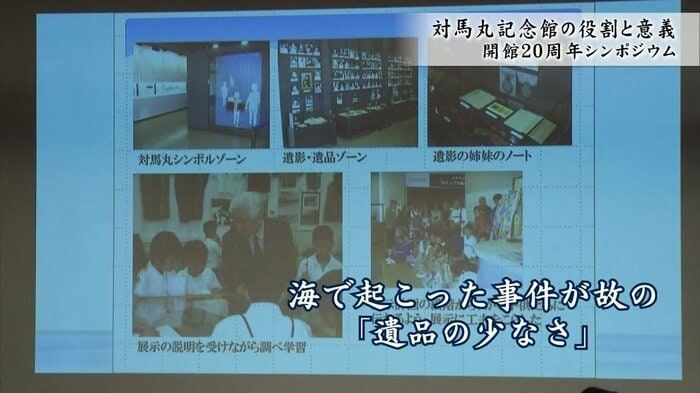

兄2人が犠牲となった渡口副代表理事は記念館の課題として、海で起こった事件がゆえの「遺品の少なさ」を指摘し「船体や遺品の一部でも引き揚げられないか検討を重ねたい」と今後の展望を語った。

眞榮城善之介 教諭:

われわれ教育現場の立場としては、今後も貴重な情報源の拠点として、記念館を継続させてほしいという願いを持っています。われわれ教員や大人は、子どもに伝え繋げるために積極的に記念館を活用し、見聞を広げたり記念館の協力を得たりする努力も必要です

平和を守ることを「自分ごとに」

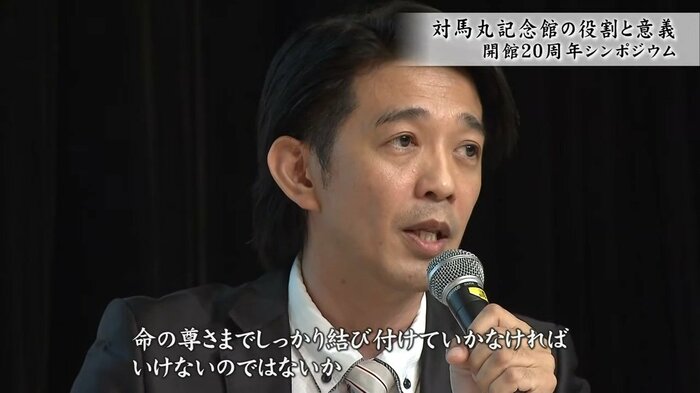

真和志(まわし)小学校の眞榮城善之介(まえしろ ぜんのすけ)教諭は、独自の教材を開発するなどの取り組みが必要だと強調した。

平和を守ることを「自分ごと」と捉えられる学習の場にすべきだと思いを語った。

眞榮城善之介 教諭:

平和学習を行い、子どもたちの感想を読んでいると、「戦争は怖い、平和でよかった」というのがよく聞かれます。ただ、これが平和学習イコール戦争の恐ろしさを知るに留まっているのではないでしょうか。命の尊さまでしっかり結び付けていかなければいけないのではないかと考えています

語り部の育成や子どもたち向けの学習プログラムの企画など、記念館が果たすべき役割や意義、課題について様々な意見が交わされた。

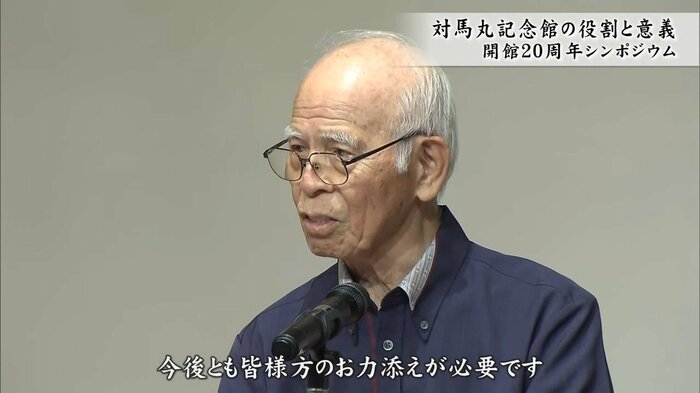

対馬丸記念会 髙良政勝 理事長:

人間で二十歳といいますと、成人式を迎え、立派な一人前として独立しますが、私どもの対馬丸記念館は、いまだよちよち歩きで、独立にはほど遠く、今後ともみなさま方のお力添えが必要です

対馬丸事件からまもなく80年、平和のバトンを次の世代へ繋いでいく取り組みは、一層重要性を増している。

(沖縄テレビ)