東京株式市場の今年の取引は、日経平均株価が26年ぶりの高値となる好スタートを切った。

世界的な景気拡大に支えられ、株高が続くとの見方が優勢。

アベノミクスが始まったころからの日本の今の景気回復は、期間では高度成長期のいざなぎ景気を上回ったのが確実とはいえ、成長率は低く、実質的な賃金の伸びはマイナスという試算もある。

「実感なき景気回復」との声も強いなか、経済・金融政策の今年の課題は何なのか。

世界主要国は「金融緩和」政策を進めてきた

今年はリーマンショックから10年という節目にあたる。

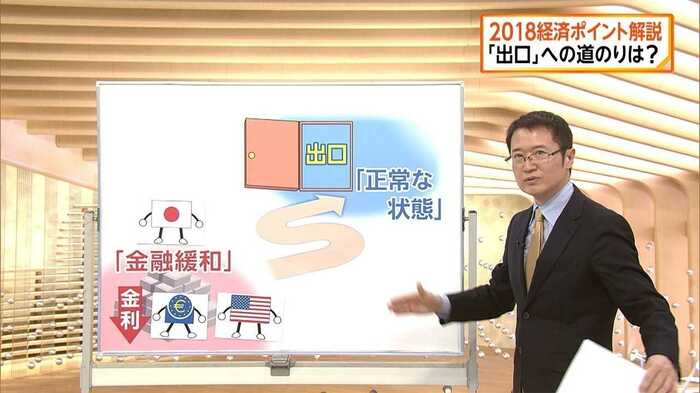

これまで各国は、経済不況を脱するため「金融緩和」という政策を進めてきた。

これは、お金を借りやすくするため、金利を下げるとともに、世の中に大量にお金を流し込み、お金の巡りを良くしようというもので、日本だけでなくアメリカやヨーロッパもこうした政策を進めてきた。

「金融緩和」からの「出口」に差しかかったアメリカ その背中を追うヨーロッパ

ただ、これはあくまで異例のやり方で、景気が良くなったあとは、正常な状態に戻していかなくてはならない。

これを、金融緩和からの「出口」政策とよんでいる。

正常な状態に戻して、例えば、金利を上げておけば、経済が悪化した時に再び金利を下げて景気を刺激する余地を作っておける。

景気拡大で世界経済を引っ張っているアメリカは、すでに出口にさしかかっているほか、その背中を追うヨーロッパも出口に近いところまでやってきた。

日本は「デフレからの脱却」を確実にすべし

ところが、日本はいまだに金融緩和の真っただ中で、「出口」への動きで、だいぶ遅れをとっている。

この先、日本が出口に向かえるようになるためには、まずは、「デフレからの脱却」を確実なものにし、賃上げを消費の底上げにつなげる確かな流れを実現しなければならない。

政府は「財政規律」を守る姿勢を保てるか

もうひとつポイントになるのが、「財政健全化」を進める姿勢だ。

政府が日銀に頼る形で安易に借金を増やすことなく、財政規律を守っていけるかが焦点だ。

日銀では4月に黒田総裁の任期が満了し、続投にせよ、交代にせよ、次期総裁による舵取りがスタートするほか、安倍政権は6月に財政健全化計画を作りなおすことになっている。

足腰の強い経済・財政を実現して、将来の「出口」を展望する戦略を描けるのか、大きな課題に向きあう1年になる。