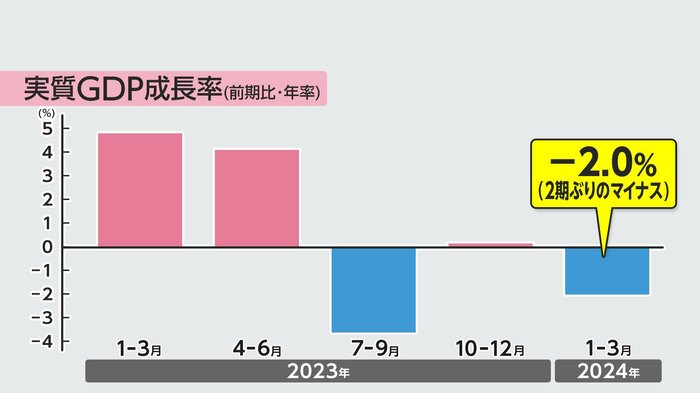

内閣府が発表した2024年1月から3月までの3カ月間のGDP(国内総生産)速報値は、物価変動の影響を除く実質で、前の3カ月と比べて0.5%減り、年率換算では2.0%減少した。マイナス成長となるのは2四半期ぶりだ。

弱さ続く個人消費

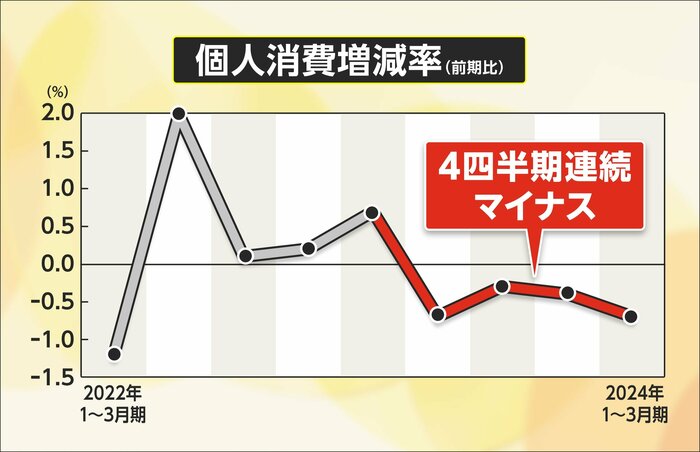

全体を押し下げたのは、GDPの半分以上を占める「個人消費」で、0.7%減となった。認証不正問題を受けたダイハツ工業などの出荷停止を背景に、新車購入が落ち込んだほか、携帯電話などの耐久財の消費も伸びなかった。

内需のもうひとつの柱である企業の「設備投資」も、自動車販売の減少が響き、マイナス0.8%となったほか、「住宅投資」もマイナス2.5%だった。

「輸出」も5.0%のマイナスで、4四半期ぶりに大きく落ち込んだ。輸出にカウントされる訪日外国人の日本国内での消費は増えたものの、自動車などの輸出が減少した。

一方、「公共投資」は、2023年度の補正予算の執行が進むなか、プラス3.1%だった。

広がる節約意識

今回、景気の足取りの弱さを浮き彫りにしたのは、個人消費が4四半期連続でマイナスになったことだ。

マイナスが4期続くのは、リーマン・ショックで落ち込んだ2009年1月~3月以来で、15年ぶりだ。物価高が長引くなか、値上がりが続く食料品や衣服の消費が振るわない状態が数字にあらわれた。

16日、街の人に話を聞いてみた。

ある60代女性は「ちょっと贅沢しようと思うのは、給料日の後、月に1回くらい」と話していた他、「スーパーでも『何割引き』という表示が目に付いて、それを先に買ってしまう」と話す40代女性もいた。

こうした中、夫婦と子ども8人で都内に暮らす一家を訪ねた。8人の子どものうち4人が、高校1年から小学5年までの食べ盛りの年代だということで、「食費を抑えるのはあきらめた」と語る夫婦。

固定費の削減が負担を減らすカギになると、住み替えで、年間120万円の節約を実現したものの、家計が厳しい状態は続いていると話していた。

賃金・消費の好循環は

物価の影響を考慮した働き手1人あたりの実質賃金は、マイナスが24カ月間続き、依然として物価上昇に賃金の伸びが追いつかない状態だ。

2023年度の2人以上の世帯の月平均の消費支出は29万4116円と、物価変動の影響を除いた実質で、前の年度と比べて3.2%減少し、3年ぶりに前年を下回った。

日銀が3月に実施した「生活意識に関するアンケート調査」では、暮らし向きについて「ゆとりがなくなってきた」とする回答が、依然として半数近くを占めていて、賃金が伸びずに生活防衛の意識が広がり、消費が下押しされる構図が見て取れる。

岸田政権は、物価高を上回る所得の実現を掲げ、来月からの定額減税で消費の下支えを図るとしているが、円相場では円安が続き、政府の電気・ガス代の補助金は今月使用分で打ち切られるなど、家計の負担増が見込まれる。

国内の主な企業の2024年3月期決算は、円安や値上げ効果などで、過去最高水準となるケースが相次いでいる。企業が稼いだ利益が賃上げへと回され、内需主導で賃金・投資の歯車がかみ合って消費が上向く好循環が生み出されるのか。国内景気は、成長軌道を描く条件が整えられるかどうかの正念場を迎えている。

(執筆:フジテレビ解説副委員長 智田裕一)