さながらフェス会場 チケット代は6万円

「Invest money for the startups, and create the new world(スタートアップに投資して、新しい世界を創造しましょう)」

フェス会場のようなステージで、声高らかにスピーチした小池都知事。

15日から東京ビッグサイトで東京都主催の「SusHi Tech Tokyo(スシテック東京)2024 Global Startup Program」が始まった。

SusHi=スシとは、Sustainable High City Tech Tokyoを短くしたもので、持続可能性や高い技術力を意味する。

世界中から投資家、企業、国、都市、学生起業家などさまざまな人々が集まり講演などのほか、ビジネスマッチング、いわゆる“出会い”を創出するイベントである。

入場のためのチケット代は、投資家が6万円、一般が2万円と高額に思えるが、小池知事が招待されたアメリカ・ロサンゼルスでの国際会議は、平均参加費5万ドル(1ドル=155円換算で775万円)だった。

平均参加費775万円 小池知事「手ごたえを感じました」

小池知事が招待されたのは、アメリカのシンクタンクであるミルケン研究所の国際会議だ。アメリカ版ダボス会議ともいわれ、各国・各分野で影響力を有するリーダーたちが出席、今回は起業家のイーロン・マスク氏や元サッカー選手のデビッド・ベッカム氏なども登壇していた。

平均参加料は5万ドル(775万円)と高額だが、会場となったホテルはさながら日本の満員電車のようだった。

高額な参加費を支払える、いわば“投資力のある人々”に対し小池知事は、東京の投資環境の整備が進んでいることなどを説明し、強く東京への投資を呼びかけた。

「手ごたえを感じました」こう話した小池知事に対し、会場に集まった人々からは「日本は安くて美味しくて安全で最高だ」などの声が聞かれた。

一方、会場のあるロサンゼルスはというと、在住約20年の日本人によると、最近は特に治安の悪化がひどく、バスや地下鉄での殺傷事件が相次いでいるという。

また、コロナ禍で職を失ってからの物価高で家賃が払えなくなった多くの人々がホームレスになり、若者も目立ち、公園や車で生活し、そこから直接仕事に向かう人もいるという。

実際にダウンタウンには多くのホームレスが路上に座り込み、テントを張って生活していた。

しかし、安くて美味しくて安全な東京ではあるものの「スタートアップ世界一」には程遠いように思える。

問題点はどこにあるのか。

日本のスタートアップは国内を見ているが…

「リスクを取って失敗したとしても再チャレンジできるのがアメリカのシリコンバレーの良い面ではないかと思います。いっぱい失敗があったうえで成功がある」

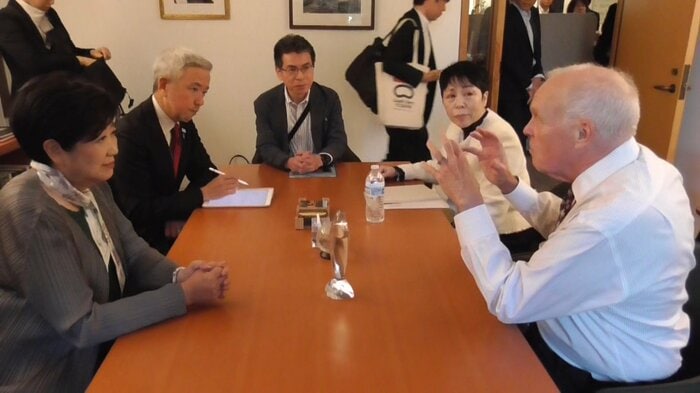

小池知事は、シリコンバレーに進出している日本のスタートアップの成長を後押しするため、2023年に経済産業省が設置したイノベーション拠点・Japan Innovation Campusで、日米の関係者と懇談、東京でのスタートアップ育成について意見を交わした。

では、実際にシリコンバレーでビジネスを行う日本人は、日本とシリコンバレーのビジネス環境の違いをどうみているのか。

「(シリコンバレーでは)私達がやっているものは何か、ということを直球で見てくれる人たちが多いと思う。いろんな色眼鏡を通して見るんじゃなくて」

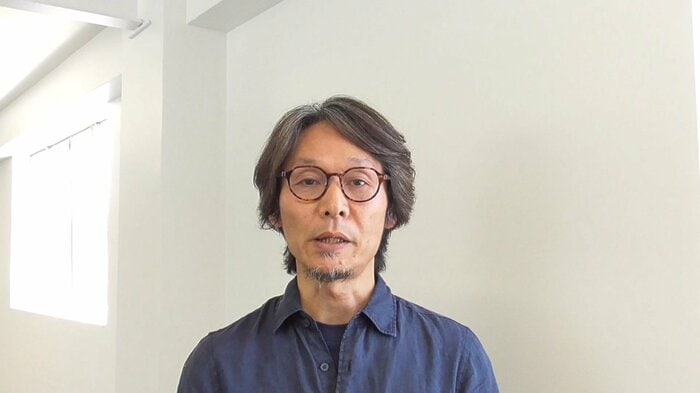

癌の放射線治療の効果を高める薬を製造するKORTUC JAPANの松田和之社長はシリコンバレーでは、技術を正面から評価してくれる良さがある、と話す一方で、投資家などとの人脈づくりには、国などの公的バックアップが必要な場面もあるという。

「日本は投資家とネットワーキングする場が圧倒的に少ない。こちらでは毎晩のように、ネットワーキングのイベントとか、バーとかカジュアルな感じで投資家と出会えるイベントが頻繁にあります」

世界のスタートアップ150万社のデータベースを運営、新規事業の仲介等も行うというZuvaの平尾・ニコル・夏実ディレクターは日本の“出会い”の少なさを指摘したうえで「日本のスタートアップはまずは国内市場をターゲットに、という人が多い印象にあります。国内だけをまずは狙ってうまくいったら海外行こうという方が多いイメージです。海外の人はデイワン(=初日)からグローバルを考えている人が多いです」と話した。

一方、ドローンなど移動体にも搭載できるロボットアームを製作するKailas Roboticsの塩見佳久最高戦略責任者は「アメリカは挑戦した人がちゃんと評価される文化があると思います。日本の批判ではないですが、失敗するとどうしてもその方に批判がいきがちなのではないかと感じていまして、アメリカは失敗しても前に進む姿が称賛される気がします」とアメリカの文化を評価する一方で、投資家などのネットワーク、人脈の中に入っていく難しさも話した。

775万円の参加費を払ってでも国際会議に行くのは、アメリカならではの「人脈=金脈」といった背景があるのかもしれない。

また、海外企業の日本への参入支援など行うアクセンチュアの小宮山徹朗氏は「日本企業は、スタートアップやテクノロジー企業、ベンチャーキャピタルに関する独自のデータベースとして世界的に有名なCBインサイツにほとんど載っていないので、海外の投資家から見ると、どういう会社なのか、どういう投資環境なのか分からないので、まず投資の対象となりづらいです。」と、日本企業が選ばれる“土俵”に乗っていないことへの懸念を示したうえで「海外企業が日本で提携先を見つけても、多くの日本企業では英語を話せる人がほとんどいません。なので、契約時には通訳を呼んで契約を締結できても、その後が続かないのです」と英語力にも問題がある、と指摘した。

Google親会社の会長が明かす スタートアップ成功の秘訣

Google親会社、Alphabetの会長であり、スタンフォード大学のジョン・リロイ・ヘネシー名誉学長は、小池知事に対しスタートアップ成功の秘訣をこう説明した。

「技術を持っている若い研究者が、バランスシートを読めるとは限らない。自分もそうだった。なので、自分はスタンフォード大学に戻ってきたときに(ヘネシー氏はスタンフォード大学の元教職員)、初歩的な経営のノウハウを教える講座を作り、そうやって起業家マインドのある経営者を作った。もちろん、技術者が必ずしも経営全てをやらないといけないわけではない。良い技術を持っている人が初歩的な経営のノウハウを理解しつつ、会計経理ができる人や法律の規制、リーガルチェックできる人をチームとして一緒にスタートアップを立ち上げればいい」

これに対し小池知事はビートルズを例に挙げ「ビートルズが世界的ミュージシャンになれたのはプロデューサーがいて、マネージャーがいてそういう人たちといいチームを作って世界的ミュージシャンになった」と答えていた。

スタートアップ成功のためには、技術者が高い技術を持っているだけではダメで、経営への理解、チーム作りが求められるということだろう。

世界中から応募殺到 世界一の“育成”プログラムとは

スタートアップが立ち上がったとしても、大きく成長しユニコーンとなれる企業はほんのわずかだ。

「何を学びたいのかしら?」射貫くような視線で小池知事に質問を促したのは、数週間~数ヶ月の短期的支援でビジネスを急速に成長させる支援プログラムを提供する「Berkeley SkyDeck」のエグゼクティブディレクターであるキャロライン・ウィネット氏だ。

世界一と言われるBerkeley SkyDeckのプログラムでは、スタートアップを教育するのではなく、研究者のいる現場に連れて行くなどして実践的訓練を積ませることを重視しているという。

ウィネット氏は「日本には教育水準の高い技術者はたくさんいる」と評価する一方で、スタートアップの投資環境について、「アメリカはスタートアップ中心、欧州は投資家中心、アジアは企業中心」と指摘、日本には「リスクを取れる資本が必要だ」と強調した。

スタートアップ成長のカギは

「リスクとともに成功に近づく、どちらの面も大事だと思います」

スタートアップを巡り「リスクをとれる東京となれるのか」との問いに、こう答えた小池知事。しかし、失敗を責めるだけでなくチャレンジを評価する文化、経営感覚を持った技術者、リスクをとれる資本、実践的育成プログラムなど、アメリカにあって日本にないものは、物理面よりは精神面が大きいと思われる。

スタートアップが誕生・成長するための“マインドチェンジ”をどう進めていくのか、小池知事の手腕が問われている。

(執筆:フジテレビ社会部 小川美那)