元フジテレビアナウンサーの松尾紀子さん(1983年入社)と長野智子さん(1985年入社)、現役アナの遠藤玲子さん(2005年入社)の座談会の様子を島田彩夏アナ(1998年入社)が取材した。

「女子アナ」という言葉は既に一般名詞のようになっていると思う。自分自身、入社して何年かはその言葉を気にすることもあまりなかった。しかし、年を重ねるごとに生まれてきた違和感のようなものはいったい何なのか。

今回、先輩たちに話を聞いて、3~40年前のフジテレビでも女性は「25歳定年」などと言われ、女性アナウンサーたちは結婚退職する人が“普通”だったことに気づいた。

(前編:「25歳定年」「お茶くみは仕事」の中で “女子アナブーム”に・・・本人の目から見た【女子アナたちの時代】)

そんな中で、松尾さんはフジテレビアナウンス室で初めての「出産後に復職したアナウンサー」、“フジテレビ初のママアナ”となった。

「男性並み」を求められた時代に“初のママアナ”に

フジテレビでは1985年に女性アナウンサーが正社員として採用されるようになり、“身分”自体は男性と同様になった。すると、キャリア形成とライフプランをどう両立させていくのかという新たな壁にぶつかる。その「男性並み」を求められた時代に、松尾さんはフジテレビアナウンス室で初めての出産後復職したアナウンサーとなった。

松尾さん:

当時、公立保育園は0歳児じゃないと絶対入れなかったの。子供は11月生まれだったから年度内に入れるには、もう4カ月で戻らざるを得なくて。

遠藤さん:

ママアナ第一号ですね。周りからはどんなことを言われましたか?

松尾さん:

わからないのよ。今から思うと、未熟だったというか知識がなかったというか。要するにね、子供のことは職場では一切言わないって、自分に決めたわけ。言っちゃいけないと思ってた。

長野さん:

分かります、その感じ。その世代ですよね。

松尾さん:

今後の女性のアナウンサーたちを意識しました。これから続いていく女性アナウンサーに対しても、「やっぱり松尾さあ、子供産んで、何かかっこ悪くなったよね」とか、「子供子供って言って帰っちゃった」とかっていうのを、見せちゃいけないと思い込んでたの。

長野さん:

「男女雇用機会均等法」っていうのは、“紳士服を着こなせる女性”じゃないと働けないっていう法律だったんですよね。

松尾さん:

そう。つまり女性も男性と同じように働くっていう法律。

「女子アナという着ぐるみ」の日々・・・子どもが発熱

長野さん:

法律がスタートした時に入社だから、生理痛がひどいとか、子供がどうのとか、女性としての事情を口にすることがすごく憚られた。「だから女は」と言われないように振る舞うんです。

松尾さん:

男性と同じように仕事しないといといけないのに、かたや「女子アナ」でしょ。着ぐるみよね。「女子アナ」っていう着ぐるみを着ていても、中は男性並みが必要。家庭との両立なんて・・・もう、精一杯だった。

遠藤さん:

私が子供を産んで復帰して、いっぱいいっぱいだった時に松尾さんに言われたのが、「全部100点は無理だから、仕事も60点、家も60点。足したら120点!遠藤、100点超えてるでしょ」って。それですっごく楽になって。

松尾さん:

自分がすごく辛かったから。復帰して初めて保育園から電話かかってきた時のこと忘れないんだけど、「お子さん、熱が出たので迎えに来てください」って言われて。子供のことで仕事に影響がないようにしようって決めてるその自分のルールをどうやって守るのかと悩んだ。でも、もう言わなきゃ、言わなきゃって。行かなきゃ、って。それで、部長のところに行って、言おうと思って「すいません」と言って思わず出た言葉が、「私、なんかちょっと熱があるようなんです」って。だって子供が熱を出したからって、男性アナウンサー、帰らないじゃない。そう言おうと思ってないのに、口を突いて出た言葉がそれだった。

長野さん:

私達の世代で共感する人、いっぱいいると思いますよ。今よりも女性がまだそんなに働いていない時代ですからね。本当にこの30年すごい変化ですよ。

松尾さん:

私、自分が第1号っていうか、自分のやることを下の人が見ているから、ルールを作るというのでもないんだけど・・・気負ってたというか。何年か経って、後輩の木幡アナウンサーが「松尾さん、私1年育休取ります」って言いに来てくれた。そうよ、それでいいのよって。

長野さん:

女性も頑張るし、仕事もできるんだって認められていく流れの中で、1年間育休取っても大丈夫、というように変わってきたんじゃないですか。

松尾さん:

そうかもしれない。世の中「これからは女の時代」とかって言って、かっこいい女性がバンバン出ている時だったのよ。働く女性はそうならなきゃ、みたいなマインドコントロールみないなものがあったのよね。その前は「お茶を入れるのが女性として当たり前」っていうマインドコントロールがあり、今度は「男性と同じように働くのが女性」だっていう、“時代の空気”があったかもね。

長野さん:

やっぱり私も雇用機会均等法の1期生っていう思いがあります。ここで私達が頑張らないと、また女の人は駄目かもしれないって思いもすごく強かったんです。

松尾さん:

ああ、そうかも!せっかく法律ができたのに、っていうね。

メインMCが「子どもを理由に休む」ということ

長野さん:

私たち以前の女性から一生懸命繋げてもらったバトンを受け取って、私達は雇用機会均等法で行くのに、ここで「やっぱり女は駄目なんだ」ってなるのが怖かった。

島田:

すごく背負ってらっしゃったんですね。

長野さん:

それは完全にある世代だと思います。

松尾さん:

ずっと後のことだけど、子供の体調や入学式、卒業式など、子供を優先して放送を休むという発想はこれまでなったけれど、時代の流れでそうしたケースが出てきました。その時「子供を理由にメインMCのレギュラーの放送を休むって、どう思う?」と男性上司に聞かれたことがあります。自分の感覚が違うのか教えてほしいと。

長野さん:

時代が変わって、視聴者は違和感ないと思いますけどね。

松尾さん:

私はこう答えたの。「誰かが目立つところでやってくれるのは、これからの女性にはすごく必要なことだと思います。私の時代にはできなかったから。けれども、お気持ち分かります」って。

その男性上司は納得したそうだが、休む際の諸々の注意点を、松尾さんから当該アナウンサーに伝えてほしいと言われたという。お茶くみからコーヒーメーカーへの変更の時もそうだったが、女性が関わる課題に積極的に関わるのを避けているように感じてしまう。

長野さん:

面倒臭いんじゃないかな、そこに向き合うのが。やっぱりこういう問題って女性の管理職の人数が増えていかないと駄目なんですよ。女性が特別な存在でいる限り、いつまでたってもこの空気感って変わらない。女性のことは女性でやってね、ってなっちゃう。

女性が現場、特に意思決定層に少ないと男性の価値観のまま物事が進められてしまう。長野さんは下記のような経験を教えてくれた。

「視聴者は女に生意気なこと言われたくない」と言われたことも

長野さん:

夢が叶って報道キャスターになれたのが37歳の時でした。無我夢中でやるんですが、何年経ってもメインキャスターになれない。必ず男性の隣のサブ的な役割。

ある時、「40も過ぎて、一生懸命やっててもメインはできないんですかね」と、ある男性関係者に聞いたんです。そうしたら「ニュースを観るのは高齢の男の人たちだから、女に生意気なこと言われたくないんだよ。だったら男性を賢くサポートする方が絶対輝くから、その方が得だよ」って言われたんですよ。「長野はおばさんにならなきゃ駄目なんだよ」って。要するに“おばさん”だと、生意気なこと言われてもそんなに腹が立たないということ。

遠藤さん:

酷いことを言いますね。

長野さん:

その後時代が進んだら、若い女性たちがどんどんメインキャスターになり始めた。あれ?と思ったら、やっぱりマーケティングがZ世代にシフトしていて、テレビ局も若い人に観てもらいたいから若い女性をメインにするということが起こった。私があれを言われたのは何だったの?って思うんです。あれはやっぱり一つの「男性中心の意思決定層による偏見」なんですよね。本当に特にこの3,40年、どの時代に生きるかっていうので、すごく変わってくる。ちなみに私が初めてメインになれたのは47歳でした。

松尾さん:

この先も「若い時期の女子アナ」に期待されるものっていうのは残っていくのかなとは思う。そこからどうキャリアを積んで、その人個人になっていくかっていうのが、女性アナウンサーって問われるかもね。男性もそうかもしれないけど。

長野さん:

そうですね。それでもやはり、意思決定層に男性が圧倒的に多いテレビ局で、“おばさん”にならなきゃキャスターやれないとか、今は若い子に観てほしいから若い子をキャスターにするとか。「感覚的なこと」で役割が狭められるっていうのは本当にやめてほしいなと思うところはありますよね。

野球実況に約20年ぶりの女性アナウンサーが登板

遠藤さんは先ごろ、フジテレビの女性アナとしては約20年ぶりに野球の実況中継に挑戦した。これまで1999年から2006年にかけて、松井みどりさん(2006年退社)が野球実況をしていたがその後は間が空いていた。

フジテレビでは、ほとんどの男性アナは入社してすぐに各スポーツの班に加入し、先輩らの指導のもと技術を磨いている。いわば何だか「オトコの世界」感がある。野球班からは「女性も実況ウエルカム!」という声がけは何年も前からあったが、女性側からもなかなか踏み出せない状況が続いていた。女性アナが入り込むのに相当勇気がいる世界であることは確かだ。

遠藤さん:

野球のシフトを組んでいる男性アナウンサーの上司から依頼されたんですが、「新しいことをやってくれ」っていうことだったんですよね。いわゆる男性アナの「打った~!」みたいな謳い上げるようなものじゃなく、解説者と一緒にお話をする、MCとゲストみたいな感覚でやってほしいということでした。自分的にはもう、本当に大変で、ボロボロだったんですが・・・。

松尾さん:

すごいすごい。周りからの評価はどうだったの?

遠藤さん:

いやあ、その、出来としては私自身、相当落ち込んでて。でもやったことに意義がある、っていう評価はもらえました。

長野さん:

何が一番難しかった?

遠藤さん:

ゲストの方とのお話と、試合の描写と、両方が中途半端になってしまいました。これから後に女性アナウンサーが続くと考えると、下手でもいいからとりあえずがむしゃらにやっているところは見せなきゃって。

長野さん:

でもそれは、男女共通で難しいんだと思うな。男性も女性も個人個人で全部事情が違うし、実況をやらない女性がいても、男性がいてもいい。そもそもの問題っていうのはやっぱり、属性によって役割が決められちゃうことなんだよね。女性だから実況はせさない、とか属性で機会が制限されることが問題だと思う。遠藤さん、頑張って続けてね。

遠藤さん:

はい、ありがとうございます。性差がなくなると、逆に言うと、仕事に言い訳はできなくなくなるということですよね。

長野さん:

本当に。確かにそう。覚悟が必要だと思う。

松尾さん:

そうね。さっき「今後のアナウンサーの姿をどう考えるか」って聞かれたじゃない。私も、やっぱり個人がどう輝くかということじゃないのかなと思う。がむしゃらに頑張る人もいれば、たおやかに頑張る人がいてもいい。どんな人も「選べる」ということ。画面に出ると伝わるからね、それが。

バトンを受け取り、渡すということ

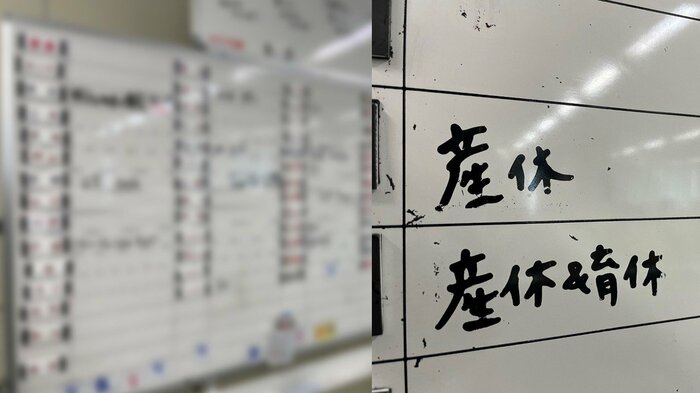

松尾さん、長野さんがアナウンス室の出入り口付近に置かれている巨大なホワイトボードをしげしげと見ている。全アナウンサーの名前が貼ってあるホワイトボードは、2人の在職中から変わらずにあるスケジュール管理のための掲示板だ。

長野さんが「ねえ、これ」と言って指さした。そこには「産休中」「育休中」という、若手室員による手書きの文字。

「そうか、こんな時代なのね。私達の時代にはなかったな。素敵」「いいわよね」

長野さん、松尾さんは立ち止まってそう書かれた幾人もの名前ボードを温かい目で追っていた。

時代とともに生き、時代を背負い、女性のアナウンサーが生きやすいように自ら一歩を踏み出し切り拓いてきてくれた多くの先輩方がいなかったならば、このボードのこの文字も、もしかしたら今もなかったのかもしれないと思う。そしてこの後の時代がどうなるのか。それは今いる私たちが繋いでいくのだな、と改めて考える。個人的にはもう「女子アナ」の呼称は時代にそぐわないと思っているが、私の周りは例え「女子アナ」と呼ばれる時期があったとしても、それを乗り越える覚悟と、努力を厭わない仲間や後輩のアナウンサーたちばかりだ。

女性アナも、男性アナも、やりたいことにどんどんチャレンジできるようになっていればいいなと心から思う。行動することで時代と時代が繋がり、新しい時代が生まれるのだと実感した時間だった。バトンは今私たちにある。

(取材・文/フジテレビアナウンサー 島田彩夏)

「ジェンダーについて、自分ごとを語る」

2023年に続き、フジテレビアナウンス室では、アナウンサーが自主的に企画を立ち上げ、取材し、発信します。

「私のモヤモヤ、もしかしたら社会課題かも…」まずは言葉にしてみることから始める。

#国際女性デーだから

性別にとらわれず、私にとっての「自分ごと」、話し合ってみる機会にしてみませんか。