震災から13年。原発事故に伴う避難指示は、帰還困難区域を除いて解除され、政府は2020年代までに希望するすべての住民の帰還を目指している。一方、長く続いた避難は「生活の根を下す時間」には十分すぎた。別の場所で暮らす住民が抱く「ふるさと」への思いとは?

温暖な故郷から寒さ厳しい地へ

「60年間ずっと大熊の気候で育っていたから、体になじんでいるというか。冬になると何もできないというのがね…」と話すのは、山本三起子さん。福島県会津若松市で暮らし、13回目の春を迎えようとしている。

避難から3カ月 体調に異変

山本さんが見せてくれたのは、硬い表情で写る写真。「2011年7月23日だから。避難して3カ月、私が体調悪くなったときですね。頭が痛くなってきて、何か作っても味がしないので変なもの作ったり。スーパーに買い物行っても、お金の計算ができなくて」

原発事故で、故郷の福島県大熊町から避難を余儀なくされた山本さん。慣れない土地を転々とする生活は、いつしか体と心を蝕んでいった。避難から半年後、診断されたのは適応障害だった。

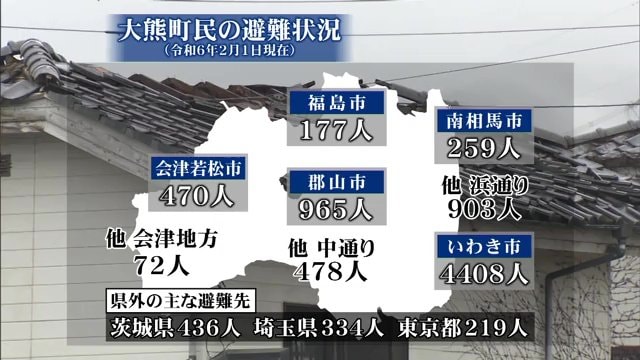

現在も約8700人が避難

福島第一原発が立地する大熊町。当時、1万人を超えるすべての住民が福島県の内外に避難した。町は役場機能を福島県会津若松市に移転。

2019年、避難指示の解除に伴い役場機能を戻し、帰還する住民の生活環境を整えているが、現在も約8700人が故郷を離れ生活している。

集うことで元気に

月に2度、会津地方に避難する人などが集う「おおくままち会津会」

2013年に、山本さんが声をかけ始まった。山本さんは「とにかく交流しなさいということだったので、それをやっているうちにどんどん良くなった。今でこそだが、そんな病気なのと言われるくらい。会津会で元気もらっている感じ」と話す。

当初、約50人いたメンバー。10年余りで、亡くなった人や別の場所に引っ越した人もいて、現在は15人ほどに。少し、寂しさも感じている。

片道120キロ離れた故郷へ

この日、山本さんは故郷・大熊町へ。片道120キロ…年を重ねるごとに、遠くなるような気がしている。

「昔の震災前の景色とは全然違うね。よその町だ、知らない町になりそう」

避難指示が解除されたエリアにある大熊町の自宅は、震災当時のまま、時を止めている。それでも、解体する考えはない。

「お父さんの退職金で、やっと建てた家。生まれ育った場所で、私の人生そのものの家なので。ここに住めと言われたら、少し心配なところもあるが、しばらくは会津と行ったり来たりしていようかな。自分の年齢と体力と、病気とかがあると変わってきちゃうので、それがなかったらね」

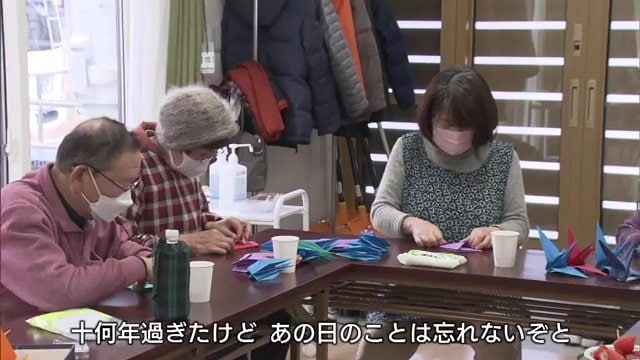

思いを込めた折り鶴

会津若松市から届けたものは、おおくままち会津会のメンバーが作った「折り鶴」 毎年、3月11日に合わせて住民などが行ってきた式典で飾られてきた。

会津若松市から大熊町へ役場機能が戻った後も、折り鶴を作ってきたメンバー。避難先で家を建て、家族と一緒に過ごしていても、故郷への思いは変わらない。メンバーは「十何年過ぎたけど、あの日のことは忘れないぞという気持ちで作っています」と話す。

忘れないで

折り鶴に込めたのは、震災の犠牲者への追悼とふるさとの復興。そして、帰りたくても帰れない、“町民の思い”。

山本さんは「やっぱり私は大熊町好きなので。移住者の人もお手伝いしてくれているので、そういうつながりがみんなと持てて嬉しい。みんなの力があってこそ、できると思うので感謝してるし、絆みたいなのがいいのかな」と話した。

「忘れないでほしい、今も避難している住民がいることを」…山本さんからのメッセージ。

(福島テレビ)