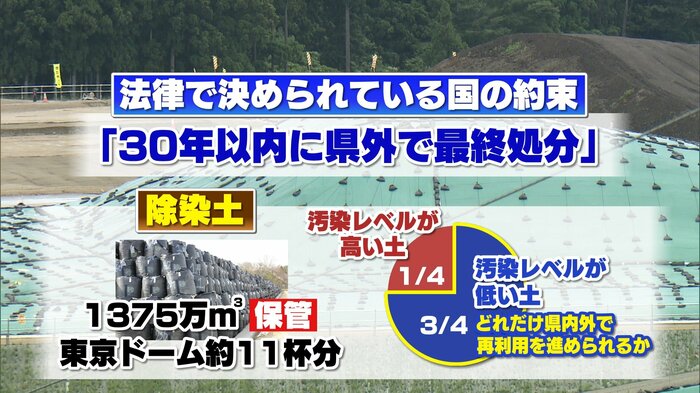

除染廃棄物を一時的に保管する中間貯蔵施設。敷地は東京電力・福島第一原発を囲むように、双葉町・大熊町をまたいでいる。ここに一時保管された除染廃棄物は「30年以内に福島県外で最終処分」することが法律に定められている。国との約束の期限はあと21年…未だ行方は見えない。

福島県内に大量に仮置き

原発事故によって飛散した放射性物質。表面の土を削り取るなど除染によって出た廃棄物は、福島県内各地で大量に仮置きされた。

除染廃棄物を集約し、安全に管理するために設けられた中間貯蔵施設。国は、除染廃棄物の搬入と並行して地権者の住民と交渉などを進め、約1600ヘクタールの用地を取得。(※2024年1月末時点)現在は、敷地内に1375万トンの除染で出た土が搬入・貯蔵されている。

施設内で進められているのが除染で出た土や、解体した家屋などの焼却で出た灰を再利用する実証実験。法律で定められた「福島県外での最終処分」に向けてあらゆる方法が検討されている。

除染土貯蔵 満杯に近づく

除染で出た土を貯蔵する施設の使用率は約98%に達していて、環境省福島地方環境事務所中間貯蔵総括課の服部弘課長が「これから特定帰還居住区域の除染が進んでいく中で、中間貯蔵施設が満タンだから受け入れられませんということが無いように、しっかりと整備をしていきたい」と話すように、新たな貯蔵施設を設けることも含め、今後求められる除染に対応することを検討している。

中間貯蔵施設の中には「土壌の貯蔵」「廃棄物の貯蔵」「焼却施設や灰を処理する施設」がある。敷地内では燃やせる廃棄物は灰にして保管しているが、焼却できない「土」が多くの面積を占めている。ただ帰還困難区域の解除、復興を進めていく上では今後さらに除染する必要もある。だからこそ期限内の最終処分の道筋をはっきりをさせなくてはならない。

最終処分のカギ「除染土」

最終処分に向けてカギを握るのは「除染土」。現在は、東京ドーム約11杯分にも上る量が保管されている。なかでも、除染土のうち全体の4分の3を占める汚染レベルが低い土の再生利用を、福島県の内外でどれだけ進められるかということだ。

汚染レベルが低い土の再利用

福島県内では飯舘村長泥地区で住民の協力のもと、除染土を利用した実証事業が進められている。飯舘村から福島市に避難している菅野一江さんは、農家だった経験を活かし2022年から環境省の実証事業に携わっている。

飯舘村では1キログラムあたり5000ベクレル以下の除染土を、汚染されていない土で覆い、水田として造成。また除染土を使って野菜を栽培するなどし、作物に含まれる放射性物質への影響を実証をしている。

移行はほぼ認められない

環境省によると、最新の調査では稲わらから検出された放射性セシウムは、基準を大きく下回る1キログラムあたり3.5ベクレルで「放射性物質の土から作物への移行はほぼ認められない」としている。(※一般食品に対する放射性セシウムの基準値は1kgあたり100ベクレル以下)

福島県外では実証事業進まず

国は、埼玉県所沢市にある環境省の施設や東京の新宿御苑などで除去土を再生利用する実証事業を行うと発表。住民説明会も開いた。しかし、地元の反対があり進んでいないのが現状だ。

福島県外での最終処分に向けて広がらない理解と、進まぬ議論。福島・飯舘村で実証事業に携わる菅野一江さんは「やはり安心して皆が作物などを作れるように、そういう実証をしていくことは良い事かなと思っている。やっていかないと進んで行かないでしょ、前にね」と話し、復興を進めるためにも除染土の再利用に道筋を示すことが重要と考えている。

中間貯蔵施設に土地を提供した地権者のうち、160人は施設が役割を終えたあとに土地が返ってくる契約をした人たちだ。国が示した30年以内の約束まで、あと21年。時間だけが過ぎていかないよう、スピード感を持った取り組みが求められる。

(福島テレビ)