大人になって終わりじゃない。

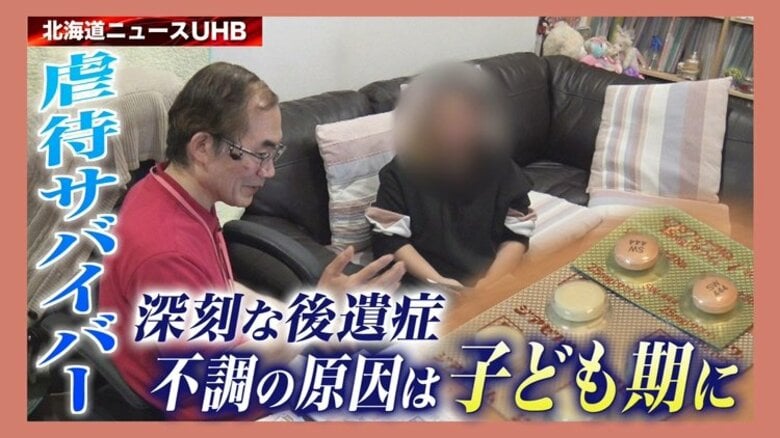

子どものころ虐待を受けた、虐待サバイバー。

深刻な後遺症の実態と治療の現場を取材した。

虐待サバイバー 後遺症の現実

帯広市の住宅街にある小さな病院、十勝むつみのクリニック。

院長で精神科医の長沼睦雄さんのもとに毎日多くの患者が訪れる。

「まず、人を助ける前に自分を助けなきゃいけないんですよ」(十勝むつみのクリニック 長沼 睦雄院長)

不眠や対人関係の不安。

長沼さんは幼少期からの人生に焦点を当てて聞き取る。

「親とどういう距離感でいるんですか」(長沼 院長)

「言われるがまま」(患者)

「今でも?」(長沼 院長)

「今でも。反抗はできないです」(患者)

不調の背景を探ると子ども時代の複雑な家庭環境にたどり着くことがある。

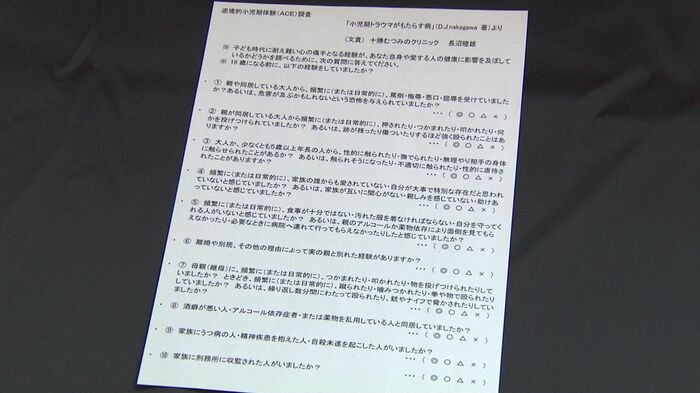

患者の不調を知る「ACE」

5年前から一部の患者に受けてもらっている調査がある。

ACE(エース)=逆境的小児期体験。

子どもの頃に体験する虐待やネグレクトのほか、依存症のある親との生活について聞く。

このスコアが高いほど成人後の心身の健康に悪影響を及ぼす。

「背景に厳しい育ちが多いのは間違いないです」(長沼 院長)

子ども時代の体験がもたらす、深刻な影響だ。

子どものころに受けた虐待

「包丁を使うときは刃は絶対に外側に向ける。刃物で自分が切られるんじゃないかという気持ちがあって、それが怖いんですよね」(梢恵さん)

苫小牧市に住む梢恵さん40歳。

子どものころに虐待を受けながらも生き延びてきた虐待サバイバーだ。

出身は旭川市。4歳の時に両親が別居し、妹と祖父母の家に預けられた。

10歳のとき、東京に住んでいた母親と一緒に暮らすことになったが、母親と同居していた男性から暴力を受けるようになる。

「妹が殴られたんですよ、妹の顔から血が出て私が注意したんですよね。そうすると妹のこともさらに殴るし、私の首も締めるし、髪を引っ張って、廊下を引きずって階段から落とされる。13段くらいありますよね、階段って」(梢恵さん)

さらに苦しめたのは思春期の頃に始まった性的な被害だった。

「浴室のドアを開けてくるとか。私が明らかに入っているのは分かっているはず。それ以上のことは絶対に母には言えなかった。すごく気持ち悪いし、不快だし、おぞましいし。その人のことを汚いと思っていたから、自分も汚いんだな、最悪だなみたいな」(梢恵さん)

状況がさらに悪くなることが心配で、学校の先生に相談することはできなかった。

「大人に言ったところで自分の良いように働いたことがないから、話が大きくなって学校でいじめられるか、男性にもっと何かされるか、母がバランスを崩して入院するか」(梢恵さん)

20歳のときに妊娠し、女の子を出産。

看護師の資格を取り、働きながら娘を育てた。

やりたいと言われた習い事はなんでもさせてあげるなど愛情を注いでいた。

しかし、娘が小学校に上がった頃から、自分の感情をコントロールできなくなる場面が増えていった。

「娘を怒っているのか、娘をきっかけに自分の怒りを出しているのかも分からないくらい、衝動的な怒り。娘がピアノをうまく練習できないときに楽譜をびりびりに破ってしまうなど、ものすごい怒って娘を叩く。私が(男性に)されてきたのにね」

不調の理由は子ども期の過酷な体験

さらに、4年前からは身体にも異変が現れるようになった。

食欲がなくなって眠れなくなり、体重は2か月で10キロ減った。

「このとき、ご飯が食べられなくて、いつも寒かったんですよね。内臓が悪いんじゃないかと消化器外科に行って胃カメラや大腸カメラをやってもどこも悪くないし、急に痩せるから、バセドウ病じゃないかと調べたけど、違ってなんだろうねみたいな」(梢恵さん)

原因が分からないまま病院を転々とし、辿りついた精神科で子ども時代の経験を話した。

すると、幼い頃の虐待などが原因で、感情の制御や対人関係がうまくいかずに社会生活に支障が出る「複雑性PTSD」のほか、気分の浮き沈みが激しい「双極性障害」と診断された。

このとき初めて、虐待の影響があることを知った。

「私のつらさを分かってくれる大人がいた」

「すぐキレるというのも症状の一つなんだよと言われました。悩みすぎ、気にしすぎとかいっぱい言われてきたけど、その理由が今までのどこかにあったんだということを認めてくれる人がいた。私のつらさが分かってくれる大人がいた、そのことだけで楽になれた。全部は無理だけどね」(梢恵さん)

現在は、薬とカウンセリングで治療を続けている。

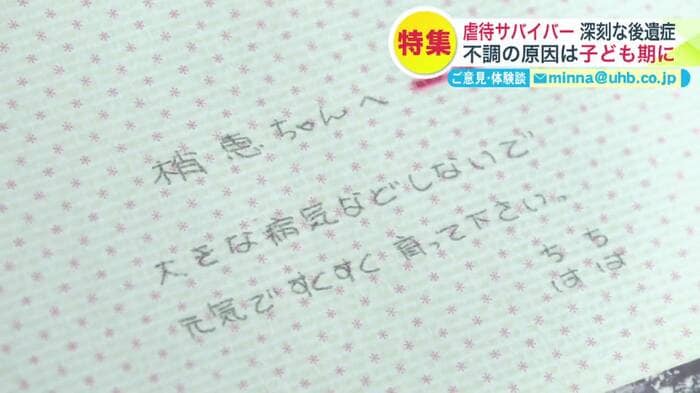

「父と母もいい家族になろうと努力したんだと思うけど…」

これまで見ることができなかったものがある。

両親が残していた子どもの頃のアルバムだ。

「こういう言葉が残っているというのは、私を大事に思ってくれていた証拠だと思うし、父と母もいい家族になろうと努力したんだと思うけど…。辛い中にいるときは母のこともとても憎んだし、どうして父が言ってくれないのかなと思うときもあったけど、いまはあの時のことはあの時のこととして受け止めようとしているかな。自分を大事にしてくれたこと、そういう時代があったことをありがたいと思っていきたいな」(梢恵さん)

子どものころに受けた虐待の経験が、その後の人生に及ぼす影響は少なくない。

気分の浮き沈みが激しく子どもに当たってしまうことも

帯広市の病院、十勝むつみのクリニック。

この日、クリニックを訪れたのは、北海道に住むケイさん(仮名・30代)。

気分の浮き沈みが激しく、自分の子どもに当たってしまうことがあるという。

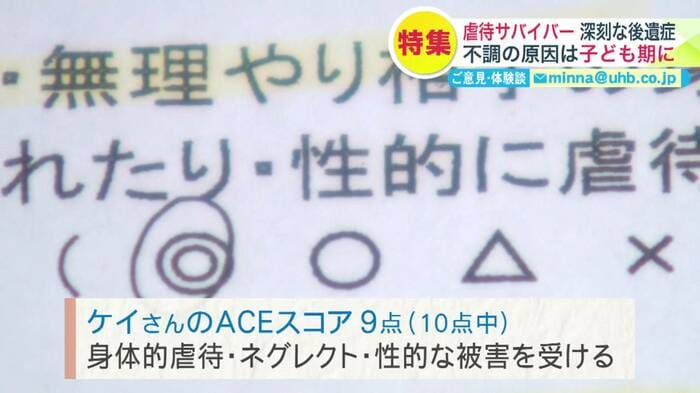

ケイさんのACEスコアを調べると10点中9点。

親からの身体的虐待やネグレクト、性的な被害などを受けていたことが明らかになった。

「(養父が身体を)触ってきたり、覗いてきたり、というのが毎日で、母親もそれに対して何か言ってくれるわけでもなく。養父と年齢が近い人が近くにいると幼少期にされてきたセクハラの感情が出てきちゃうので近くにいられると怖い、涙が出てくる、パニック起こすというのがありますね」(ケイさん(仮名))

「これをトリガーとか引き金って言うんですが、その人に似ていたり、そこにあったものを見たりしただけでも場面が思い出さされる。(解離は)感情まで引っ張り出しちゃうからもう自分が自分でなくなるぐらい激しいですね」(長沼 院長)

「よく生き残ってきた」

長沼さんはケイさんの症状が子どものころのトラウマが影響していると説明した上で、安心で安全な場所に身を置くことや自分の価値を認めてあげることなどを伝えた。

「よく生き残ってきた。(ここまで生きてこれたののは)精神が強いんですよ、挫けないでやっている姿があります。自分で自分を褒めなきゃだめです」(長沼 院長)

「まずは救われた気分になりました。そういう風に言ってくれる人も側にいることによって今後、子どもたちに接していく場面で、いい選択肢を教えてもらえるんじゃないかと、同じことをしないように対策も練れるのが一番大きかったですね」(ケイさん(仮名))

回復への第一歩は過去を客観視すること

長沼さんは信頼できる専門家のもと自分の過去を捉え直し、客観視できるようになることが回復への第一歩だという。

「(過去の)事実は変わらない。ただ、その事実を新しい見方で見直すことができるんです。『あ、そうだったんだ』『あれは自分が悪くなかった』それだけで、自分の罪悪感が取れていくんですね」(長沼 院長)

虐待の「それから」を生きる人の、小さな声。

耳を澄ませ、ともに生きるための取り組みが続く。