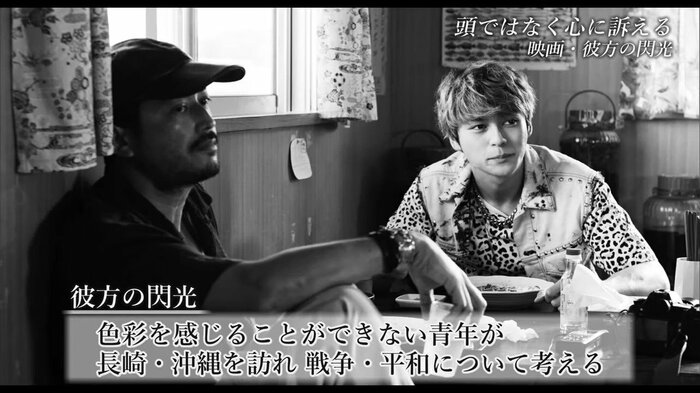

色彩を感じることができないモノクロの世界に生きる青年が長崎・沖縄を訪れて、戦争や平和について考える映画「彼方の閃光」。

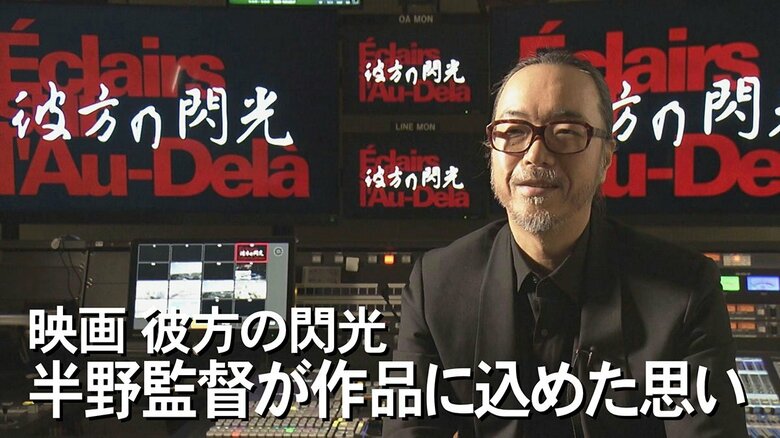

沖縄県内でも2024年1月から上映されている。半野監督が作品に込めた思いを伺った。

「色彩」と「平和」が映画の両輪

「戦争の映画を作る、平和の映画を作るってことではなく、その日常の中にそれがある映画を作りたかった」と話すのは、映画・彼方の閃光の半野喜弘監督。

半野監督は、「戦争という存在自体が終わったのかっていうと、僕は終わっていないと思う」と語る。

2時間半以上に渡る作品は、ほとんどがモノクロとなっており、この演出にも意味がある。

半野喜弘 監督:

色彩と平和っていうものがこの映画の中での両輪だと思っていて、これって当たり前だと思うとその価値がぼやけてしまう。それをもう一度問い直す

芝居を忘れる状況の中で映画を作っていく

映画は、眞栄田郷敦さんが演じる色彩を感じることができない青年・光が、原爆が投下された長崎、激戦地・沖縄を訪れ、戦争とは何か・平和について考えるもので、撮影地にも監督の並々ならぬこだわりがある。

半野喜弘 監督:

演じる側・演出する側・撮影する側の全てがいかに芝居であるっていうことを忘れるような状況の中で映画を作っていこうというのがまずありましたね

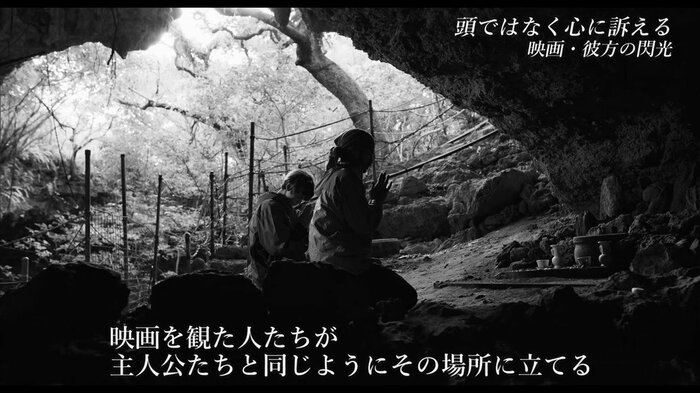

映画を観た人たちが、主人公たちと同じようにその場所に立ったり、その場所に行って同じように感じることができる場所を選ぶということはすごく重要だと感じていたため、轟の壕の中に入って撮影するということは絶対条件だったと振り返る

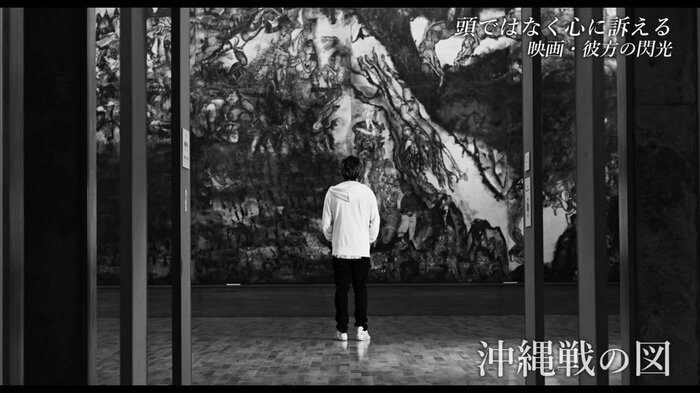

他にも沖縄戦最後の激戦地・摩文仁(まぶに)での撮影や、宜野湾市の佐喜眞美術館に展示されている沖縄戦の図を取り上げるなど、脚本の段階からリサーチに時間をかけたと振り返る。

半野喜弘 監督:

多分、そういう全てのことが集約されて、初めて演技を超えた本当の心の動きみたいなものが撮影できるんじゃないかと

辺野古の浜での熱のこもった迫真の演技は、半野監督がこだわった大切なシーンだ。

半野喜弘 監督:

あそこで一番伝えたかったのは、戦争って実は終わってないんだってことなんですね。実際に戦闘機が飛んでいたり、現実的なおかつ、空想的な話をする人と、目の前にある事実と対峙するという2人の対話をあの場所でやる。ここは本当の言葉を撮りたいので、1回しかやらないでいこうぜと。だからリハーサルしてないんですよ

作品を頭ではなく心に訴えたかった

戦争を現代からの視点でさかのぼり見つめている事も狙いがある。

半野喜弘 監督:

自分たちの生活、自分たちの人生と実はものすごくリンクしていて、直面している問題のはずなのに、どこか遠いところにある話のように感じている人たちが多い気がしていて、頭ではなくて入口の情報を映画を観た人たちの心に伝えられないかと思った

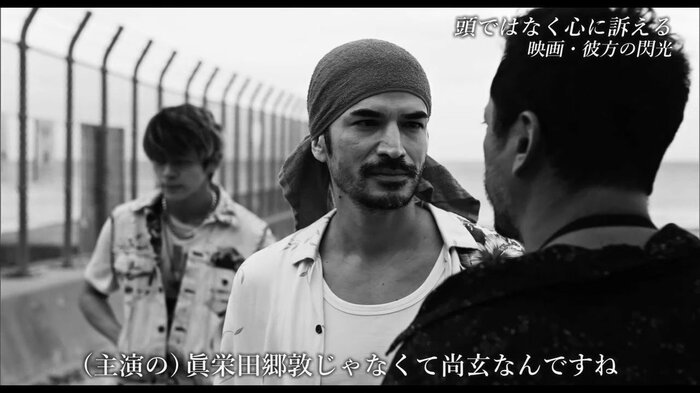

基地問題への複雑な感情や心の機微を伝えるには沖縄を知る役者に務めてもらいたいと、沖縄出身の俳優・尚玄さんやアーティスト・Awichさんを起用しているのもみどころの一つだ。

半野喜弘 監督:

尚玄にこの役どうだ?やってくれるんだったらこのまま糸洲(いとす)(尚玄が演じた役)

っていう男を2人で作っていこうと。実は最初にキャスティングをお願いしたのは(主役の)眞栄田郷敦じゃなくて尚玄なんですね

作品を頭ではなく心に訴えたかったと話す半野監督は、インタビュー取材の最後をこう締めくくっている。

半野喜弘 監督:

沖縄の特に若い世代ですよね。その人たちに、未来に向けて変えていくというとき、諦めない姿を僕たちは映画を作るという姿を見てもらい、感じてもらう。それって不可能じゃないっていうことをやっぱり感じてもらえたら、すごくうれしいなと思いますね

(沖縄テレビ)