2024年の春闘で、企業側の指針となる経団連の基本方針がまとまった。

この中で、強く呼びかけられたのが継続的な賃上げだ。

今年は「極めて重要な年」

基本方針では、賃上げ率が約30年ぶりの高い水準となった2023年の勢いを維持・強化できるかどうかをめぐり、「極めて重要な年」になると位置づけた。

そのうえで、「2023年以上の意気込みと決意をもって積極的な検討と実施を求めたい」として、前年水準を上回る賃上げの実施を強いトーンで要請している。

また、中小企業の賃上げについては、生産性の向上に取り組む必要があると指摘するとともに、原材料価格などだけでなく、労務費・人件費が増えた分について、「『人への投資』としての価格転嫁することがが重要だ」とし、「適正な価格転嫁は当然との認識を社会で共有すべきだ」と強調した。

31年ぶりの賃上げ率となる可能性

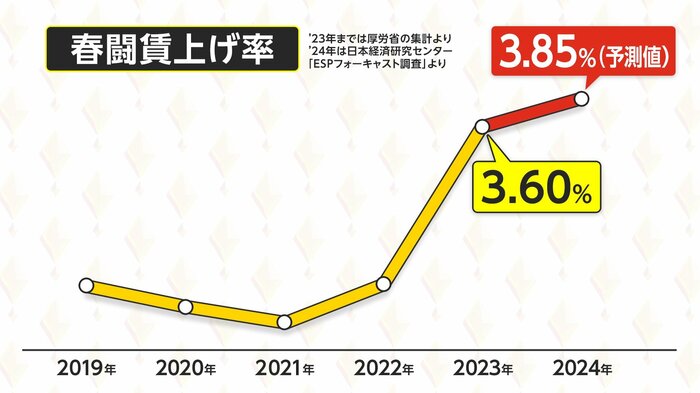

厚労省が集計した最近の春闘での賃上げ率を示したグラフを見ると、賃上げに前向きな企業が広がった2023年の賃上げ率は3.60%となり、2024年はその水準をさらに上回るかが注目されている。

日本経済研究センターの最新の集計では、エコノミスト36人の予測値の平均は、3.85%となっていて、約31年ぶりの上昇率となる可能性が出ている。

一方で、物価高に賃金上昇が追いつかない状態は継続している。

物価・消費・賃金がともに上がっていく状態が望ましいとされる景気の好循環の姿だが、実質賃金は20カ月連続のマイナスで、依然として物価高が目立っている。

大幅な賃上げも、去年1年だけで終わってしまっては、効果は長続きしない。

物価高に負けずに消費も上向いていく姿につなげるためには、今年も連続して、賃上げに前向きに取り組まなくてはという考え方が企業の間に広がりつつある。

企業業績期待と賃上げマインド

大幅な賃上げが実現するとの見方が増えている背景の1つに、企業業績アップへの流れが続いていることがある。

これは、今の株価押し上げの要因でもある企業業績が上向いていけば、企業が利益を賃上げに回しやすくなる。

また、賃上げへの機運=賃上げマインドが高まっていることも見逃せない。

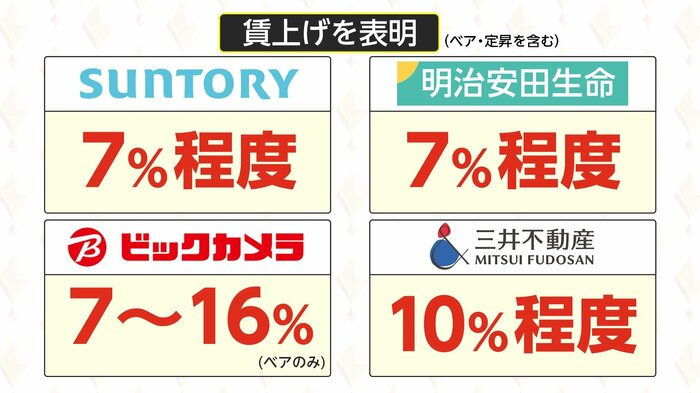

実際に、サントリーホールディングスと明治安田生命が7%程度、ビックカメラが7~16%(ベアのみ)、そして、三井不動産が10%程度の賃上げ方針をすでに表明している。

大きなカギ握る中小の動向

ここで、大きなカギになるのが、従業員の数で全体の7割を占める中小企業の賃上げがどうなるかだ。

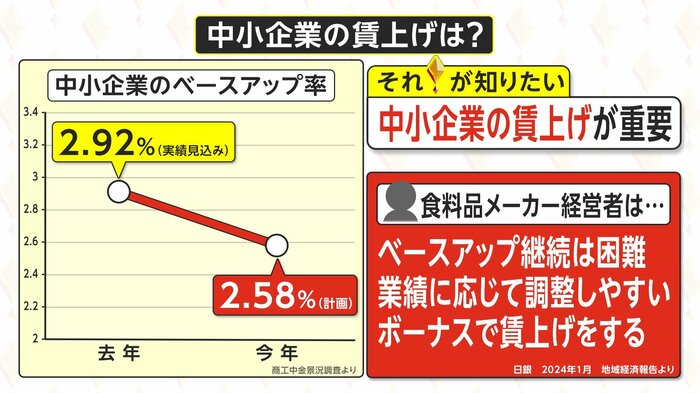

商工中金による調査では、2023年の中小企業の賃上げ実績の平均値は2.92%だったが、2024年の計画では2.58%と、前年実績にまだ届いていない。

この数字をいかに上げていくかが重要になってくる。

千葉県の鋼材加工会社に取材すると、「大企業に広がりつつある賃上げ機運を見ると、中小も何とかしないといけないという思いを強くしている」との声が聞かれた。

一方、日銀が1月11日に公表した「地域経済報告」には、「賃金を底上げするベースアップを続けるのは難しいため、業績に応じて調整しやすいボーナスで賃上げをする」という高知市の食品メーカーの声も上がっている。

中小企業が、大企業に続いて大幅な賃上げに踏み切るためには、賃金を上げた分を、その企業が提供している商品やサービスの値段にきちんと上乗せできる「人件費の価格転嫁」の環境を整えていくことが重要なポイントになる。

東京商工リサーチが行った調査でも、賃上げ原資の確保に必要なこととして、「既存製品・サービスの値上げ(価格転嫁など)」をあげた中小企業は65%を超えている。

賃金も物価も安定的に上がっていくステージに向け、景気の好循環を確実なものにしていけるのか。

春闘に向けた労使交渉が本格化することになる。

(執筆:フジテレビ解説副委員長 智田裕一)