一般のドライバーが自家用車を使って有料で人を運ぶ「ライドシェア」を2024年4月から一部解禁する方針が決定した。安心安全の移動手段としてタクシー不足解消に一役買えるのか。タクシー会社などを取材した。

“ライドシェア”来年4月に一部解禁

2023年12月20日、政府はデジタル行財政改革会議を開き、一般のドライバーが自家用車を使って有料で人を運ぶ「ライドシェア」を2024年4月から一部解禁する方針を決めた。

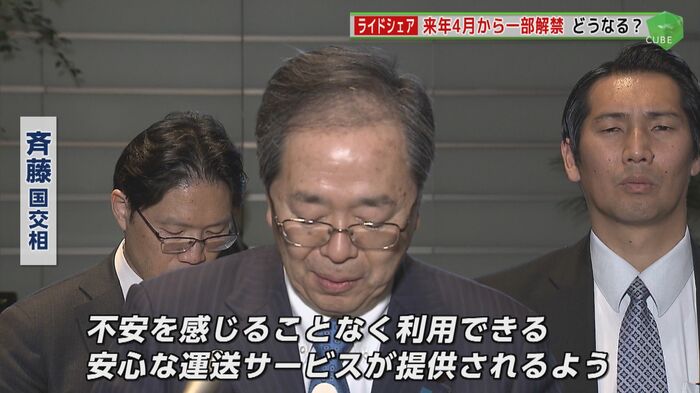

斉藤国土交通相:

不安を感じることなく利用できる安心な運送サービスが提供されるよう、万全を期して参りたい

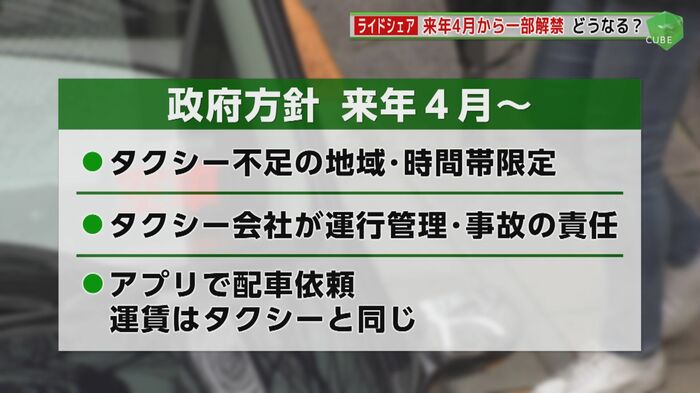

新しい制度では、タクシーが不足する地域や時間帯などに限定して一般ドライバーによる送迎を認め、タクシー会社が運行管理や事故が起きた場合の責任などを負う。利用者はアプリを使って配車を依頼し、運賃はタクシーと同じ程度になる見込みだ。

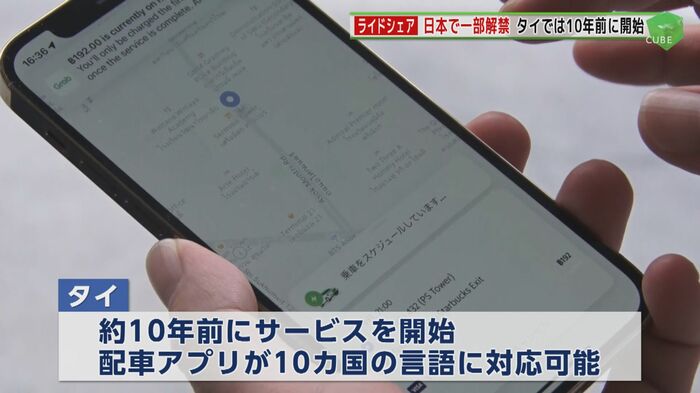

タクシー不足が問題となっている海外では、アメリカや中国などがいち早くライドシェアを導入している。10年ほど前からサービスを始めたタイでは、配車アプリが日本語を含む10カ国の言語に対応可能で、いまでは「なくてはならない」移動手段として日常生活に溶け込んでいる。

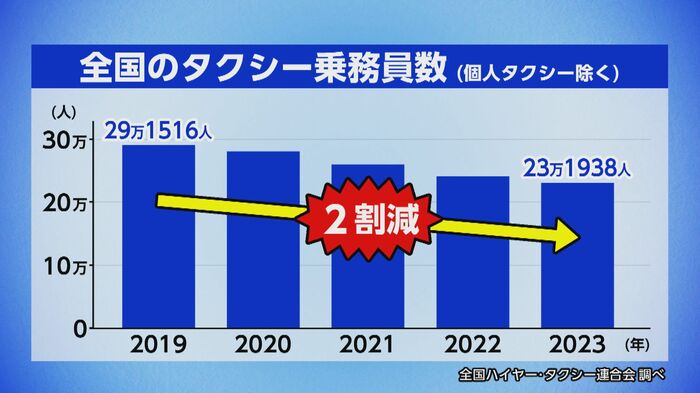

一方、国内に目を向けると、全国のタクシー乗務員の数はコロナ禍前に比べ約2割も減っている。こうした背景もあり、ライドシェアの導入を求める声が一部で高まっていたが、安全性やタクシー会社の経営を圧迫するなどの理由から、議論がほとんど進んでいなかった。

相次ぐタクシー運転手の離職

福岡・北九州市小倉北区のJR小倉駅前のタクシー乗り場には、厳しい寒さの中、乗車待ちをする人の列ができていた。タクシープールには空車の車両は止まっていない状況だ。

今回示されたライドシェアは、通勤時間帯や悪天候時の供給を増やすことも想定しているが、タクシーの利用者からは、「運転手が全国で減少してタクシーが少ないので、安全性とかいろんな規制がある中で、法整備がしっかりされれば私は賛成」、「ちょっと考えている。怖い。一般の人が乗せられるってことでしょう?ちょっと、今のところ使おうと思っていない」などの声が聞かれた。

北九州市小倉北区に本社を置く「勝山タクシー」。この日の天候は雪で、需要があったにもかかわらず、営業所には多くの車両が並んでいた。勝山タクシーの廣石敏文社長は「きょうは、半分以上はお断りしないといけない状態になっている。運転手がいれば本当は車を出したい」と話す。

勝山タクシーでは、コロナ禍で乗務員の離職が相次ぎ、現在、必要数の7割ほどにとどまっている。配車システムの改善や賃金体系の見直しを行い、採用活動にも力を入れているが、いまだ保有する100台の車両を全て稼働させることができない状態が続いている。

“タクシーとライドシェアの共存”

今回、政府が方針を決定したライドシェアの一部解禁については、どう受け止めているのか。

勝山タクシー・廣石敏文社長:

細かいところが何も決まっていないので、まだ静観している。タクシーとライドシェアがうまく共存できるような仕組みが作れるか。どういうふうな基準が作られていくのかというところが大切かなと思っております

課題のひとつとなっていた安全性の担保をめぐっては、タクシー会社側が運行管理や車両整備などを担うとしている。この方針について、勝山タクシーの廣石社長は、タクシー会社が運行管理をやっていくのはいい方法だと話す。

勝山タクシー・廣石敏文社長:

運行管理に関しては、かなり厳しくやっている。ライドシェアを入れたはいいけど、事故が多発し、お客さまに大迷惑かけちゃうということになってくると本末転倒なので、我々もどうやったら安全性を追求できるかというところをやっていくということになると思います

政府は制度の詳細について、今後も議論するとし、2024年6月までには事業者の新たな参入なども検討するとしている。

果たして、ライドシェアが利用者にとって安心安全な移動手段となり、タクシー不足解消に一役買うのか、今後の議論に注目だ。

(テレビ西日本)