便秘に悩む人は多いかもしれないが、そのストレスやつらさは“失恋以上”という調査結果が公表された。

これは、天藤製薬が腸活アプリ「ウンログ」のユーザー2139人(20代〜60代の男女)を対象に6月に行った「便秘薬に関する意識調査」で出たもの。

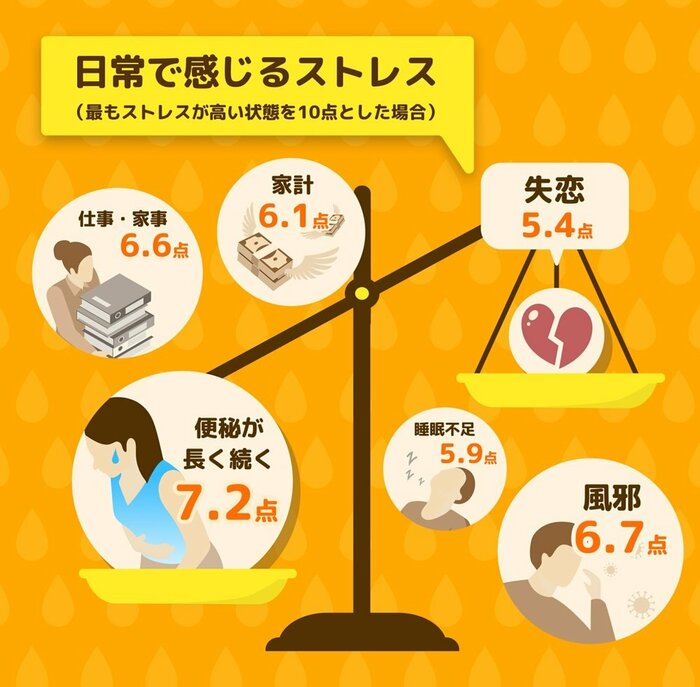

この中で「日常の中で感じるストレス」について質問。最もストレスが高い状態を10点とした場合、「失恋」が平均5.4点に対し「便秘が長く続く」が7.2点と、失恋を上回る結果となったのだ。その他では、「睡眠不足」(5.9点)、「家計」(6.1点)、「仕事・家事」(6.6点)、「風邪」(6.7点)が、いずれも「便秘が長く続く」よりも低いスコアだった。

さらに「便秘歴については「5年以上10年未満」が12.1%、「10年以上20年未満」が19.8%、「20年以上」が39.5%で、約7割が5年以上便秘に悩んでいることが判明。また「便秘薬の使用経験」は、服用経験ありが78.2%、なしが21.8%だった。

「便秘薬の選び方が難しいと感じたことがあるか?」の質問には、32.6%が「とてもそう思う」、45.0%が「そう思う」と回答。その理由を複数回答で聞くと、「どの成分が自分にあっているか分からないため」が74.3%と最も多く、「便秘薬を選ぶための基準がわからない」が44.0%、「症状や原因がタイミングによってバラバラなため」が38.8%と続いた。

このように、便秘に悩む人の実情が浮き彫りとなったわけだが、では予防するためにはどうすればよいのか? また、便秘に悩む人はどう薬と付き合うべきか? 調査した天藤製薬の担当者に詳しく話を聞いてみた。

便秘に悩む人は潜在患者も含めると1700万人

――なぜ調査をした?

昨今、日本では不規則な食生活やバランスの偏った食事、運動不足やストレスなどの要因、ならびに近年の高齢化の進行に伴い、便秘の有訴者率が増加傾向にあると言われています。また、便秘の症状や原因は人やタイミングなどでバラバラといった特性もあります。

そこで、創業以来、日本人の肛門の健康を考えてきた天藤製薬は、痔と便秘の相関性に着目し、改めて日本人の便秘と便秘薬に対しての意識調査を行いました。その調査結果をもとに、より多くの人がスッキリとうんちを出すことが可能になることで、おしりとおなかの健康大国実現のヒントにしていきます。

――過去に同様の調査をしたことはあった?

これまで弊社としては痔に関する調査は多数やってきましたが、便秘に関する調査は、今回が初めてです。便秘に悩まれている方の実態と、その解消法における課題(主に便秘薬における課題)が何なのか、そして最も重要な具体的な改善策の方向性を見出すことを目的とした調査を実施させていただきました。

――日本で便秘に悩む人はどのくらいいる?

日本は便秘大国のうちの一つであると言われ、国内で症状を訴える人が430万人にものぼり、潜在患者も含めると1700万人とも言われています。

約7割が5年以上悩まされている

――便秘のつらさが失恋より高かったという結果、どう思う?

今回こういった結果が出ましたが、ストレスの感じ方は人それぞれで、やはり一概には言うことは難しいため、便秘に関してお伝えさせていただきます。

便秘は体質の一つのように軽く見られてしまうことも多いですが、れっきとした疾患の一つであり、「便秘によって寿命が縮まる」との報告も出ていることから、非常に悩みの深いものです。また、今回の調査で分かったことですが、便秘に悩む人の約7割が5年以上もの間便秘に悩まされており、その「期間の長さ」も今回の調査結果に影響しているのではと考えております。

――今回の調査結果で驚いた点は?

便秘で悩まれている方は非常に多く、かつその悩みは非常に深い(ストレス度合いや使用する金額等から)中で、その主たる解決策である便秘薬において、約8割の方が自分に合ったものを見つけることができていないという点です。

また、その問題が実際に、便秘薬に対する期待を「よくわからないから、とにかく便が出ればいい」という程度で止めてしまっており、本来スッキリした排便を通して心身ともに健康な状態を得たいという想いの実現を妨げてしまっているのではと感じました。

――便秘のどんなところがストレスになる?

これまでの回答に加えて、主な解決方法である便秘薬の課題も大きいかと思われます。これも今回の調査で分かったことですが、「どの成分が自分に合ってるかわからない」「便秘薬を選ぶ基準がわからない」といったように、便秘薬を服用した経験がある人でも、約8割の人が「便秘薬の選び方が難しい」と回答しており、便秘になった後の自分にぴったりの解消法が見つけづらいという部分も大きなストレスに繋がっている可能性があるのではと考えております。

不規則な食生活や運動不足などが要因

――便秘にならないよう気をつけるにはどうしたらいい?

不規則な食生活や運動不足、日々のストレス等が主な要因と言われる便秘において、もちろんその要因を全て解消することができればベストではありますが、現代社会で生きる私たちには実際問題、難しいかと思われます。

そのため、便秘にならないようにという意識がけに加え、「なった後の自分に合った対策を見つけること」が、なっていない時の安心感を生み、ひいては便秘のストレスを和らげることに繋がるのではと考えております。

――では便秘薬とは、どう付き合うのがいいの?

大前提、薬に頼らず自分の力で自然に対処できるようになることが重要です。ただ実際問題、その原因からもなかなか直ぐに改善することは難しいため、便秘薬をうまく使いこなしていくことが大事ではないかと考えます。

その使いこなし方として、今回調査を監修いただいた日本うんこ学会会長で医師の石井洋介氏からも、「慢性的に便秘に悩まされている人については、腸ではなく便に働きかける非刺激性という点だけでなく、その日のお腹の状況によってうんちがするりと出せるよう服用量を調整することで、『便質改善』をこころがけるべきだと考えています」というコメントをいただいている通り、これまでの「成分」という視点に加えて、「服用量」という視点を合わせてもっていただくことが一つの解決策になるのではと思います。

便秘薬の選び方は、「成分」だけでなく「服用量」の視点を持つことが重要のようだ。便秘に悩む人はこうしたアドバイスを参考にうまく付き合っていただきたい。