朝晩の冷え込みを感じるようになってきた今、食べたくなる料理といえば温かい「おでん」だ。

特定のカルチャーをより深く味わう「沼から来た。」では今回、そんな「おでん」の沼にハマった専門家が、その底知れない魅力をたっぷり紹介。

マニアが厳選するオススメの“ご当地おでん”や、オススメ練りものまで。

あなたも“おでん沼”にハマってみませんか。

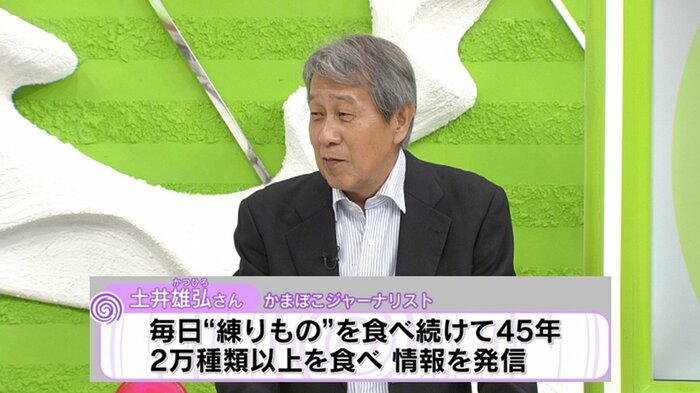

2万種類以上の“練りもの”を食べたマニアが解説

オススメを紹介してくれる“おでん沼の住人”は、かまぼこジャーナリストの土井雄弘さん。

おでんに欠かせない“練りもの”をほぼ毎日食べ続け45年、食べた種類は2万種類以上だという。

特におでんの“練りもの”に強い思いがあるという土井さん。

元々、水産関係の新聞社に勤めており、“練りもの”の取材をすることが多く、“練りもの”の業界紙やサイトで情報を発信しながら、45年間毎日食べ続けているのだそう。

(1)“練りもの”のちくわやさつま揚げなどの「だしを出す具材」

(2)大根やたまご、こんにゃくなどの「だしを吸う具材」

「おでんにとって“練りもの”は、だしを出す主役。大根やたまごはそのだしを吸っている存在なのに人気が高く、おでんの主役としてもてはやされ、私は納得いかない。今日は“練りもの”を中心に『ご当地おでん』の魅力をお伝えします」

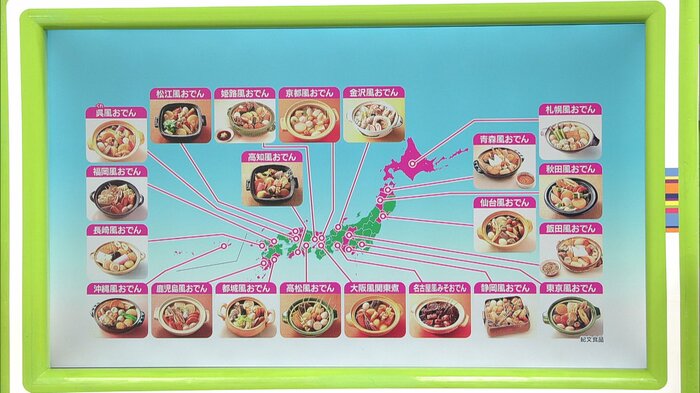

練りものの存在が大きい“ご当地おでん”

土井さんは“ご当地おでん”が生まれた背景は、“練りもの”の存在が大きいと語る。

練りものが盛んな地域がおでんでも食べるようになり、地域の特産品を盛り込んだ“ご当地おでん”に進化したと言われているという。

ここからは、土井さんがオススメする“ご当地おでん”を3つ挙げてもらった。

1つ目は長崎の「長崎風おでん」。

長崎県はアジやイワシの水揚げが多く、練りもの産業が盛んで、長崎市は練りものの消費量(支出額)も全国1位。

あごだしベースで具材は練りものが豊富。

だしが出て甘みがあるのが特徴なのだが、中でも土井さんオススメが、たまごを丸ごと1個すり身で包んだ「竜眼(りゅうがん)」。

「これは関東で言う『ばくだん』ですが、長崎では切り口が『竜の眼』に見えることから『竜眼』と呼ばれ、お祝いかまぼことしても親しまれています。

長崎のおでんは“ゆずこしょう”をつけるのも特徴。“ゆずこしょう”は九州地方発祥の調味料。お好みでつけて食べるとおいしいですよ」

“ご当地おでん”(2)「青森風おでん」

「青森風おでん」の一番の特徴は、津軽みそを使った“ショウガみそだれ”をつけて食べること。

具材は特産のホタテや、白こんにゃく、大きくて薄い「大角天(だいかくてん)」というさつま揚げなどある。

その中でも煮込むと美味しい「ぼたん焼きちくわ」が、青森おでんのポイントだという。

青森も練りものが盛んで「ぼたん焼きちくわ」は通常のちくわよりも太く、しっかり焼き目をつけることで煮崩れせず味が良くしみこみ、もっちりとした食感になっている。

「甘めのショウガみその『ショウガみそだれ』は戦後の時代、青函連絡船を待っている間、寒さが厳しいのでおでん屋台のおかみさんが、少しでも温まるようショウガをすって入れたのが始まりと言われています。元々おでんは屋台から始まった庶民の味。地元の声が活かされているのも、ご当地おでんの魅力です」

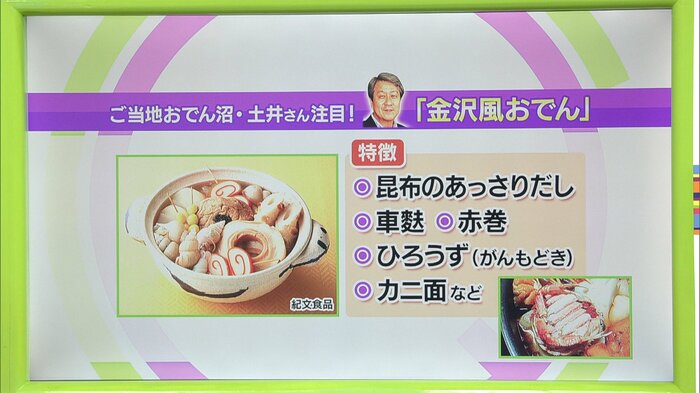

“ご当地おでん”(3)「金沢風おでん」

色が薄くあっさりした昆布だしで、具材は名物の「車麩」や、色つき昆布を巻いた、かまぼこの「赤巻(あかまき)」が定番の金沢風おでん。

金沢名物のカニの甲羅に身をつめた「カニ面」や、のどぐろを詰めた「のどぐろ面」を提供するおでん店も多いという。

さまざまな“ご当地おでん”がある中、続いてはおでんに合う“練り物”も紹介してもらった。

1つ目は広島・尾道市にある1913(大正2)年創業の「桂馬蒲鉾商店」の「柿天」。

干し柿のように見える「柿天」は、実はさつま揚げの練りもの。

尾道では秋に家のあちこちで干し柿を作る「柿すだれ」があり、それを練りもので表現しているという。

原料はハモやグチなど、瀬戸内の新鮮な生魚。弾力がしなやかで繊細で、かみしめる度に出てくる旨みが、格段に違うおいしさになっている。

「全国蒲鉾品評会で水産庁長官賞を受賞したこともあり、個人的には日本で一番美味しいさつま揚げと思っています。本来はそのままで食べるのがオススメなのですが、おでんの出来上がりにさっと温める程度で入れると、とても美味しいです」

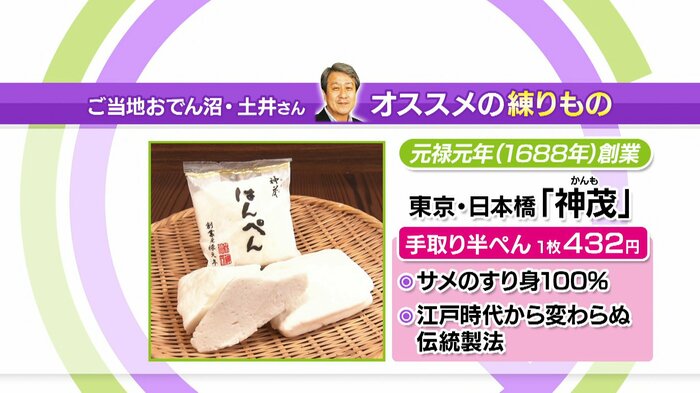

マニアオススメ“練りもの”(2)「手取り半ぺん」

2つ目のオススメは、創業335年で老舗中の老舗、「神茂」(東京・日本橋)手取り半ぺん。

身が柔らかいヨシキリ鮫を6割、旨みの強い青鮫を4割と、100%サメのすり身でできている。

空気を含ませながら形を作る伝統製法で、職人が1枚1枚手作りしており、きめ細かな口当たりと旨みを引きだしているという。

「1枚400円以上する高級半ぺんですが、一口で味の違いがわかると思います」と土井さん。

3つ目は1876(明治9)年創業の大阪「大寅蒲鉾」の梅焼。

まるでカステラみたいな「梅焼」は、ハモなどの魚のすり身に卵を混ぜて焼いたほんのり甘い、関西ではおなじみのおでんの練りもの。

「ふんわりとした食感と、ちょっとカステラのような味わいで、おでんの箸休め的に食べたくなるところです。だしを吸いやすいので、よりおいしさが増します」

まだまだ底が知れない“おでん沼”。

今後もどんな新しいおでんが出てくるのか、目が離せない。

(ノンストップ!『沼から来た。』より 2023年10月18日放送)