第二次世界大戦が終わって、70年あまり。広島と長崎に投下された原爆。東京や福岡での大規模な空襲。そして、敗戦後の大陸からの引き揚げ――。それぞれの日本人が異なる場所で体験した「忘れ得ぬ記憶」は、戦争体験者の心の奥底に今もこびりつき、いびつなわだちとなって固まっている。

アメリカ兵捕虜の生体解剖に関わった医師、極秘の堕胎施設で働いていた看護師、中国大陸で使用する毒ガスを砲弾に詰めていた男性、アメリカまで飛ばす風船爆弾を作っていた女生徒……。彼、彼女たちは、確かな罪の手触りを感じながら人生を歩んできた。

その証言にある“消えない真実”から見えてくるのは、日本における「被害の歴史」、そして「加害の歴史」だ。

後編では、福島県にあった風船爆弾の工場、大分県に墜落したB29のアメリカ兵捕虜をめぐる“消された記録”を追う。

用途は知らされず……。工場で風船爆弾を作っていた女性

夏の夜空を彩る花火。この音に戦争の記憶を重ねる人がいる。北九州市で暮らす藤江真佐子さんだ。

「焼夷弾が小倉の街に落ちる音を聞いてるんです。その音が、花火の音そっくり。だから、花火は嫌」

1944年、高等女学校に通っていた藤江さんにも、学徒動員の命令が下った。その時の心境を綴った日記には、こう書かれている。

「朝、先生からいよいよ晴れの動員が降ったとお話しがあって、飛び立つばかりに喜んだ」

藤江さんは、「私たちもいよいよ国の役に立つんだ、直接的な仕事ができる、って凄く興奮してたんですよ」と、当時の心境を説明する。

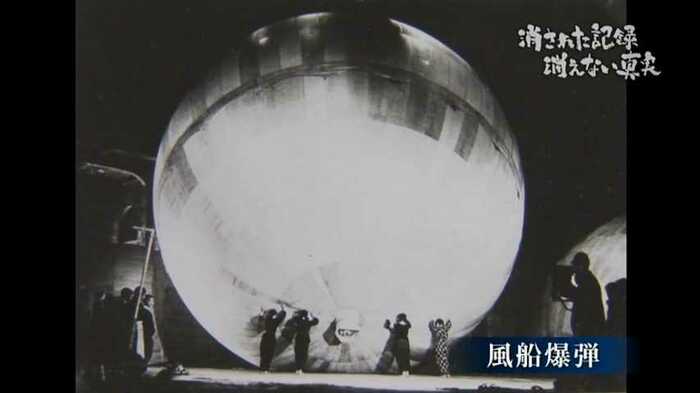

配属されたのは国内最大級の兵器工場「小倉造兵廠」。日本軍がここで極秘に製造していたのが風船爆弾だった。

藤江さんは、「気球を作って何をするのだろう」と思っていたという。それがどのように使われるかまでは、知らされていなかったのだ。

「板の上に和紙を敷き、こんにゃく糊を塗って、その上にまた和紙を重ねて。5枚、貼ったら完成。一人につき何台かの作業台を担当していて、昼勤だろうと夜勤だろうと、明けても暮れても仕事はそれだけなんです。それでも、誰も文句を言う人なんていなかった」(藤江さん)

工場内には常に蒸気が立ちこめ、冬でも玉の汗が吹き出す暑さだった。毎日毎日繰り返される、過酷な単純作業。

働く人たちには、軍からある薬物が配られていた。覚せい剤だ。それとは知らされず、「目が覚めるから」と手渡されていたという。

2017年に亡くなった記録作家の林えいだいさんも、覚せい剤について、別の女性からこんな証言を得ていた。林さんは戦後、ごくわずかしか残っていない風船爆弾の写真を発見した人物だ。

「風船爆弾を作るとき、こんなきついことはなかったと言うんです。重労働だから、昼の勤務でも夜の勤務でも眠くなる。そのときに『栄養剤だ』ともらっていた薬が覚せい剤だったそうですよ」

工場での仕事はあまりに過酷で、その女性の同級生は、裏手の紫川に身を投じた。「たまたま将校が通りかかって助けたそうですが……それほどその労働がきつかったということですよね」(林さん)。

風船爆弾は、日本から9300発が風に乗せて放たれ、そのうちおよそ1000発がアメリカ本土に到達。オレゴン州では爆弾に触れた子どもなど6人が死亡した。その現場には現在、モニュメントが立っている。

藤江さんも、もちろんその事実を知っている。

「ピクニックに行っていた子どもたちと牧師さんが亡くなったそうです。やっぱり忸怩たるものがあります。自分が意図していなかったにしても、結果的には自分の作った風船爆弾が人を殺したんだっていうことでね……」

用途を知らされることなく、ただ「国の役に立てる」と工場で過酷な作業に従事した女生徒たち。藤江さんにとって戦争の記憶とは、被害の記憶であり、加害の記憶なのだ。

人体実験や山狩り。墜落したアメリカ兵たちの殺害

アメリカオレゴン州で風船爆弾が爆発した日の朝。大分県竹田市の山に、アメリカ軍機が墜落した。機体はB29。墜落現場は山肌がえぐられ、今もその痕跡が残っている。

東野敏夫さんは、この山で捕まったアメリカ兵の生体解剖に関わった人物だ。

1945年の春、東野さんは九州帝国大学医学部に入学した。ある日、一台のトラックが大学構内に滑り込んできた。荷台に載っていたのは、大分県の山に墜落して捕虜となったB29の搭乗員。到着したのが大学病院と聞くと、ホッとした表情を見せた捕虜もいたという。

しかし、捕虜に対して行われたのは、治療ではなく人体実験だった。実験の大きな目的は、代用血液の開発。沖縄に続いて本土が地上戦の舞台と想定される中、血液の代わりに海水が使えるかを試す実験が、陸軍の厳しい監視下で行われたのだ。

「本土決戦になったら、1000万人の日本人が血を流すだろう。そうなったら血が足りない、と」(東野さん)

海水は、大学近くの博多湾でくまれたもの。海水を注入された捕虜は、間もなく息絶えた。

実験は、それだけではなかった。肺の切除、胃の切除、脳の手術……涙を拭きながら、ただ手を動かした。「そういう人なんだとしても胸が痛くなるから」と、東野さんは顔をゆがませる。

眼球を取り出すため頭が動かないように手で押さえたり、血まみれの床を掃除したり……。こうした記憶は、産婦人科医になった後もずっと東野さんを苦しめた。医者としてたくさんの命の誕生と向き合う日々。心の屈折に耐えられず、何度もうつ病になったという。

「心の傷は一生治らない。何度も医者をやめようと考えました」

日本軍は、なぜ国際法を無視して無抵抗の捕虜を殺害したのか。横浜弁護士会の間部俊明弁護士は、当時、陸軍省の法務部から出された通達が、捕虜たちの運命を決めたとみている。

「5月初めに陸軍省法務部から、『航空兵はもう今後東京に送る必要はなく、その地域で処理するように』という指令書が来たといいます。無差別爆撃をした場合は、俘虜(ふりょ)である前に、戦争犯罪人である。こうした位置づけでアメリカ兵たちは扱われたのです」

生体解剖は、初めから処刑が目的だったということだ。死を前提に、さまざまな実験が行われたのだ。

大分の山でB29の墜落を目撃した工藤勝明さん。工藤さんは、捕虜の殺害には、軍人や医師だけではなく、一般住民も深く関わったと話す。

「山狩りをしたんですよ。竹槍を持って歩いて」

捕虜殺害事件を研究する甲斐利雄さんは、衝撃的な事実を語る。墜落現場から逃げた兵士を待っていたのは、比類なき残虐行為だったのだ。

「猟銃で顔を狙って撃つんです。目が見えなくなったアメリカ兵が目を押さえてゴロゴロ回っていると、『早く仕留めないといけない!』とだれかが言って、寄ってたかってたたき上げ、ついて最後に刺し殺す」

それだけでは終わらなかった。「さらに、踏んだり蹴ったりするんです。それは、女性が多かったらしい。『それは言わないでください』とみんな言うけれど、事実なんです。みんな主人を兵隊に取られた身ですからね」(甲斐さん)。

弁明することも許されず、罰された日本人

日本の敗戦後、捕虜の殺害などに関わった人間が裁かれた横浜裁判。同裁判が行われた法廷の内部は現在、横浜市内の横浜桐蔭大学に移築されている。

桐蔭学園の大矢夏目学芸員は、裁判の様子を解説してくれた。

「軍事法廷として使われていた名残として、同時通訳用のイヤホンジャックがあります。戦勝国であるアメリカの裁判官が、被告である日本人を裁く際には、同時通訳が行われていました。このイヤホンジャックは、傍聴人がその音声を聞くためのものです」

法廷内には被告人席があるが、被告人は床の上に敷いたむしろに座らされ、裁判を受けていたという。

横浜裁判では、上官の命令に従った下級兵士など1037人がBC級戦犯として裁かれ、123人に死刑が宣告された。ただし、彼らに自らの罪について弁明する機会は与えられていなかった。

「あまりに被告人の数が多く、今でいう『被告人質問』ができていなかった。『自分が罪とされていることをやってない』『やったとしても誰々から言われてやったんだ』などと、法廷で陳述する機会は与えられていないということ。これは不公平です」(間部俊明弁護士)

当時、医学部の学生だった東野さんも厳しい取り調べを受けた。「4、5人が私を取り巻いて、絶対に嘘をつくな、嘘をつけば偽証罪だとひどく脅されました」。

九州大学で起きた捕虜の生体解剖事件では、5人に死刑の判決が言い渡された(後に減刑)。東野さんは、当時の記憶を改めて振り返り、こう述懐する。

「どこの国の医者であろうとも、どんなに貧富の差があろうとも、医者というのは人間の命を救うのが仕事なんですよ。しかし戦争があれば、その使命さえも壊れてしまうんです」

「洗脳され、何も考えなくなるのが一番危ない」

アメリカ軍のB29が墜落した大分県の山では、今も機体の破片が発見され続けている。日本人が国を挙げて戦った、あの戦争。その時代を生きた人たちは、次々とこの世から去っていく。

捕虜殺害事件を研究する甲斐さんは、憤りを隠せない。「今年は明治維新から150年と言うけれど、150年のあいだ、日本は何をしてきたか。隠し事をいっぱいして、『戦争は正しい』と主張してきた。真実を国民に知らせなかったし、国民たちにもそれを追究しようという空気は広がらなかった」。

しかし戦争体験者は今も、罪の手ざわりを忘れることはできない。医師の東野さんは、「あんな苦しい思いは二度としたくない。戦争行った人間として、そう思う」と語る。

風船爆弾の製造に関わった藤江和子さんは、イベントなどで自らの体験を語り、次の世代に警鐘を鳴らしてきた。

「当時は、みんなが洗脳されていたと思うんです。そうして国民が何も考えなくなることが、一番危ない」

藤江さんは、大空襲の後、八幡の街を歩いた時の気持ちを忘れることができないという。「あの惨めさ、辛さ……。自分の子どもや孫たちには、被災する悲惨さだけは絶対に味わわせたくないです。絶対に戦争だけはしちゃいけませんね」。

公文書の改ざん、記録の破棄。真実の隠蔽は、時代が流れた現在でも問題になっている。肝心な情報はいまだ、国民の目が届きにくい場所にある。

「公文書は、国民にとっての共有財産なので、それに足し算をしたり引き算をしたりして、政権や官僚が事実を曲げることはあってはならない」(間部弁護士)。

日本軍が毒ガスを製造していた広島県の大久野島の歴史を研究する山内昌之さんは、加害と被害が連鎖する戦争の現実を伝え続けている。

「私たちは戦争について考えるとき、被害だけでなく、加害についても考えていく必要がある。同じ広島県内でも、かたや原爆という被害の歴史があり、かたや毒ガスという悲惨な加害の歴史がある。二度と同じ悲惨な歴史を繰り返さないようにするためには、二つの歴史をあわせて勉強することが重要だと思いますね」(山内さん)

山内さんは、「国民が賢くならなければいけないと思う」と主張する。「歴史から学んで、騙されたり、ごまかされたりすることのないように、自分自身で考え、自分自身で判断する力をつけないと。昨今の文書の改ざん問題も含め、国のごまかしをすんなりと受け入れるような国民であってはならないと思いますね」(山内さん)。

この国が二度と戦争の渦に巻き込まれないために、失われた命、そして戦争体験者の心身に刻まれた傷について、立ち止まって考えてみること。それこそが、戦争を過去の歴史にとどめず、未来に生かしていく第一歩なのではないだろうか。