感染が広がり、連日のように発信される新型コロナウイルスに関する情報。

しかし、SNSなどで気軽に発信できるようになったからか、中にはデマ情報が混ざっている場合もある。

2月には「新型コロナウイルスの影響でトイレットペーパーが不足する」という情報が拡散され、買い求める客が各地で殺到。店頭では品切れとなってしまった。

他にも、「新型コロナウイルスは熱に弱く、お湯を飲むと予防に効果がある」などの間違った情報が拡散されたこともあった。

(参考記事:デマだと知りながらも買う…“ある噂”によりトイレットペーパーが各地で品切れ)

(新型コロナはお湯を飲めば効果あり!? マスクを“チン”!? 根拠のない噂の真相を専門家に聞いた)

こうした中で総務省は6月19日、「新型コロナウイルス感染症に関する情報流通調査」の結果を発表した。

調査は15歳~69歳の男女2000人を対象として、5月13、14日にウェブアンケートで実施。新型コロナウイルス感染症に関するデマ・フェイクニュースの実態を把握し、今後の対策をする際の参考となる情報を得る目的で行われた。

そしてこの調査結果から明らかになったのが「新型コロナウイルスに関する情報をどこから得ているか?」「デマ情報にどれだけ接触しているのか?」「デマ情報をどこで見かけ、どんな行動を取ったのか?」などだ。

その調査結果の具体的な内容を紹介していく。

コロナ情報どれだけ見聞きしている?

まずは、「新型コロナウイルスに関する情報にどれだけ接触していたか?」という接触度について。

「95%の人が平均して1日1回以上、20%程度の人は1日に10回以上」コロナに関する情報を見聞きしているという結果となった。

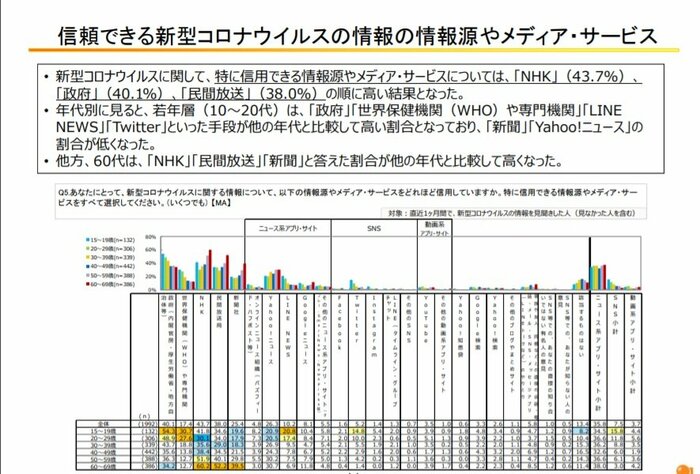

見聞きしたメディア・サービスは、「民間放送」(71.6%)、「Yahoo!ニュース(62.6%)、「NHK」(50.5%)の順に高く、また信頼できる情報源では「NHK」(43.7%)、「政府」(40.1%)、「民間放送」(38.0%)の順で高い結果だった。

4人中3人が間違った情報や誤解を招く情報を見聞き

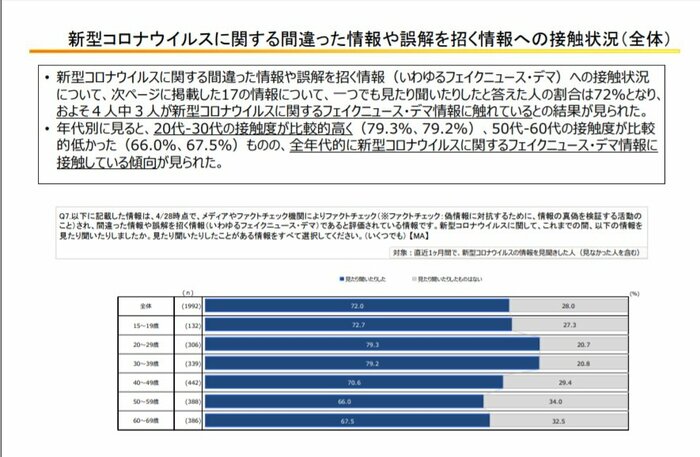

続いて、「新型コロナウイルスに関する間違った情報や誤解を招く情報」についてだ。

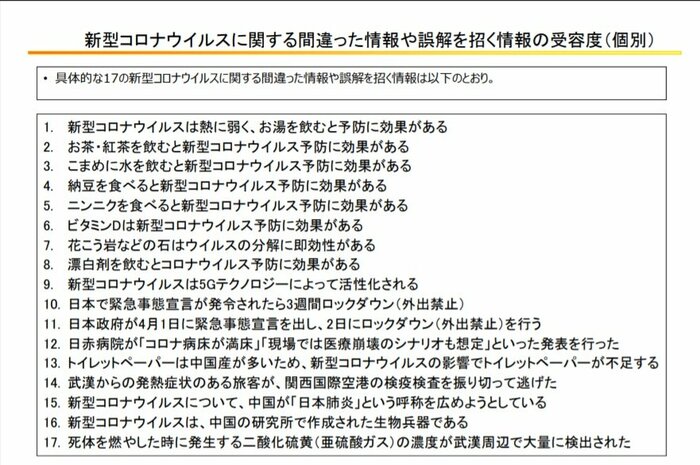

調査では「新型コロナウイルスは熱に弱く、お湯を飲むと予防に効果がある」「お茶・紅茶を飲むと新型コロナウイルス予防に効果がある」など、17例を調べた。

この17例のうち、1つでも見たり聞いたりしたと答えた人の割合は72%で、およそ4人中3人が新型コロナウイルス感染症に関する間違った情報や誤解を招く情報に触れていた。

見たり聞いたりしたと答えた割合が高かったのは、「新型コロナウイルスは、 中国の研究所で作成された生物兵器である」(38.9%)、「トイレットペーパーは中国産が多いため、新型コロナウイルスの影響でトイレットペーパーが不足する」(30.6%)、「新型コロナウイルスは熱に弱く、お湯を飲むと予防に効果がある」(29.3%)の順。

多くの人がコロナに関する情報の真偽判断をできず

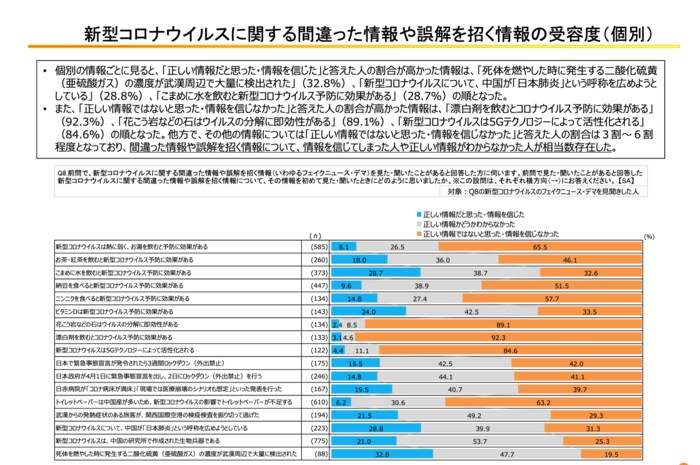

これら17例のうち、1つでも「正しい情報だと思った・情報を信じた」人の割合は28.8%。

「正しい情報だと思った・情報を信じた」あるいは「正しい情報かどうかわからなかった」と答えた人で見ると、割合は76.7%。多くの人がコロナに関する情報の真偽が判断できなかったという傾向が見られたのだ。

そして、これらの情報を正しいと信じた人の割合は、若い人に高い傾向があった。

では17例のうち、多くの人が信じたものはどんなものだったのか?

一番多かったのが「死体を燃やした時に発生する二酸化硫⻩ (亜硫酸ガス)の濃度が武漢周辺で大量に検出された」(32.8%)、続いて「新型コロナウイルスについて、中国が『日本肺炎』という呼称を広めようと している」(28.8%)、「こまめに水を飲むと新型コロナウイルス予防に効果がある」(28.7%)の順となった。

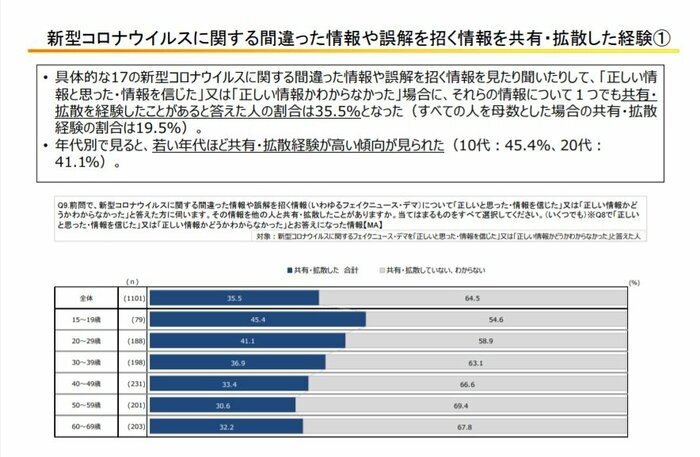

若い年代ほど共有・拡散経験が⾼い傾向

一方、「正しい情報と思った・情報を信じた」または「正しい情報かわからなかった」場合に、それらの誤った情報を拡散した人はどれほどいたのだろうか?

1つでも共有・拡散を経験したことがあると答えた⼈の割合は35.5%で、およそ3人に1人が経験していた。

年代別で⾒ると、10代は45.4%、20代は41.1%、30代以降はいずれも30%台で、若い年代ほど共有・拡散経験が⾼い傾向が⾒られる。

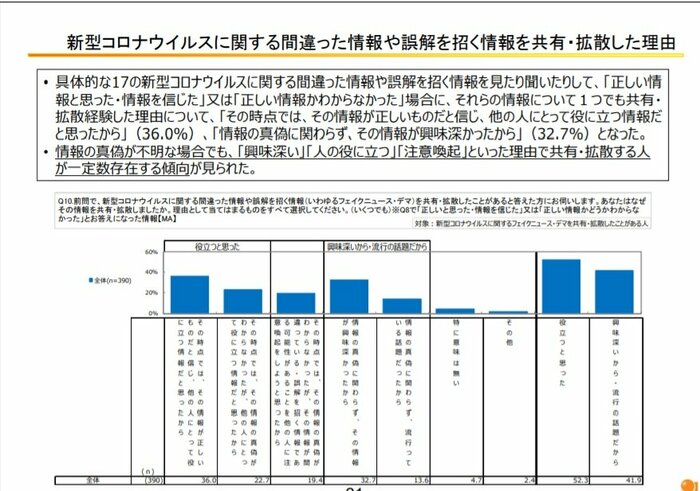

拡散・共有した理由については「その時点では、その情報が正しいものだと信じ、他の⼈にとって役に⽴つ情報だと思ったから」(36.0%)、「情報の真偽に関わらず、その情報が興味深かったから」(32.7%)となった。

情報の真偽が不明な場合でも、「興味深い」「⼈の役に⽴つ」「注意喚起」といった理由で

共有・拡散する⼈が⼀定数存在する傾向が⾒られたという。

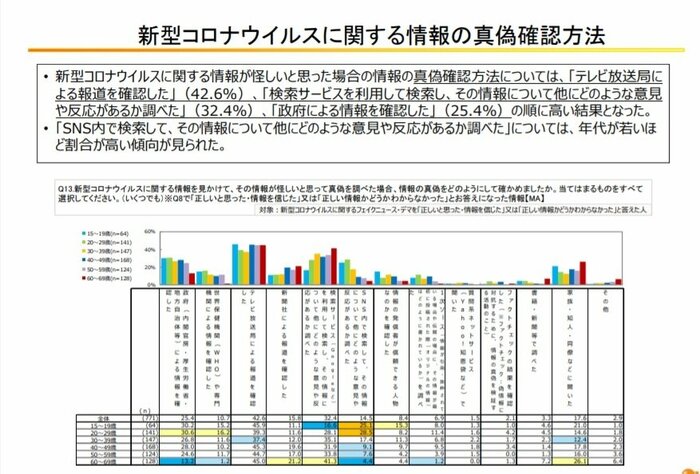

では、間違った情報や誤解を招く情報を見聞きした時、どれだけの人が真偽を確認しようとしたのか?

真偽を確認した経験については、「真偽を調べることが多かった」が30.5%、一方で「真偽を調べない方が多かった」が49.1%となった。

「真偽の確認について、どんな方法を使ったか?」については、「テレビ放送局による報道を確認した」が42.6%がトップ、続いて「検索サービスを利⽤して検索し、その情報について他にどのような意⾒や反応があるか調べた」(32.4%)「政府による情報を確認した」(25.4%)の順となった。

若い年代へのリテラシー向上の取り組みが必要

ここまで調査結果を見てきたが、この結果からどんなことが見えてきたのか? 総務省はこのように分析している。

・政府による新型コロナウイルスに関する情報発信は、信頼度は高いものの利用度が低いことから、情報配信方法を工夫することにより利用度を高める必要がある。

・SNSは、新型コロナウイルスに関する情報流通全般の対応についての評価が低いことから、信頼度を高める工夫や、透明性を高める工夫、ファクトチェック結果を届ける工夫などを行っていくことが期待される。

・若い年代ほど間違った情報や誤解を招く情報を信じてしまった割合や拡散してしまった割合が高くなる傾向が見られたことから、特に若い年代に対してリテラシー向上の取組を充実させていくことが必要である。

日本全体での新型コロナウイルスの感染拡大は落ち着きつつあるものの、東京都での感染者はここ数日、50人以上が続いている。

そうした中で、第2波、第3波の到来に備えるためにも、今回の調査結果を参考に、ネットリテラシー向上のための取り組みが必要なのかもしれない。

【関連記事】

“トイレットペーパーの品薄”デマが現実に…そこには「予言の自己成就」という人間心理があった

「自宅のペットから拡散する?」新型コロナウイルスの“不確かな情報”10項目にWHOが回答