9年間の義務教育を1つの学校で過ごす「義務教育学校」が北海道で増えている。

子供たちの学び場の新しいカタチ

当別町に暮らす丹治和仁さんは、家族4人で自然の多い環境を求めて江別市から2022年5月に移住した。

丹治さんが暮らすのは、町営住宅COCOTTO。

教員向けの住宅を子育て世帯向けにリノベーション。68平米・3LDKの室内は道産木材をふんだんに使うことでぬくもりを感じさせる空間に変わった。

同じ賃貸住宅に住む子供たちも同年代が多くいる。

移住先を決めたきっかけには、子供たちへの教育もあった。

「田舎のほうに行くと古い学校があるイメージが自分たちはネックだった。当別町は去年完成してすごく中もキレイだった。こういった環境で子供たちも明るく育ってくれるのは魅力の一つ」(丹治さん)

丹治さんの家の隣に2022年できたばかりの学校「とうべつ学園」。

この学校はこれまでにない学校として現在注目を浴びている。

1年生から9年生まであるとうべつ学園とは、いったいどういったものなのか?

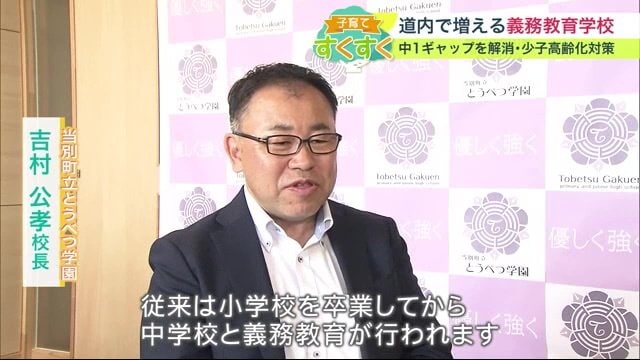

「従来は小学校を卒業してから中学校と義務教育が行われます。小学校と中学校を合わせた義務教育。9年間をつかさどる義務教育学校になります」(当別町立とうべつ学園・吉村公孝校長)

(Q:メリットは?)

「小学校から中学校への行く際の段差。一般的には“中1ギャップ”という、学習の仕方が変わるとか、先生とのかかわり方が変わるとか。生活の変化が義務教育学校になることで滑らかになると思う」(吉村公孝校長)

“中1ギャップ”を解消

中1ギャップとは、小学校から中学校へと環境が変わったことになじめずに、不登校やいじめなどの問題が出てくることだ。

授業ごとに先生が変わることや定期テストのための予習復習、部活動の上下関係や新しい人間関係になじめないなどがあてはまる。

とうべつ学園では、1年生から9年生までを一貫教育することで中1ギャップを解消できるとされている。

実際に今年中学校1年生の年になった7年生に話を聞いた。

(Q中学生になった実感は?)

「特にないんですけど服装が変わったなと思いました」(荒百香さん)

「教室も横にずれただけで先生も知った人が多いので、実感がない」(東方航也さん)

中1ギャップを感じることがないとうべつ学園の取り組みには、9年間での教育の違いがあるという。

これまでの義務教育では、小学校の6年間と中学校の3年間で分けられていた。

しかし、とうべつ学園では4年生までを基礎期、5年生から7年生までを充実期、8・9年生を発展期と分けて考えている。

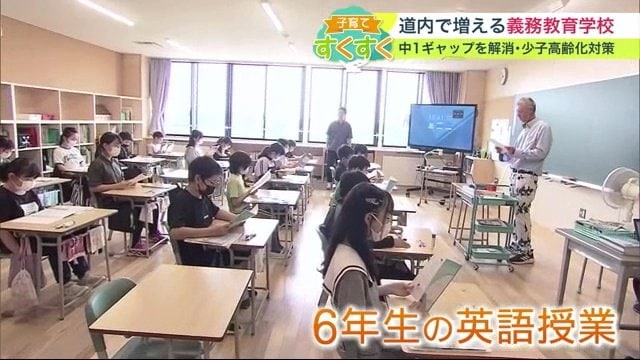

実際に6年生の授業風景にとうべつ学園ならではの光景が広がっていた。

6年生に英語を教えている先生は、普段は中学生を教えている先生だ。

とうべつ学園では英語や理科、音楽などは、5年生から中学校の先生が担当していた。

「5年生の時から中学校の先生に教えてもらうことで、自然と後期課程(中学校)に迎えるのをみていて感じます」(6年生の担任)

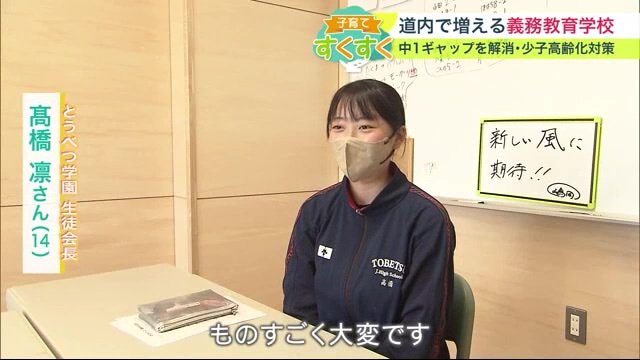

全校生徒 約500人をまとめる生徒会。6歳から15歳までがともに一つの行動をとるのは、これまでと違った難しさを感じているという。

「ものすごく大変。何においても大変で、コロナ禍もなくなったので集会が多くなってきたので、1年生から9年生まで体育館に集まる。最初に整列させたり大変。私の場合は小さい子と一緒に下校したりするけど、そういうときに出てくる話もアンパンマンとかトーマスとかになるので、家に帰ってそういうのを調べたりする」(とうべつ学園生徒会長・髙橋凛さん(14))

9年間を共にするとうべつ学園では、低学年に対して先輩ではなく家族として接することを意識しているという。

「みんなからみたらお姉さんなので。自分も2歳下の妹がいるから妹と一緒にいる感覚でもあり。家族みたいな接し方ができるので楽しい」(髙橋凛さん)

“義務教育学校”設置の背景

こうした義務教育学校は北海道では年々増えており、今では20校になった。設置された背景には、人口減少という問題があった。

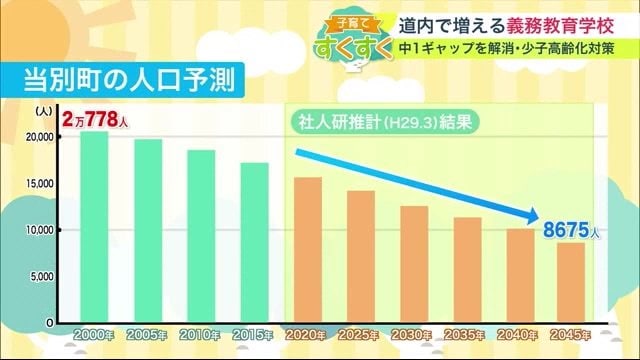

「30代40代の女性がもっと減っていって、人口1万人を切ると予想がされていて。町として存続できなくなる」(当別町・後藤正洋町長)

少子高齢化が進む当別町では2045年には、ピーク時の半分以下にまで人口が減少することが予想されている。

当別町では、義務教育学校があることが若い世代へのアピール材料になると考えている。

とうべつ学園が出来てから、周辺の住宅街では新築の家が徐々に増加。子供の出生数も年々上がってきているのだ。

当別町の町長は町の人口増加に期待を寄せている。

「今年あるいは来年、今の勢いが続けば人口増に転じることも現実味を帯びてきた」(後藤正洋町長)

9年間を共に暮らすことで町への思いを育むことも。新たな学びの場がもたらす未来が注目されている。

(北海道文化放送)