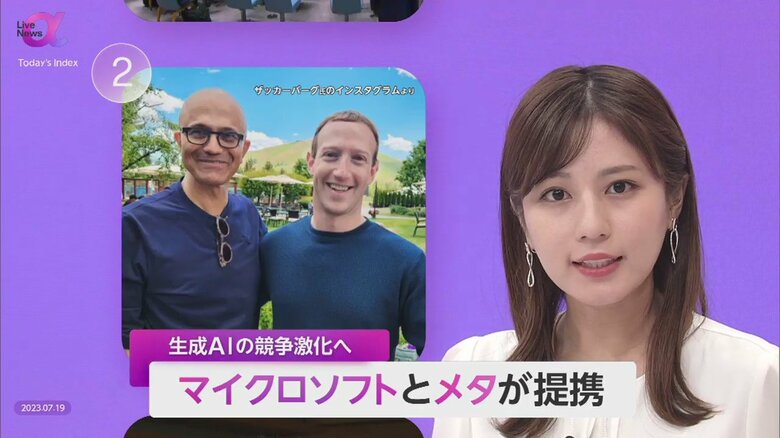

アメリカのマイクロソフトとメタが、生成AIで提携を発表した。

18日、マイクロソフトのナデラCEOは、IT大手メタの開発する生成AIの技術基盤を、クラウドサービスの利用者などに、無料で提供すると発表した。

メタは、これまで研究目的に限ってAI技術を提供していたが、今回ビジネスでも使えるよう無償で開放することで、先行するチャットGPTを開発したオープンAIやグーグルなどと差をつけ、優位に立ちたい考えだ。

メタのザッカーバーグCEOは、「研究者や企業は、私たちの次世代大規模言語モデルを基盤として使い、構築できるようになる」と提携を歓迎している。

規制時のリスクヘッジの可能性も

「Live News α」では、キャスター取締役CROの石倉秀明さんに話を聞いた。

堤 礼実 キャスター:

マイクロソフトとメタの提携、どうご覧になりますか。

キャスター取締役CRO・石倉秀明さん:

マイクロソフトは、チャットGPTを開発しているオープンAI社に投資しており、既に大規模言語処理モデルのGPTで提携している。

その上で、さらにメタと大規模言語処理モデルについて提携する。これは生成AI分野でのサービス開発に本腰を入れるということの証。この提携によって、サービスを強化できるメリットがある。

堤 礼実 キャスター:

そのメリットとは。

キャスター取締役CRO・石倉秀明さん:

マイクロソフトは生成AIを活用して、対話型のAIサービスを提供しようとしているが、いま「対話」、つまり人同士のコミュニケーションが最も行われていて、データが溜まっているのはSNS。

フェイスブックは、メッセンジャーでのやりとり・コメント・コミュニティからECまであるので、GPTにない教師データを持っている可能性も高い。

また、一方のメタ社にとっても、オープンAI社やグーグルに比べて遅れてのスタート。巻き返す意味でも、大量のビジネスユーザーを抱えるマイクロソフトと組んでいくのは、メリットがある。

堤 礼実 キャスター:

互いの強みを活かしながら、課題となっている部分を補うことができるわけですね。

キャスター取締役CRO・石倉秀明さん:

さらに、マイクロソフトにはリスクヘッジでもあるように思う。

マイクロソフトはオープンAI社と提携しているが、先日チャットGPTが生み出す情報の有害性をめぐり、アメリカの連邦取引委員会が調査に入っている。

もしそれにより、何らかしらの規制が入った場合に、マイクロソフト自体も生成AI関連のサービスが止まってしまうなど、不都合が起きる可能性がある。

そうならないためにも、複数の選択肢を持ってサービスを開発していくのは、非常に大人な手段。

個人ユーザーへのサービス提供がカギ

堤 礼実 キャスター:

生成AIをめぐって、さまざまな動きがありますが、勝利するためのポイントはどのあたりに。

キャスター取締役CRO・石倉秀明さん:

生成AIや大規模言語処理モデルに関しては、1カ月あればできることが一気に増え、とんでもないスピードで技術進化してる。

技術力はもちろんだが、その技術を使ってどんなものをユーザーに提供するのかというソフトの勝負になってくるはず。

そうなった時にマイクロソフトは、法人向けサービス中心なこともあり、個人が誰でも使えるような、本当に簡単で使い勝手の良いサービスを作るのが、比較的得意な会社ではないので、その磨き込みをどうやっていくかが本当の課題かも。

堤 礼実 キャスター:

ライバルとなる存在があることで、開発競争は激化してサービス面でも向上が期待できます。大手IT企業は膨大なデータを持っているわけですから、生成AIの進化に期待したいですね。

(「Live News α」7月19日放送分より)