最大震度7を観測した北海道胆振東部地震。

市街地では車が泥で埋まるなど、地震の影響による液状化現象が広範囲で発生している。

厚真町の山の地質「火山灰」は崩れやすい

震度7を観測した北海道・厚真町。

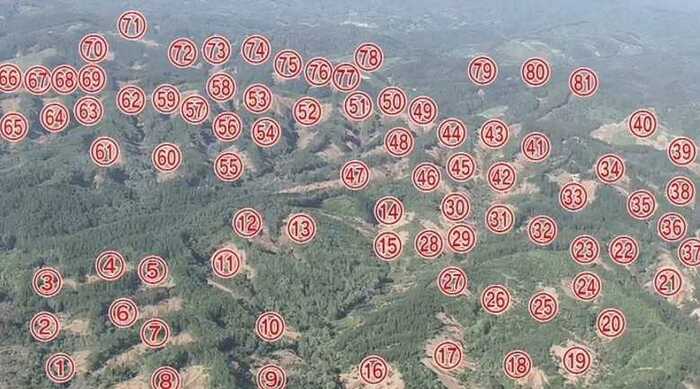

あたり一面の山肌には、まるで爪でひっかいたような跡があり、見渡す限りの山の斜面が崩れ落ち、家屋が飲み込まれている。

映像で確認できるだけでも、80か所以上で土砂崩れが起こっているように見える。

地震前には緑一面の山間に住宅が点在しているが、地震後は斜面から滑り落ちた土砂となぎ倒された木々が家々を押しつぶすように飲み込んでいた。

なぜ、これほどの規模で土砂崩れが起きたのか。

地質に詳しい東京大学名誉教授の太田猛彦氏は「これほど広範囲にたくさんの山崩れが地震で起こったというのは、あまり見たことがありません。山が崩れたところを見ても、大きな岩はまったく見えない。火山性の堆積物の山ではないかと。火山灰になると粒が細かいので、非常に崩れやすくなります」と話した。

厚真町の山の地質は粒の細かい火山灰が多く、他の土地より崩れやすいという。

また太田氏は「谷がたくさん網の目のように入っている。そういう谷の両側の斜面は急斜面になっているので、そういった場所がみんな崩れてしまう」と指摘した。

地震直前の1週間前の厚真町では、約30ミリの雨が降り地盤がゆるんでいた可能性があり、被害拡大につながった可能性があると太田氏はいう。

「北海道は2つの島が1つになって、境界に大きな力」説

これまでの北海道で起きた地震の震源地は海が多かったが、今回は内陸部で発生している。

直下型の地震となったことも被害を拡大した大きな要因だという。

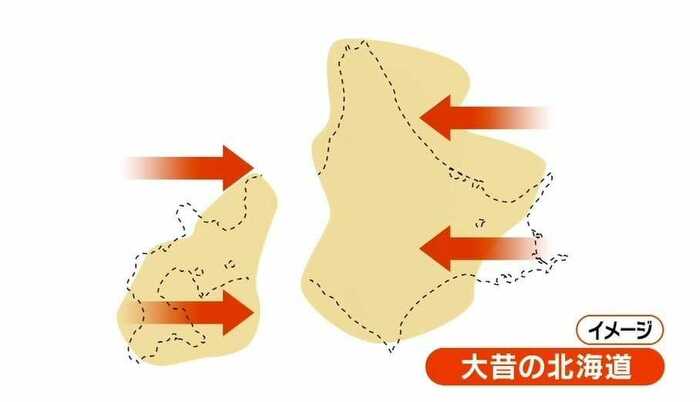

建築研究所・特別客員研究員の都司嘉宣氏は「もともと北海道は2つの島が東西からくっついて、今でも石狩平野のところで東西圧縮されるような力が働き続けている」と話す。

都司氏によると、北海道は2つの島が衝突して1つになったという説があり、その境界は今も大きな力が加わっている可能性を指摘した。

そのため、今後も大きな地震への警戒が必要だという。

液状化した清田区は、比較的地盤が弱い土地

そして、液状化による甚大な被害が出た札幌市清田区。

街の至るところで液状化現象が発生し、地面が陥没したため、傾いた家が多くみられる。

地震発生前にまっすぐ伸びていた道は、すっかり泥に覆われ、亀裂も走りでこぼこの状態に、吹き出てきた泥に車も埋まり、足を取られてしまう人もいた。

なぜこのエリアで大規模な液状化が起きたのか。

清田区はかつて沢が散在する湿地帯に火山灰を盛り土した住宅地で、比較的地盤が弱い土地だったという。

2003年に起きた十勝沖地震の際に、札幌市清田区では道路がへこみ、電信柱は傾き、塀にもひび割れが起きるなどの液状化が発生。

都司氏は「清田区は液状化が起きやすい。地面が柔かいため、行政が指導して新しく住める土地を探し、そこを開発するということが必要だろうと思います」と話した。

(「めざましテレビ」9月7日放送分より)