1948年6月28日、戦後3番目に多い死者が出た福井地震が発生した。75年がたち記憶が風化する中、福井テレビでは写真や記録、体験者の証言を伝える。今回は福井地方気象台に残る生々しい記録から、今に生きる教訓を考える。

「震度7」が新たに設けられる

1948年6月28日午後4時過ぎ、現在の坂井市丸岡町を震源とした福井地震が発生した。死者は3,769人で、2011年の東日本大震災、1995年の阪神・淡路大震災に次ぐ、戦後3番目の多さだった。当時の最大震度は6で、この地震を契機に指標が見直され、震度7が新たに設けられた。

1945年の敗戦から丸3年が経ち、戦後復興に向かっていた最中の未曽有の地震。福井市では住宅の8割が全壊した。

吉田圭吾アナウンサー:

福井市・下馬中央公園に展示されている電車は、75年前の福井地震で破壊された電車です。ただ内部は改修されたため、被害の爪痕を感じることはほとんどできません

地震発生時、当時の福井駅前を走っていた車両で「震災電車」と呼ばれている。毎年この時期、「福井鉄道161保存会」が、記憶の風化を防ごうと公開している。

体験記に残る生々しい記録

福井地震の揺れとはどの程度だったのだろうか。向かったのは当時の記録が残る福井地方気象台。地震や津波の専門家として32年勤務する上田義浩さんに話を聞いた。

福井地方気象台 上田義浩さん:

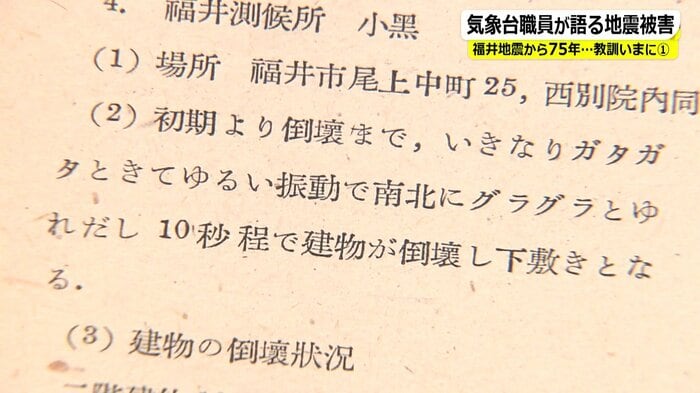

測候所(現在の福井地方気象台)が倒壊したが、その時の職員の体験記が残っている

体験記には「初期より倒壊まで。いきなりガタガタときて、緩い振動が来て、南北にグラグラと揺れだし、10秒程度で建物が倒壊、下敷きとなる」と生々しい記述が続く。そして「我々の地震の概念とはかけ離れたもの」と、専門家から見た率直な気持ちを吐露している。

体験記以外にも地震直後の写真が多数残っていた。福井市の足羽山は大規模に崩れ、4メートルを超える継体天皇の石像は真っ二つに割れていたことが分かる。

福井地震は内陸部の浅い場所で発生しており、福井平野東緑断層帯という活断層が動いたことが原因だった。上田さんは今もこの活断層が地震を起こしていると注意を呼びかけている。

福井地方気象台 上田義浩さん:

福井では3年前の2020年9月にもマグニチュード5.0、最大震度5弱を観測した。今でも活動が続いていることが分かっている。福井県内にはたくさんの活断層があるので、今後も県内は内陸の活断層による地震について注意が必要

福井地震で得た教訓

上田さんは福井・鯖江市の出身で、祖父は福井地震を生き延びた。地震後に生活が一変したという話を何度も聞かされ、それを教訓に防災の大切さを訴えている。

福井地方気象台 上田義浩さん:

地震直後、農業をしていた祖父は被災者から芋の茎など、普段捨てるものまで求められた。福井地震から75年、改めて地震は怖いものと認識し、日頃の備えを大切にしてほしいと思っている

(福井テレビ)