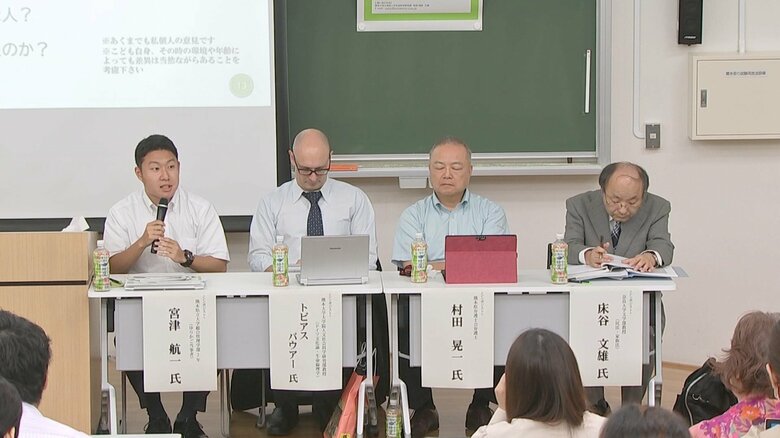

子どもの「出自を知る権利」をテーマにしたシンポジウムが6月17日、熊本大学で行われた。「こうのとりのゆりかご」や「内密出産」をめぐって、子どもが自らの生い立ち・出自を知る時期はいつが適切なのかなど、活発な議論が交わされた。

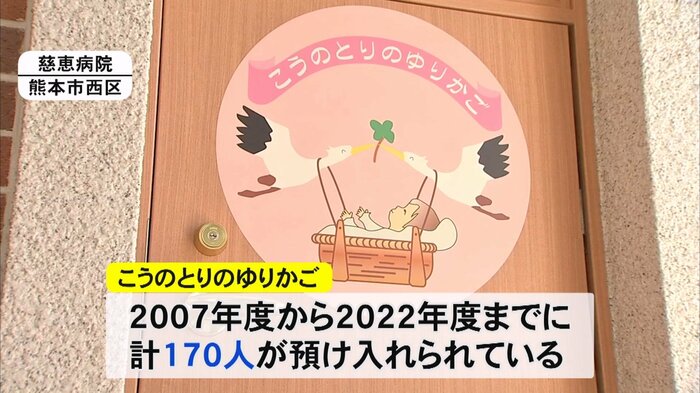

慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」

親が育てられない赤ちゃんを匿名でも預かる、熊本市の慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」は、2022年度までの16年間で170人が預け入れられている。

また、同じく慈恵病院が取り組んでいる、母親が病院の担当者にのみ身元を明かし出産する「内密出産」は2021年以降、9例が明らかになっている。

熊本大学が17日に開いたシンポジウムには大学の研究者や弁護士、それに「ゆりかご」に預け入れられた当事者で現在大学生の宮津航一さんが登壇した。

「出自を知る権利」がテーマ

会場には学生を中心に、行政の関係者や市民など100人近くが集まった。

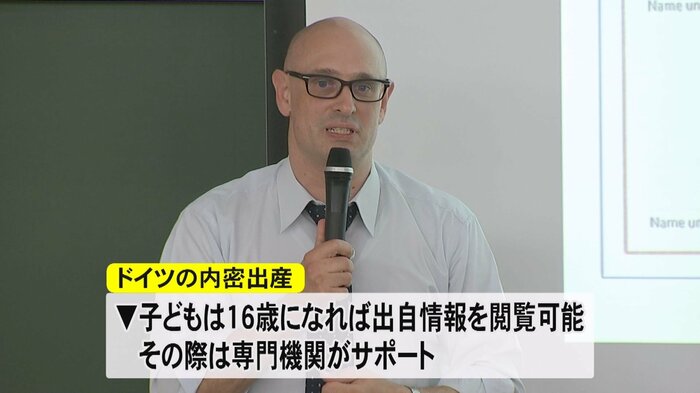

熊本大学大学院のトビアス・バウアー教授は「内密出産」が法制化されているドイツの現状について、「出産費用は全て国が負担、子どもの出自情報は国が保管している。子どもは16歳になれば情報を閲覧することができ、その際には養子縁組あっせん機関がサポートしている」と報告した。

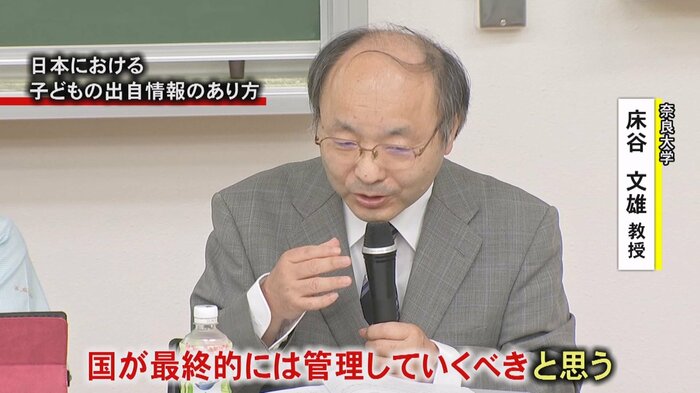

日本における情報管理のあり方について、奈良大学の床谷文雄教授はこう述べた。

奈良大学 床谷文雄教授:

人が変わっても組織が変わっても、変わらないのは国ですので国が最終的には管理していくべきと思う。ただ、自分がどういうふうに生まれてきたのか、個別に知りたい場合のためには、その時の情報を関わった医療機関や福祉サービス機関などが把握しておく必要があると思う

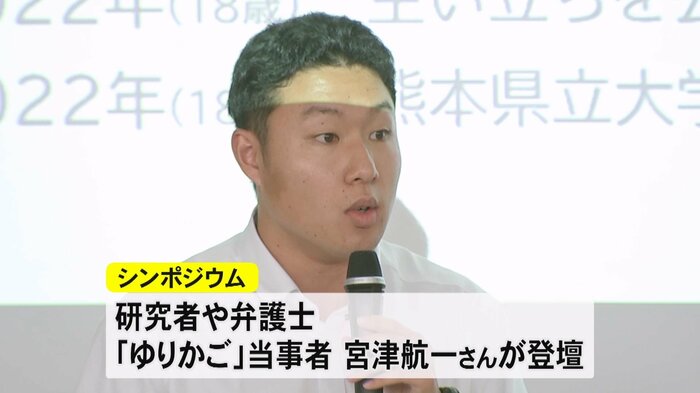

「ゆりかご」に預けられた当事者も

また管理される情報を子どもが開示できる時期について、当事者の宮津さんはこのように述べた。

「ゆりかご」当事者・宮津航一さん:

16歳とか言われてますけど、私はもう少しそれよりも早い、例えば小学校から中学校に上がるタイミングくらいでもいいのではと思っている。僕の次くらいの子どもたちはちょうど今思春期で、高校生、中学生なんですけど、養親さんが「告知が思春期になってできない」と

「ゆりかご」当事者・宮津航一さん:

(子どもにとっては)衝撃があるし「今まで自分が思っていたのは何だったのか」と。傷も大きいのではないかと思っているので、僕はできるだけ早めに告知をすべきと思っているし、告知は子どものためだけでなく養親のためでもある。一番悩んでいるのは養親自身です

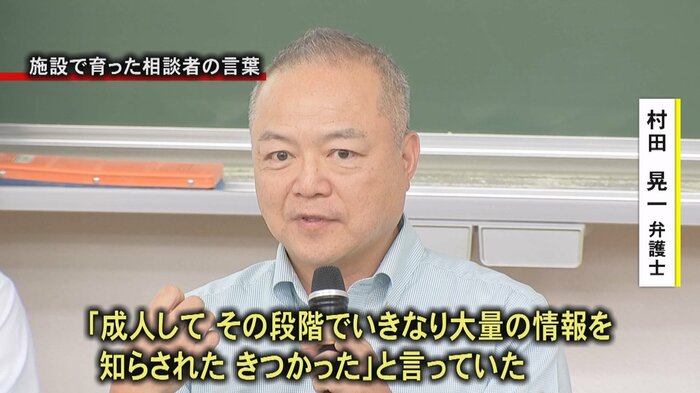

村田晃一弁護士は、施設で育った相談者の言葉を伝えた。

村田晃一弁護士:

「成人してその段階でいきなり大量の情報を知らされた。これはきつかった」と言っていた。「もっと早い段階から、少しずつ少しずつ教えてもらいたかった」とこの人は言っていた

宮津さん「まずは自分事として考えて」

会場では学生からこんな声もあがった。

学生:

第三者の私が何か問題を解決できることがあるのかなと思ったのでお聞きしたい

「ゆりかご」当事者・宮津航一さん:

私も生い立ちを公表するときに、社会が受け入れてくれるだろうか、社会が理解してくれるだろうかというものがあったので、もしかしたら皆さんの周りに「ゆりかご」に預けられた子どもがいるかもしれないし、家庭で暮らすことができない子どもたちがいるかもしれないので、まずは自分事として。そして、そういう子どもたちが伸び伸びと暮らせるような社会の雰囲気、それによって子どもたちも生きやすく、発信しやすい社会になっていくのではないかと思っている

それぞれの立場から活発な意見が出されたシンポジウムとなった。

(テレビ熊本)