思ってもいないタイミングで「昇進」の話が飛び込んでくることもあるかもしれない。

もし、断ってしまったらどうなるのだろうか。

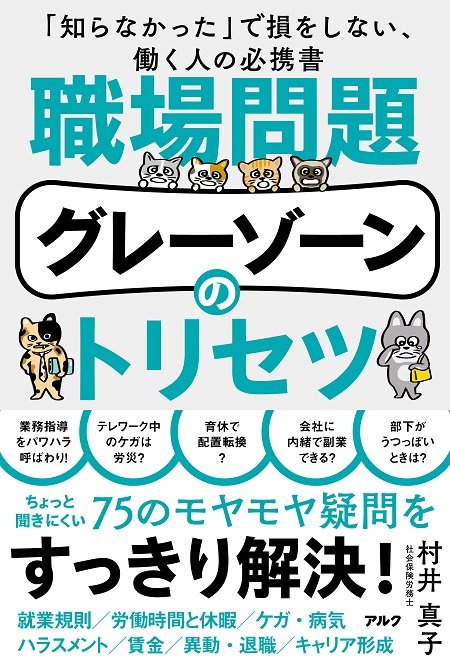

社会保険労務士でキャリアコンサルタント・村井真子さんの著書『「知らなかった」で損をしない、働く人の必携書「職場問題グレーゾーンのトリセツ』(アルク)から一部抜粋・再編集して紹介する。

本書で取り上げている事例は実際に相談されたものがベースとなっている。

昇進が前提な職種な場合も

「思いがけず昇進を打診され、戸惑っています。断ったらペナルティはありますか?」

まず言えることは、就業規則上、規定があれば懲戒処分を受ける可能性があるということです。

会社には自社の人事について一定の裁量権が認められています。ジョブローテーションを行う会社はこの権利に基づいて人事計画を持ち、昇進もそれに含みます。

特に総合職は、将来の幹部候補として期待される存在であり、昇進を前提に採用されているともいえます。

しかし、昇進は労働者にとってメリットばかりではありません。

例えば、管理監督者になることで残業代がつかなくなったり、責任範囲が広く重くなり、今までとは異なる能力を要求されることから、昇進を敬遠したいと考える人も増えてきました。

博報堂が「気楽な地位派vs責任ある地位派」でどちらがいいかを調査(博報堂生活総研「生活定点1992-2022」)したところ、「気楽な地位」を選んだ人は84%に上りました。

今後も、昇進に戸惑う人は増えていくと考えられます。

断る場合は内示段階で理由の説明を

しかし、会社は事業の発展のため、労働者に多くのポストを経験させて、活躍の場を広げてほしいと思っています。

見込んだ労働者にはより多くの経験を積ませ、さらに活躍させるため、業務命令として昇進を行うのです。

一般的に、昇進は辞令に先立って内示があります。

就業規則に昇進についての定めがあり、また労働者側も総合職のように昇進することを当然として採用されている場合、労働者には昇進を受ける義務があるといえます。

ただし、育児や介護、健康上の事情によって昇進に懸念があるときは、それを伝えることで会社に配慮させることができます。

それは労働契約法第3条第3項によって「労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする」と定められています。

仮に、保育園の開所スケジュールを理由に土日の勤務ができないときはあらかじめ内示段階で伝えておくべきでしょう。

しかしながら、正当な理由なく打診を断ることは業務命令違反にあたります。就業規則に昇進拒否を理由とした懲戒処分について記載があり、会社が労働者側の都合に応じて調整してもなお受諾しないときは、処分される可能性もあるのです。

村井真子

社会保険労務士、キャリアコンサルタント。家業である総合士業事務所で経験を積み、2014年に愛知県豊橋市にて独立開業。中小企業庁、労働局、年金事務所等での行政協力業務を経験。あいち産業振興機構外部専門家。移住・結婚とキャリアを掛け合わせた労働者のウェルビーイング追求をするとともに、労務に関する原稿執筆、企業研修講師、労務顧問として活動している。