ユニバーサルデザインとはどういうものか知っているだろうか?年齢や性別、障害のあるなしに関わらず、全ての人に共通するデザインの事だ。そのユニバーサルデザインの草創期から研究・開発に携わってきた男性が金沢にいる。ユニバーサルデザインに対する思いを聞く。

「ハサミを使うのも困難な人がいる」という「衝撃」

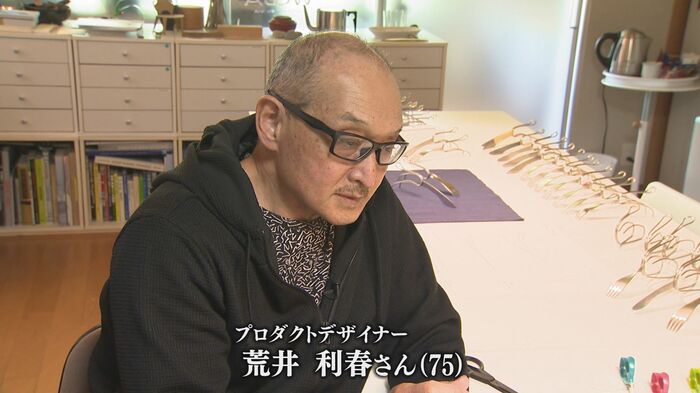

金沢美術工芸大学名誉教授でプロダクトデザイナーの荒井利春(あらいとしはる)さん。荒井さんは、年齢や性別、障害のあるなしに関わらず全ての人に共通するデザイン、いわゆる、「ユニバーサルデザイン」を1980年代から約40年にわたり研究、開発してきた。

プロダクトデザイナー 荒井利春さん:

日本に「ユニバーサルデザイン」っていう言葉はない時代に、ハンディーキャップがある方たちと考えながら、開かれたデザインをすれば、誰にでも使える手軽なデザインが生まれるんじゃないかという事に気がついたわけね。

グッドデザイン賞も受賞したハサミは、荒井さんの代表作だ。

荒井さん:

握力がない人にとっては、ハサミを持つのも難しいわけです。

荒井さんは、握力のない人が難しそうにハサミを使っているのを見て衝撃を受けた。

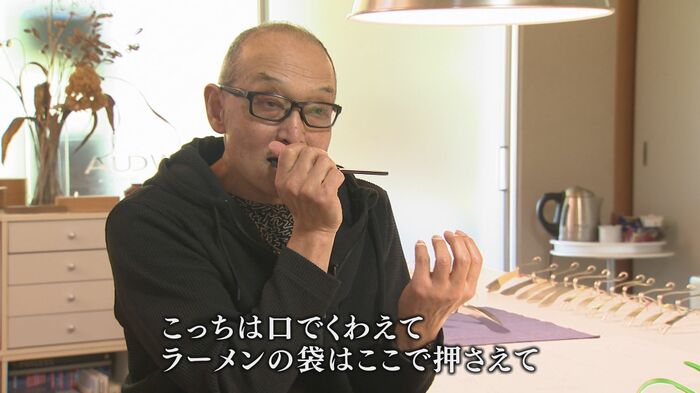

荒井さん:

こっちは口で加えて、ラーメンの袋はこっちで押さえて…。それ見て、ビックリしちゃってね。

「使い手」が見えるデザイナーへ

ものづくりと、絵を描くことが大好きだったと言う荒井さん。大学を卒業後、工業デザイナーとして就職するが、そこで物足りなさを感じたという。

荒井さん:

使い手の顔が見えないのがね、やっぱり。もっと使い手の顔が見えるデザイン活動が出来ないのかと…。

その後、荒井さんは体に障害があるお年寄りや子供たちのために、イスを作る友人の工房に出入りするようになる。そして、「すくいやすい食器と持ちやすいカップ」を開発。グッドデザイン賞を受賞した。

「使い手」と「作り手」の対話がアイデアの原点に

1985年から金沢美術工芸大学で教鞭をとるようになり、10年前に定年を迎えた荒井さん。現在は、金沢市の自宅に工房を構え、ユニバーサルデザインの研究を続けている。

荒井さん:

使い手と作り手の日常的な会話の中から、「これができるんだったら、こんなアイデアがあるんじゃないの?」ていう話が生まれてくる。ユーザー参加型のすごい面白い所でね。

もしかするとそれがユーザー参加型の最高の答えかもしれないね。

(石川テレビ)