職場にいる“嫌な人”との関わりは、避けようがないこともある。

そんな人には正面から戦わずに賢く勝つ方法もあれば、さらに踏み込んでグサッとくる一言で切り返す方法もある。

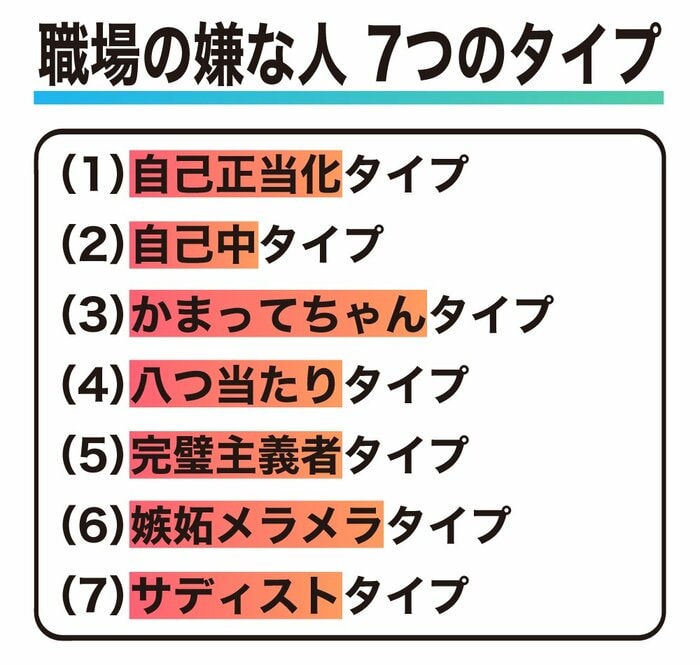

離婚や相続などに加えて、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている弁護士・後藤千絵さんの著書『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)では、あなたの周りにいる“嫌な人”からの心の守り方、言葉の返し方など、実践テクニックを解説。

今回は「グサッとくる一言を切り返す」「やっかいな強者も撃退できる」言葉の護身術を一部抜粋・再編集して紹介する。

質問をしても「自分で考えろ」と言われたり、人格否定ともとれる言葉で侮辱されたり、友達のふりをして悪口を言ってきたり。

理不尽な相手に、好き放題言わせておくのは、もうやめましょう。何も言い返さずに、耐えているだけでは、相手になめられる一方です。

だからといって、こちらから攻撃をしかけて、相手にダメージを与えるようなことはしません。あくまで賢く冷静に切り返して、相手をチクリとけん制するのです。

これは一見、防御をしているだけのように見えて、じつは相手の心に働きかけて、行動を見直させる効果があります。

紹介する言葉の護身術はあくまで一例なので、自分なりに応用をして、使ってみてください。

上司や先輩から「自分で考えろ」と言われたら

転職、転勤、違う部署に異動など4月は環境が変わるタイミングです。新たな職場環境になじめるかどうか、不安な気持ちになりますよね。

職場のルールや仕事内容について、親切に教えてくれる同僚や先輩がいてくれたら、とても心強いのですが、質問をしても同僚や先輩がまともに答えてくれなかったとしたら、どうでしょう。

「この職場でやっていけるのかな」と悩んでしまうのではないでしょうか。

当然、業務にも支障が生じるはずです。もし、新しい職場の同僚や先輩が、質問をしてもまともに答えてくれないような意地悪な人だったら、どうすればいいでしょうか。

【実例】

転勤初日から先輩の嫌がらせにあった30歳のPさん。

先輩Rさんは、上司からPさんのフォローをするように指示されましたが、なぜか協力をしようとはしませんでした。

Pさんの何が気に入らないのか、引き継ぎ案件の質問に行っても、「人に質問する前に、まず自分でよく考えてみろよ。質問するのはそれからだ」と、むげもなく返されてしまいました。

仕事にならないので、しばらくして再度質問に行ったところ、「何度も同じことを言わせるな!」と、取りつく島もありません。

一度も教えてもらっていないのに、何度も同じことを言わせるなと言われても…と、Pさんは困り果ててしまいました。

Rさんの嫌がらせがこれ以上エスカレートしないようにするためには、Pさんはどう対処すればいいでしょうか。

Rさんは「自分の思い通りにしたい」という典型的なモラハラタイプです。

この「自己中」タイプは、得てして他人の弱い立場につけこみ、精神的に追い詰めて、自分の優位性を示そうとする傾向があります。

Rさんのようなタイプには、「ちゃんと引き継ぎしてくださいよ!」などと正論を言ってもムダです。

「仕事というのは自分で責任を持ってやるものだ。他人を頼りにしてはダメだぞ」などと煙に巻かれてしまい、話にならないことが多い。かといって、RさんはPさんの先輩なので、あからさまに反抗的な態度を取ることもできません。

こういうケースでは「やんわりとオウム返し」という方法が効果的です。

オウム返しの質問で相手の不明瞭さを指摘

オウム返しのポイントは「相手の言葉をそのまま使って質問」「相手の言葉の不明瞭なところを見つけて指摘」の2つ。

ただ、上司や先輩に使う時は注意が必要です。相手を責めるような言い方をすると、相手の怒りを買って猛反撃を食らう可能性があるからです。

相手を責め立てるのではなく、むしろ、オブラートに包んで「やんわり」と質問をしたり、不明瞭なところを指摘するようにすると効果的です。

Pさんの例でいうと、「質問する前に自分でよく考えてみろ。質問するのはそれからだ」と言われたら、「自分なりに考えてみたのですが、よくわからなかったので聞いているんです。どうか教えていただけないでしょうか」と、相手の言葉をきちんと受け止めたうえで、丁寧な口調でこちらの言い分を言ってみるのです。

ポイントは、あくまで低姿勢でやんわりと言うこと。

それでも相手から「何度も同じことを言わせるな!」と言われたら、「すみません、何度も言ってもらわないとわからなくて」「あれ?今回何度目でしたっけ?」などと、さりげなく嫌味を言ってみてもいいでしょう。

相手は「ムッ」とするかもしれませんが、「言いなりにはならない」ということを暗に伝えることが重要です。

さらにRさんは、「みんながそうしているんだ、だからそうしてくれ」「普通はそうするから、同じようにやってくれ」などと、理由も示さずに自分の考えを押しつけたり、「みんなが」「普通は」などと同調圧力をかけてくることがよくありました。

言葉の圧力には、「みんなって、何人くらいですか?」「普通って、何を基準にされていますか?」と、Rさんの言葉尻をとらえて、オウム返しに質問をすることが効きます。

実際、Pさんがそのように質問をし続けたところ、Rさんは嫌気がさしたのか、しだいにPさんを避けるようになったといいます。

その後は、足を引っ張ることもなくなったそうです。

相手の言葉を繰り返す「オウム返し」は、「聞く技術」として紹介されることが多いのですが、言葉の護身術としてもかなり効果的です。

相手の言葉をそのまま繰り返すという方法を応用して、「相手の言葉にヒントを得て言い返す」という実戦テクニック。相手の言葉をそのまま繰り返すだけでなく、相手の言葉をヒントにして話をふくらませたうえで、チクリとけん制してみてください。

「みんなが」「普通は」などのキーワードに着目し、「みんなとは?」「普通とは?」とオウム返しでしつこく追及するのです。

相手の言葉にヒントを見つければ、バリエーションは無数に広がります。

これは、じつは弁護士が証人尋問の時に使う技術でもあります。やんわりとオウム返しを続けていけば、嫌な上司や先輩でも、そのうち音を上げるでしょう。

理由もなくダメ出しされたら…?

次は、一癖も二癖もあるやっかいな相手から自分を守るための「言葉の護身術」を紹介します。

基本スタンスはこれまでと一緒で、「相手から自分を守る」ための防御テクニックです。こちらから積極的に喧嘩をしかけたり、相手を傷つけたりすることが目的ではありません。

とはいえ、理由も言わずにダメ出しをしたり、人前で侮辱をして恥をかかせようとしたりするなど、無神経な相手には時には強烈な切り返しも必要です。

ぜひ、自分のものにして、やっかいな相手から上手に自分を守ってください。

あなたはもし、理由を説明されないままダメ出しされたら、どうしますか。

どの職場にも指導をするふりをして、嫌味を言ったり、嫌がらせをしたりする嫌な上司はいるでしょう。

何が悪いのか理由をきちんと説明もせずに叱ったり、何度もダメ出しをしてやり直しをさせたり。

要するに彼らは、指導という名のもとに、部下にきつく当たって、反応を見ながら楽しんでいるのです。

表面上は、上司による指導なのか、嫌がらせなのかの区別がわかりづらいため、職場で問題が発覚するまでに時間がかかるケースも少なくありません。

【実例】

Gさんは、課の先輩であるHさんの指導方法に悩んでいました。HさんはGさんの5年先輩であり、Gさんを教育する立場にあります。

ところがHさんは、いつも一方的に、「君の報告書、何あれ?全然使えない」「もう少しうまくまとめてもらわないと、こっちが困るよ」と言うだけで、何が悪いのかを具体的に指摘しようとしません。

理由が皆目わからず、訂正のしようもないため、Gさんは困惑するばかりです。

何が悪いのか理由を示すことなく、一方的に相手を責めるだけの上司は意外なほど多いです。

Hさんは、自分の思い通りにしたいという典型的な「自己中」タイプ。

部下を支配したいという願望も強く、「とにかくダメ」と一方的に批判することで、自分の優位性を主張しようとする「完璧主義者」タイプの傾向もあります。

このタイプは、抽象的かつ感情的な指摘を繰り返すだけで、相手を指導する気もなければ、能力を伸ばそうという気もありません。

Gさんは悩んだ末に、Hさんの理不尽な指摘に対し、「具体的な指示をしてもらえないか」とお願いをすることにしました。

相手の曖昧さを指摘して“批判”してみる

「全然使えない」「これはダメ」といったダメ出しに対し、「ご指摘はごもっともです」と肯定したうえで、「具体的にどの部分が使えないと思われたのでしょうか」「なぜダメなのか、具体的に理由を教えていただけませんか」と、お願いをしたのです。

この方法は、覚えておくといろいろなケースで応用できるため便利です。

相手に「具体的に指示をしてもらえないか」とお願いをすることで、相手の指摘の曖昧さを「暗に批判する」高度なテクニックです。

言われた相手は、何が悪いのかきちんと理由を説明する必要に迫られます。それができなければ、感情的に嫌がらせをしていたことが明るみになってしまうのです。

表面上は、上司の指示に熱心に耳を傾け、何とか上司の要望に応えようとする真面目な部下のように見えるため、相手に効率的に反論することができます。

案の定Hさんは口ごもり、「そんなこと、自分で考えろ!」と言うだけでGさんの質問にまともに回答することはできませんでした。

課の中でも、Hさんが感情的になってGさんを責めていることが徐々に明らかになり、Hさんに対する信頼は失われ、Gさんの指導係は別の先輩に替えられたということです。

「具体的に何が」「具体的にどの部分が」と「特定」をうながす指摘は、法曹界では頻繁に使われます。

具体的な主張をすることがいかに大切かがおわかりいただけるでしょう。

職場の嫌な人への対策は、あなたの心や私生活を守ることにも繋がります。相手と正面からぶつかるのではなく、相手の攻撃を「かわす、受け流す、時に利用する」ことが大切です。言葉の護身術を身につけて、人間関係の悩みを解消してください。

イラスト=さいとうひさし