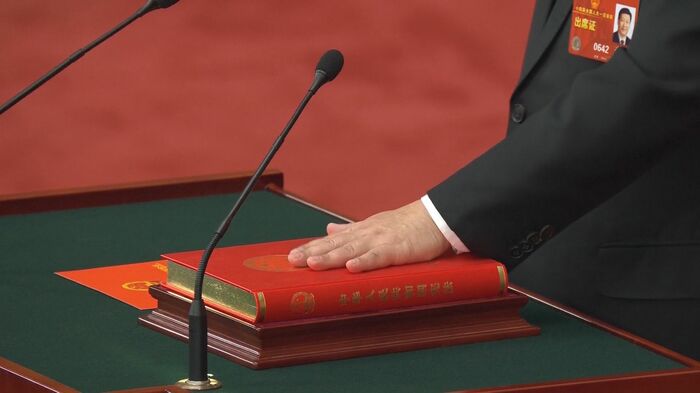

3月13日に閉幕した中国の全人代(全国人民代表大会)で、習近平国家主席は異例の3期目の体制をスタートさせた。アメリカとの対立が続く中、コロナ禍などで低迷した経済の回復を最優先に政権運営にあたる。

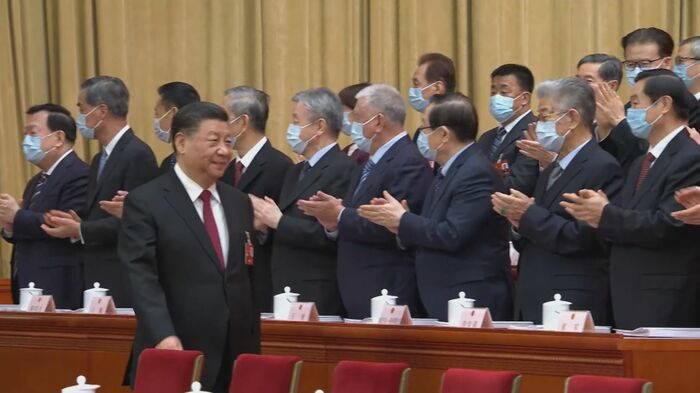

象徴的だったのが習主席と新たに首相に選ばれた李強氏だ。議場内で笑顔を交えて話す2人の姿にその関係の近さがうかがえた。

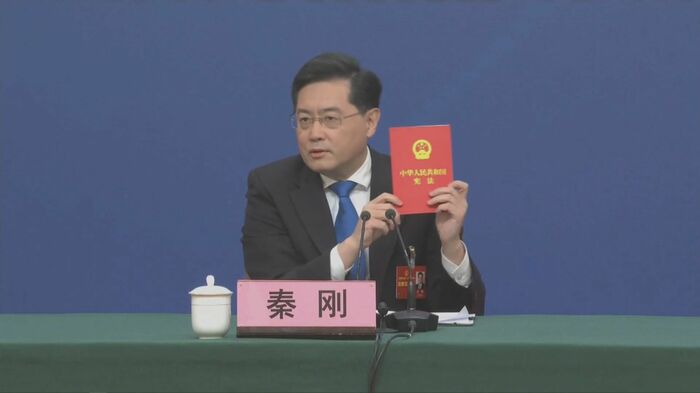

その習主席や李強氏、海外メディアの前で初の記者会見に臨んだ秦剛外相などの発言から中国の実態と今後を占う。

揺れ動く“強国”と“安定”

秦外相は気球撃墜に端を発したアメリカとの対立について「回避できる外交危機を作り出した」「中国に対する認識、位置づけは著しく偏っている」とアメリカを強く批判した。気球は不可抗力で入り込んでしまった偶発の事故だとする従来の主張だ。

ただ一方で、アメリカとの関係改善についても言及した。

「習主席は、両国がこの関係を適切に処理できるかは、世界の命運にかかわると指摘している」

「中国は習主席が言う互いの尊重、平和共存、ウィンウィンの原則に基づき、中米関係の安定的な発展に尽力する」

最高指導者の習主席の名前を出すところに、秦外相の思いの強さが見える。

正反対に見える2つの主張は、どちらも中国の本音だろう。前者は「強い中国」を目指す習主席の方針にあるとみられる。アメリカに負けない「強い中国」は国民の支持を高め、共産党統治の正当性を内外に示す狙いがある。実際に、習主席は閉幕式で行った約15分の演説の中で「強国」という言葉を9回使った。軍の会議でも「世界一流の軍隊の建設を加速すべきだ」と語ったほか、2023年の国防費は2022年よりも7.2%多いおよそ30兆円にのぼり、軍事大国への道を進んでいる。

後者はコロナ禍で落ち込んだ経済の回復を意識したものとみられる。アメリカとの関係を安定させることが中国国内の安定と経済の回復にも繋がるという考えだ。新首相の李強氏は記者会見で「アメリカとは協力できる。協力すべきだ。アメリカと協力できる分野は広い」と語り、アメリカとの関係改善に期待を示した。

つまり今の中国には、将来的にはアメリカに負けない強い国を目指しつつ、当面は経済優先で安定を志向する2つの本音があるとみられる。中国は強気の姿勢を全面に打ち出す「戦狼外交」が知られているが、国内向けには「戦狼」を見せつつ、実態としては各国との融和に進める「微笑みモード」が多くみられるようだ。

カギを握る経済運営

ただ、3年に及ぶコロナ禍で低迷した経済の回復は決して容易ではない。中国は世界の中の大きな市場でありながら、様々なリスクも指摘されているからだ。

ひとつは中国経済そのもののリスクだ。人口減少、高い失業率、地方財政の悪化、不動産市場の低迷などは深刻だ。軍事大国化、台湾問題などに見られる安全保障上のリスクもある。先端技術が流出するリスクにはアメリカが警鐘を鳴らし、ゼロコロナ政策下でのロックダウンのように、政策が突然変更されるリスクもはらむ。

こうした中で中国の地方政府は相次いで日本を訪問し、中国への投資を促すイベントを開催している。少なくとも経済面で中国は日本を重要視しているようだ。李強首相は「解放された中国の市場は世界各国の企業にとって大きなチャンスだ」と中国への投資を呼びかけた。

中国政府は感染拡大に伴い3年前に停止した観光ビザの発給を14日に解禁し、15日には新型コロナウイルスを理由に止めていた一部の台湾農産物の輸入を再開した。まさに経済を回復させるため人・モノの行き来が多くの方面で次々に始まっている。

“異例の登用”李強氏 今後の政権運営は

その政権運営を担い、習主席を支える首相についたのが李強氏だ。

李強氏は習主席がかつて浙江省の書記を務めた際に秘書長として支え、2022年の共産党大会では序列2位になった。これまで首相は副首相を経験してから就任するのが慣例だったが、李強氏には副首相の経験がない。いわば異例の登用だ。習主席が外交も含めた全てを掌握する意味合いもあるが、それだけ習主席が李強氏を信頼していると見ることも出来る。ある外交筋は「李強氏は習主席に裁量を与えてもらえるだろうし、習主席も李強氏のアドバイスを聞くんじゃないか」と、その関係の近さが利点になる可能性を指摘した。

周辺を側近で固めた習体制が吉と出るか凶と出るか。世界に影響する中国経済の行方が新しい習政権に託されている。

(FNN北京支局長 山崎文博)