医療の正しい知識を有する名医たちが、健康に関するお悩みを解説する「名医のいる相談室」。今回は循環器内科の専門医、聖マリアンナ医科大学 薬理学・聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科 リハビリテーション科の木田圭亮医師が「心不全」について解説。

血圧が上がりやすい冬は特に心臓病が増える季節。息切れや足のむくみなどは年齢のせいだと放置せず受診を。運動や食事など予防に役立つポイントついても解説する。

心不全とは

心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気…というのが、日本循環器学会と心不全学会が作成した一般市民向けの定義です。

心不全の多くは高齢者で、男性で平均75歳、女性だと81歳というデータもあります。特に最近は、高齢者の女性が増えているのが特徴です。

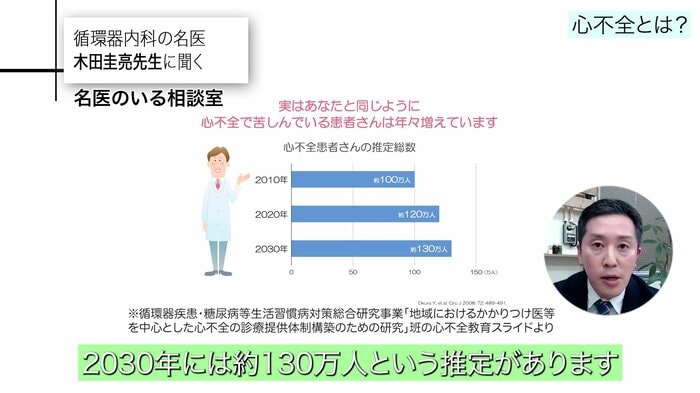

心不全の患者さんは2020年で約120万人ですが、今後さらに増え、2030年には約130万人という推定があります。

心不全の原因

心不全は、様々な、心臓病が原因で起きる病気です。

1つ目は、高血圧。

血圧が高いと、心臓が疲れてしまうことがあります。

2つ目は、虚血性心疾患。

これは心筋梗塞や狭心室という、心臓の血管の病気です。心臓に栄養を与える血管「冠動脈」が詰まってしまったり、狭くなってきてしまう、それで心臓の調子が悪くなっている、といった病気です。

3つ目は、弁膜症です。

心臓の中には、逆流の防止弁があるんですが、その弁が硬くなったり狭くなってきたり、開けにくくなったり、もしくは開きっぱなしになってしまう、という病気があります。

4つ目が、心筋症。

心臓は全身に血液を送るポンプですので、そのポンプである心臓の筋肉そのものの病気、それが心筋症です。

それから、不整脈です。

心臓はテンポよく一定に脈を打っていますが、脈が乱れてしまうということで腎臓の調子が悪くなってしまう、といったものです。

あとは、先天的なものもあります。

心不全の症状

心不全の症状が出てくると、息切れや浮腫=むくみが起きます。

息切れの場合、坂道とか階段で苦しい、もしくは平地でも苦しくなってきてしまう。少し休んでも息切れが取れない、そういった病状が出てくることがあります。

大事なのは、今まで出来ていたことが、だんだんしにくくなってきたり、できなくなってきてしまうという点です。この原因を歳のせいだと諦めたり、そのまま放置してしまうことがあります。

しかし、そういった症状が出てきた場合は、かかりつけの開業医の先生を受診して、一度心不全かどうかチェックしていただくと良いと思います。

もう1つの症状の浮腫=むくみは、心臓が悪いために腎臓に血液が減って、尿が少なくなってむくみが出たり、それからお腹が張る「腹部膨満感」というものもあります。

あとは「起座(きざ)呼吸」と言って、横になった時に息苦しくなってくる、という症状も心不全の症状です。

心不全にはステージがあり、A~Dの4段階に分かれています。

【ステージA】

高血圧や糖尿病のような、心臓病のリスクを持つ方たちのステージです。まだ心臓病ではないんですが、心臓病になりやすいリスクを抱えた患者さんたちを「ステージA」と言っています。

【ステージB】

心筋梗塞や弁膜症です。弁膜症も最初は症状がなかったりしますので、そういった患者さんなど、心臓病が何かしらあるのがステージBとなります。

【ステージC】

一般的な心不全、息切れやむくみが起こるというステージです。

【ステージD】

心不全が進行して症状がだんだん悪くなってきたり、入退院を繰り返す方のステージです。

心不全の検査方法

検査方法は、まず1つ目が、胸部レントゲンです。

心臓の大きさや、肺に水が溜まってないかをチェックします。

2つ目は、心電図です。

不整脈がないかなどをチェックします。

3つ目に、血液検査です。

腎不全の時に上がってくる「BNP」、「NT-proBNP」といったマーカーがあります。

4つ目が、心臓の超音波検査。エコーとも言います。

心臓の動きを見たり、弁膜症の、扉の状態をチェックします。

心不全の治療法

心不全の治療は、大きく「薬物治療」と薬物以外の「非薬物療法」の2つに分かれます。

心不全の薬物治療としては、急性期には、注射薬を使って利尿薬を使ったり、血管拡張薬で血圧を下げたり、強心薬を使うことがあります。

内服薬では最近、新しい薬剤もいくつか出ていて、心不全治療薬というのも大きく変わってきました。その患者さんの状態に合わせて薬物を選択することになります。

それからもう一つが、非薬物療法です。

一つは、心不全の原因によるんですが、虚血性心疾患や心筋梗塞、狭心症の場合は、「カテーテル治療」です。心臓の血管…冠動脈にステントを置いてきたり、バイパス手術をする治療があります。

もう一つが、ペースメーカーです。

不整脈に対して、特に徐脈性の不整脈に対してペースメーカーを入れたり、心臓の“ズレ”を直す「心臓再同期療法」といった治療もあります。

それから、心房細動などに対して「カテーテルアブレーション」という方法もあります

そしてもう一つが、運動療法。それから栄養指導のような、包括的な「心臓リハビリテーション」というのがあります。

心臓が悪いとなんとなく、運動してはいけないんじゃないかというイメージがあるかもしれませんが、実は心不全の患者さんにとっても運動は非常に大事になります。ただ、運動もやりすぎもよくないですし、やらなすぎても困るので、ほどほどが大事です。その指導するのが、心臓リハビリテーション、運動療法です。

心不全になったら気をつけるべきこと

一つは薬です。処方された薬をしっかり飲んでおくことが大事になります。

どうしても、息切れやむくみが取れると、自分は治ったんじゃないかという気がして薬を途中で飲まなくなったり、外来を途中で中断してしまう患者さんもいらっしゃいます。しかし残念ながら、完治する薬剤というのがないんですね。ですので、継続してその薬を飲んでおくことが非常に大事です。

それから日々の生活、これが非常に重要です。つまり食事や運動です。

食事の部分では、塩分を控えめにしておくことが大事です。1日6gが一つの目安になりますので、それを目安に日々の生活を送っていただくことです。

また、血圧や体重などを記録しておくのも非常に重要です。

むくみが起こると体重が増えてくる。「心不全手帳」というものがありますので、そういうものを活用して、血圧や心拍数、体重を記録しておくことが大事です。

最近は、心不全学会からも「心不全手帳」というものが出ております。うまく活用していただけたらと思います。

学会のホームページ等で気軽にダウンロードもできますので、ぜひご活用ください。

【日本心不全学会HP】

日本心不全学会 (asas.or.jp)

冬の時期は特に注意

最近「日本循環器協会」という組織ができまして、その機関誌「COCORO」というものがあります。こちらは患者さん、それから一般市民向けに、どういった食事・どういう生活が心臓に良いか情報発信をしています。

その中で、例えば、居酒屋に行ったらどういうメニューがいいか?鍋料理をする時にどういう食事がいいか?なども特集で組まれています。ぜひご覧いただけたらと思います。

特に冬場は血圧が上がりやすく、心臓病の患者さんが大変増える時期です。この時期を乗り越えて、元気に生活していただけたらと思います。

【日本循環器協会HP】

日本循環器協会(j-circ-assoc.or.jp)