不登校の子どもたちは増える一方だ。

文部科学省によると2021年度の不登校の児童生徒は24万4940人で過去最多だった。教育現場ではいま不登校の子どもたちが学びの機会を失わないように様々な取り組みをしている。

【年々増える不登校を考える】の第2回は、古都・鎌倉で不登校の児童生徒を支援する取り組みを取材した。

鎌倉の海と森、寺院を舞台にしたプログラム

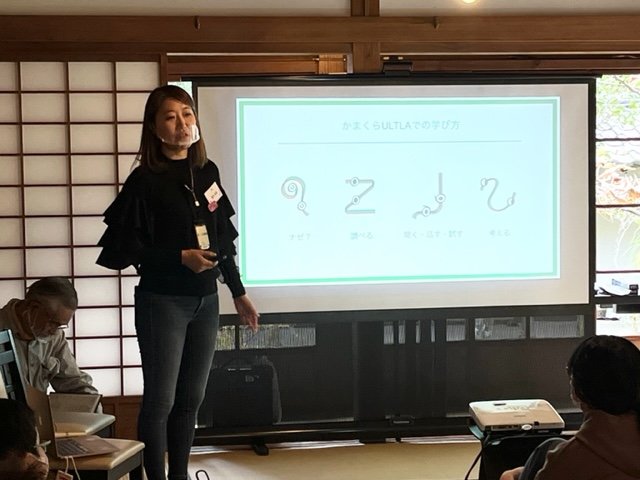

鎌倉市教育委員会が主催する「かまくらULTLA(ウルトラ)プログラム」。このプログラムは、不登校や休みがちなど学校に通うのがつらいと感じる子どもたちを対象に2021年から行われている。子どもたちは3日間のプログラムに取り組む中で、自分らしい学び方を見つけていくのだ。

ことしの「かまくらULTLAプログラム」の舞台は、海と森、そして寺院だ。

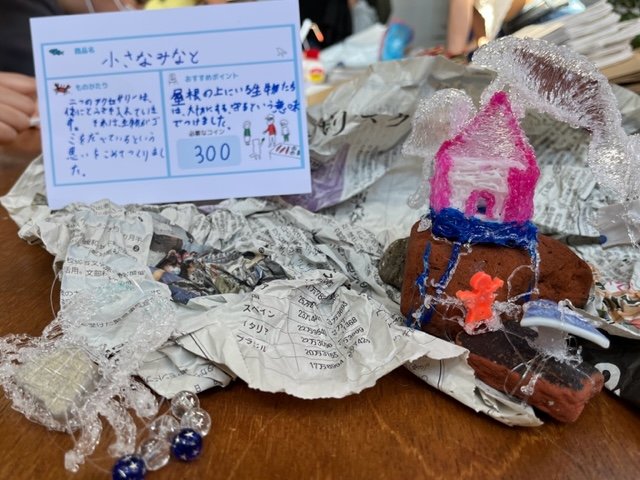

「海のプログラム~イノチはメグル~」では地球環境と人間との繋がりがテーマ。子どもたちは鎌倉の海に自分の身体を浮かせ、海と生命を考える。そして海で拾ったごみは、果たして捨てるものか?宝なのか?皆で考え、そのごみを商品化してリサイクルマーケットで鎌倉の地域通貨と交換した。

寺院を巡り自分の心と身体の声を聞く

「皆、“まつり”をつくったことある?まつりって一人で作れないんだよね。きょうは皆で一緒につくっていきます」

「はーい」

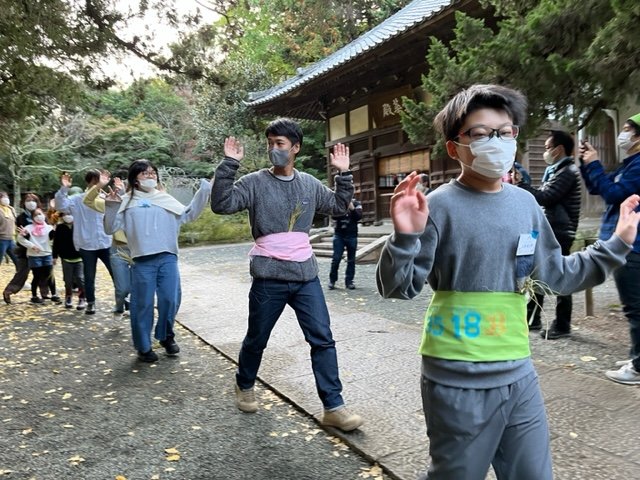

そして11月鎌倉の浄智寺で行われたのは「森のプログラム~ウゴクとトマル~」だ。

鎌倉の寺院を巡りながら建物の骨格を学び、自分たちの身体との共通点を探りながら身体に大事なことは何かを考える。そして立ったり座ったり踊ったり自由に身体を動かしながら、自分の身体と向き合い、心と身体の声を聞く。プロジェクトの最終日は、自分たちの身体をめいっぱい使って“まつり”を開催するのだ。

このプロジェクトのリーダーは福本理恵さん。これまで東京大学先端研で「異才発掘プロジェクトROCKET」などを手掛けてきた株式会社SPACEの最高情熱責任者だ。ほかにもこのプロジェクトには、建築の専門家から宮大工、ダンサーまで多種多彩な大人がかかわっている。

「これまで子どもたちの多様な知性や感性が立ち現れる場面に、度々遭遇してきました。だからこそ既存の枠組みでの評価や基準では測れない“個才”、つまり1人1人異なる才能に子ども自身が気づく機会を作りたかったのです。多彩な鎌倉の人たちとなら自分らしさを探究できる学びを実現できると直感的に感じました」

成長の中でそれぞれの学習特性が生まれる

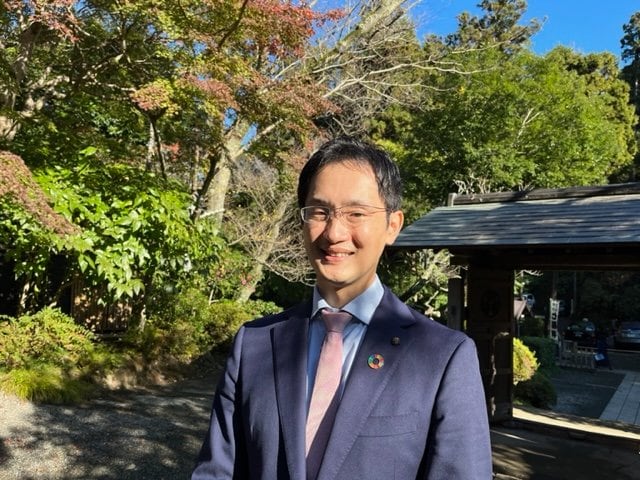

このプログラムを始めた鎌倉市教育委員会の岩岡寛人教育長は、全国でも珍しい30代の教育長だ。岩岡氏はこのプログラムを始めた理由をこう語る。

「これから変化の激しい時代では、子どもたちの学習の個性化が圧倒的に大事なのに、何か具体的な手立てが与えられているだろうかという課題意識を持ちました。また不登校の原因として国の調査では学業の不振や友人関係の不和などが挙げられていますが、より本質的な原因があるのではないかと考えたのです」

そこで岩岡さんは「子どもたちは成長過程を経て、それぞれの学習特性が生まれているはずだ」という1つの仮説をたてた。

「子どもそれぞれが得意なインプットやアウトプットの方法、関心領域があり、その学習特性と学校固有の環境が合わない時に子どもたちは学校に行きづらくなるはずだと。だからその学習特性を積極的に伸ばしてその特性を使って学ぶ方法を教えてあげたら、その子どもたちが将来に向かって自立していけるんじゃないのかと考えました」

“学びの主体者”としての自分に目覚めた

プログラムを終えた子どもたちに話を聞いた。参加した小学校5年生は、神社仏閣や歴史が好きで御朱印巡りが趣味だという。

「いろんな建物の歴史を見て回ったり、宮大工の人と実際に組み立てたりするのも、すごく楽しかった。次は鎌倉時代の鎌倉に関係することをやってほしいなあ」

また中学校2年生の参加者は「大人の人と一緒にいてその考えを尊敬したり、他の人の意見や自分の考えを共有できるのが一番楽しいです。家でもたまにダンスしているので、みんなでワイワイするのがすごく楽しかったです。来年も参加したいです」と語った。

プロジェクトリーダーの福本さんは、子どもたちのある変化に気づいた。

「“まつり”で一心不乱に生き生きと踊る子どもたちの姿には、初日の不安や怖れは払拭されて、学びを体現してきた自信や表現したいという好奇心で満ち溢れていました。心理的安全性が担保され、自由に試行錯誤し表現を楽しめる環境の中で、子どもたちは“学びの主体者”としての自分に目覚め、自分なりの挑戦を重ねていけると感じるのです」

プログラム後も自分らしい学びの環境を

岩岡氏はこのプログラムの前提として「学校に戻すことを目的とはしていない」という。

「子どもが自立に向けて自分らしい学び方を発揮するのが目的ですが、副次的な効果として、プログラム参加で自信を持って学校に戻っていく子どももいます。多様な学びの先に社会的自立があるのは基本ですが、このプログラムはその先の人生までカバーできるものではありません。ただこの後、自分らしい学びを継続したいという子どもが生まれている状況を踏まえて、その後も自分らしい学びを探究し続けられる環境を作っていこうとしています」

不登校の子どもたちを誰1人取り残さないために多様な学びの場を作る。そしてそれぞれの子どもが自分らしい学びを探究する環境を継続的に作ることが、子どもたちの社会的自立の支援につながるはずだ。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】