冬に向け旬を迎えるリンゴ、日本には約2000種類ある。なかでもリンゴの王様とも言われるのが「王林」。実は福島が生んだリンゴだった。疲労回復や美肌効果が期待できるリンゴの話題を出荷量5位の福島県から紹介する。

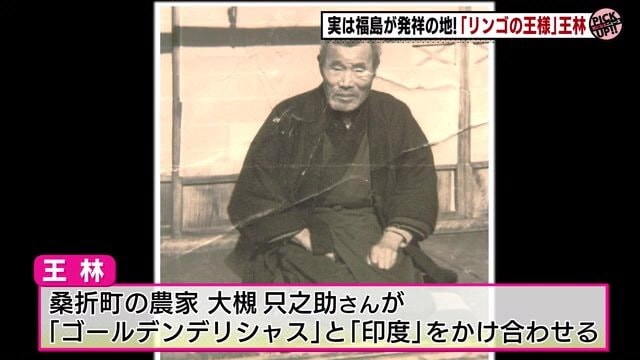

”王林”生みの親・大槻只之助

青リンゴの代表品種「王林」は、酸味が少なく甘みが強いのが特徴。その発祥の地は、福島・桑折町。町内には「王林発祥之地」と書かれた石碑がある。

「王林」は、桑折町の農家・大槻只之助によって作られ「ゴールデンデリシャス」と「印度」という品種をかけ合わせて、昭和18年に実を結んだ。

栽培を根付かせた もう一人の父

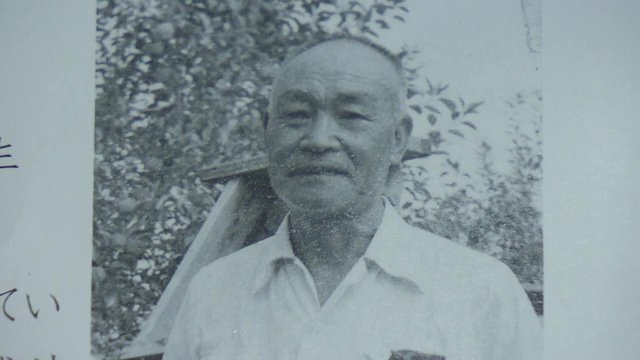

福島県のリンゴ栽培・産みの親といわれる人が、福島市にある「果樹園やまと」にいた。リンゴ栽培を始めて100年という「果樹園やまと」の3代目・阿部幸弘さんに話を聞いた。

阿部幸弘さん:

私の祖父が恐らく福島県でリンゴ栽培、また経営として初めて成功したというふうに言われています

福島県のリンゴ栽培・産みの親とは、阿部さんの祖父・阿部勘六さん。大正時代から本格的にリンゴ栽培を始めたそう。

阿部幸弘さん:

将来を見通したんでしょうね、生活が豊かになると。コメじゃなくて嗜好品ですね。果物がはやるだろうと予測をたてたと思います

当時の主流は、養蚕やコメ作り。リンゴ栽培に踏み切るのには、反対も大きかったそうだが、結果的には福島県にリンゴ畑が広がるきっかけになった。

あまり流通しない幻のリンゴ

勘六さんの時代から、大切にリンゴ畑を守り抜いてきた「果樹園やまと」。晩秋に収穫時期を迎えるのが「サンふじ」で、食べごろは11月下旬ごろから。

さらに、まぼろしの品種といわれるリンゴもたわわに実っていた。それが「べにこはく」福島県オリジナル品種。開発の背景にあるのが“温暖化”…リンゴの色づきに欠かせないのは低温。そこで、気温が高いなかでも着色し、味も良好なリンゴを目指そうと開発された。

この「べにこはく」は、皮が紅色で蜜が琥珀色であることから、その名が付いた。

20年程前に開発されたばかりということで、あまり市場には出回っていない。「果樹園やまと」では、旬を迎える12月ごろから販売を始める予定。

”医者いらず”なリンゴ

リンゴは食物繊維が豊富で、便秘や下痢対策に効果的。おなかの調子を整えてくれる。

また、酸味成分のクエン酸には疲労回復効果が。さらに活性酸素を撃退する抗酸化作用や美肌や免疫力アップ、血圧を下げる作用がある。

皮にも栄養があり、皮をむいた場合と比べて…ビタミンEは4倍、ビタミンCは1.5倍、食物繊維の量もアップするそう。

食べ方は“冷やして”食べるのがおすすめ。リンゴに含まれる「果糖」は低温で甘みが増すという性質を持っている。冬でも冷蔵庫などで保存をするとよい。ただし何度も出し入れをすると品質が劣化するので、食べるタイミングで取り出すのがおすすめ。

品種も多く、旬の期間も長いリンゴ。ことしの冬は、様々な品種の食べ比べなどリンゴを楽しんでみては?

(福島テレビ)