毎日食べこぼしをする我が子を、何度注意しても直らない。

声を荒らげたくないのに、つい大声で注意してしまい自己嫌悪…。

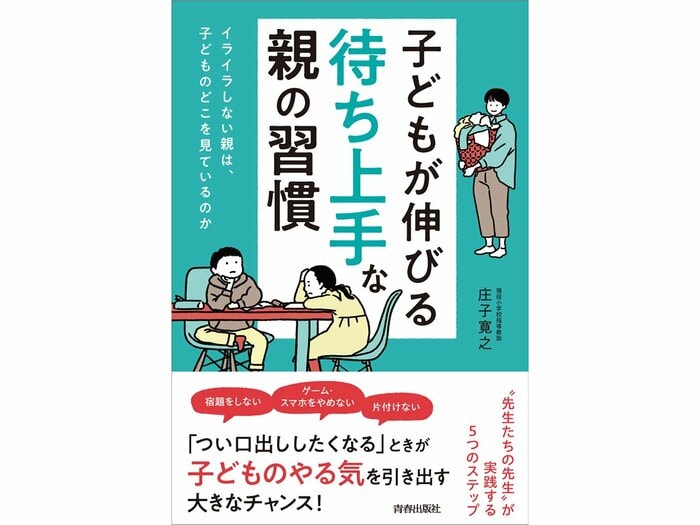

そんな時に「我が子から学ぶ」マインドを持てば、過度にイラッとすることはなくなると、学校の「先生の先生」として活躍中の現役小学校教師・庄子寛之氏は言う。

多くの子どもとその保護者と接してきた経験から、子どもの可能性を伸ばし、やる気を引き出すことができる家庭には「待ち上手」という共通点があるという。

庄子氏が学校の教室で行ってきたこと、保護者の方から学んだケーススタディなどをもとに、5つのステップと5つのマジックワードにまとめた著書『子どもが伸びる「待ち上手」な親の習慣』(青春出版社)から、一部抜粋・再編集して紹介する。

食べこぼしを続ける我が子にイライラ…

【ケース】

毎日、食べこぼしをする我が子。

何度言っても、直りません。

意識すればできるはずなのに、やろうとしないので、ついイライラ。

声を荒げちゃいけないって分かっているのに、つい荒げてしまう。

そんな自分が嫌になります。

あーー、どうしたらいいのでしょうか?

こんなサイクルに至ることはないでしょうか。

こんなときは、我が子が生まれたときを振り返って考えていきましょう。

我が子が生まれたとき、きっと健康に生きてくれればそれでいいと思ったことでしょう。

我が子が離乳食を食べだしたとき、どんなに食べこぼしても、「かわいいな」と思いながら見ていたのではないでしょうか。食べこぼしても、「まだ小さいから仕方ない」と思っていたのではないでしょうか。

そして今。「食べこぼすなんて、小学生にもなって!」と思っている。

ここで注意しなければ、大人になっても食べこぼすのでしょうか。

きっと好きな子の前では、上品な食べ方ができるようになっているはずです。

余談ですが、私が教室で給食中、「スパゲッティーをきれいに食べないと、大人になったら嫌われちゃうんだぞ」と冗談で言ったら、男子たちが一生懸命上品に食べていました。

口にミートソースをつけないで食べる。それが当たり前でなく、できたらすごい、おもしろいと思える声かけが大切だと思います。

本題に戻りましょう。

「大人になったら、自然とできる」と常に思いながら注意することが大切です。

注意することが、すべて悪なのではないのです。

注意することは、我が子を思ってのことです。

ただ、注意することで、親であるあなたの心の状態が悪くなってはいけません。

「我が子から学ぶ」マインド

そのときに「我が子から学ぶ」マインドをもち続ければ、過度にイラッとすることがなくなります。我が子から学ぼう、そして学んだことを伝えようと思いながら見るのです。

食べこぼすのがいつものことだとしたら、食べこぼさないタイミングを探すのです。

食べた後に、好きなことをしたいときは、急いで食べるから食べこぼすんだな。

子どもが先に食べているときは、椅子が曲がっていることが多いから食べこぼすみたい。どうやら早い時間に家族全員で食べるときは食べこぼさない。

何かできないことを発見したら、できているときを探すクセをつけます。すると、原因はその子よりも、家族全員や親にあることが多いものです。

そして、できたタイミングで認める。

「今日は食べこぼしてないじゃん。すごいじゃん」と声にする。

「なんでできたの?」と笑顔で聞く。

1年は365日もあるんです。できないできないとイライラするのではなく、昨日の我が子と比べて、できていることだけに焦点を合わせる。

人間は習慣の生き物です。そんなにすぐ変われないのです。

変われるとしたら、無意識のうちに変化していたことを、ちゃんと伝えてもらったとき。

「今日は、ちゃんと椅子が曲がってないから、食べられたんだと思うよ。すごいね」

「いつも椅子が曲がっているのに、ちゃんと直せたのが素晴らしいと思うよ」

「すぐ直せるのが○○ちゃんのすごいところだなって思うよ」

学んだことを横の関係で伝えていると、自然と本人が意識して変えていきます。

変えようと思っても、なかなか変われない

自分は、自分の王様ではありません。

変えようと思っても、なかなか変われないのです。

それなのに親から「なんでできないの」と言われ続けると、怒りが生まれ、最後には無気力になって、「どうせ私は、こんなこともできないだめな子だ」と思ってしまいます。

注意することで、より良い子に育ってほしい。この本を手にとってくださった方はそういう方ばかりだと思います。

でも、言えば言うほど良い子に育たないなら、言わないほうがいいですね。

そもそも注意するという行為自体が、上下の関係になり、ともに学ぼうという姿勢から遠ざかってしまいます。

我が子から学ぼうと思えば、それは注意ではなく、「なぜそうしているの?」「もうちょっと教えて」という問いかけになるはずです。

昨日よりできていることだけを探す。

そして、学んだことを自分の言葉で我が子に伝える。

我が子の素晴らしいところを探すのは楽しいことです。

自分の中の勝手な当たり前をなくして、あなた自身がハッピーでいること。

そのためには、あなた自身が、人と比べず、「そのままでいい」「自分は自分でいい」と言い続けることも大切になってきます。

庄子寛之(しょうじ ひろゆき)

東京都公立小学校指導教諭。

学級担任をするかたわら、「先生の先生」として全国各地で講演を行っている。担任した児童は500人以上、講師として直接指導した教育関係者は2000人以上にのぼる。

元女子ラクロス日本代表監督の顔も持ち、2013年、U-21日本代表監督としてアジア大会優勝、2019年、U-19日本代表監督として日本ラクロス史上トップタイの世界大会5位入賞を果たす。

著書に『叱らない技術』『with コロナ時代の授業の在り方』(ともに明治図書出版)、『オンライン学級あそび』(学陽書房)など多数。