かつて弱小チームと言われ昨シーズンも最下位だった横浜DeNAベイスターズ(以下ベイスターズ)が、今シーズン快進撃を続けた。その理由は10年にわたる組織文化の改革と外部人材を導入した“チームビルディング”にあると言われる。プロ野球という古い体質の組織をどう変えていったのか?ベイスターズ変革のキーパーソンたちに聞いた。

「当時の人事制度は属人的になっていた」

「本当に明るくなった気がします。外部の方から『ベイスターズに行きたいんだけど』という声を聞くようになって、スタッフの誇りに繋がっていると思います」

こう語るのは2011年に親会社のDeNAから出向し、現在チーム統括本部長を務める萩原龍大さんだ。萩原さんは出向当時をこう振り返る。

「それまで劇的に成長し続けている企業にいたので、ベイスターズではだいぶスピード感が違うと感じました。コーポレート部門の担当としてまず始めたのは、かなり昔から変わっていなかった企業としての体制整備です。たとえば当時の人事制度は属人的になってしまっており、オフィスにもセキュリティやスタッフが気軽に使える会議室がありませんでした。各部門がそれぞれトップダウンだったようで、会議をすることもなかったのかもしれません」

「強いチームとはどんなチームなのか」

2014年に萩原さんはチームを統括する本部へ異動した。

「チームの一番の課題は、歴史的に弱いことが定常状態となっていて発展するキッカケがない。当時は『日本一になる』という言葉は、誰も恥ずかしくて言えなかった。そこで始めたのがチームをどうしたいのかを皆で考える“チームビルディング”でした。2014年のオフにスタッフ全員を集めて、チームビルディングの研修を行いました」

しかしスタッフ内には「無理やり来させられている」という空気が充満していて、全く聞く耳をもたない人もいたという。

「ただ一部には『このチームを変えたい』と思う人もいた」と萩原さんは語る。

「たとえば研修では『強い(great)チームとはどんなチームなのか』の解をそれぞれが考え、『では我々はいま強いチームなのか』『強くなるにはどうしたらいいのか』をディスカッションして発表しました。これを繰り返すうちに球団内で関心が集まり、スタッフだけでなく監督やコーチ、選手にも実施することができ、いつのまにか定常化したのです」

閉塞的な村社会に風穴を開けるチャレンジ

また、萩原さんは「プロ野球は構造的に閉塞的になりがちな組織だ」という。

「選手同士は小学生や中学生の頃からの関係性があることも多い。プロになると試合数が年間約160あるのに加えてキャンプもあるので、どうしてもスタッフも選手もずっと同じ“村”の中で過ごさざるを得ず、外部からの刺激が受けづらいのです」

そこで萩原さんは村社会に風穴を開けるため、外部人材を積極的に登用したり、オフには選手を海外のウィンターリーグに行かせるなど外の刺激に触れさせた。そのおかげで「たぶんベイスターズは12球団で一番新しい人間を歓迎する雰囲気があると思います」(萩原さん)というほどに球団内の空気は変わった。

野球選手としての経験がないスタッフを招聘

こうした中で登用された外部人材の1人が住田ワタリさんだ。住田さんはアメリカでスポーツ医学を学んだあと、中日やオリックスを経て2018年にベイスターズのチーム戦略部(現在はチームディベロップメント部)・人材開発コーディネーターに就任した。

そしてもう1人が今シーズンにベイスターズ初のメンタルスキルコーチとして入団した遠藤拓哉さんだ。この2人に共通するのは野球選手としての経験がないということ。一昔前のプロ野球ではこうした人事はありえなかった。

チームの大事な考え方は「自分に矢印を向ける」

人材開発を担当する住田さんは、「人材開発はチームを通じて人が成長できるための環境づくりをしています」という。

「いまチームが大事にしている考え方は『自分に矢印を向ける』ことです。つまり自分に向き合い自分を知り、他人のせいにしないこと。またチャレンジすることに重きを置いて、一歩外に出ることを大切にしていて、選手の海外派遣もその一つです」

遠藤さんの前職は、東京五輪で金メダルを獲得した女子ソフトボール日本代表のメンタルスキルコーチだ。遠藤さんは「女子ソフトボールは世界一を目指していたが、ベイスターズも同じものを感じた」という。

「日本ではメンタルスキルコーチが認知されておらず、メンタルの弱い選手が受けるものというイメージがあります。しかし実際は筋トレをするのと同じで、パフォーマンス向上のためのトレーニングなのです。たとえば失敗した際に集中力を取り戻すスキルを身につける。そのためにスタッフや選手のメンタルの動きを常に観察して声掛けをしています」

ベイスターズが目指す「自己進化型の組織」とは

ベイスターズは今シーズンをリーグ2位で締めくくった。昨シーズンの最下位からの大きな躍進だ。このシーズンを人材開発の視点から住田さんはこう振り返る。

「去年と比べるとコーチ陣と選手、コーチ同士やスタッフ同士の会話が圧倒的に増えました。なぜ会話をするのかというと、物事を自分事としてとらえる意識が球団全体に浸透してきたからだと思います。また球団全体に常に浮き沈みがなかった感覚があります」

では来シーズンに向けてベイスターズは何を目指すのか。前述の萩原さんは「自己進化型の組織」だという。そのキーパーソンとなるのが、TX(チームトランスフォーメーション)アドバイザーの川尻隆さんだ。

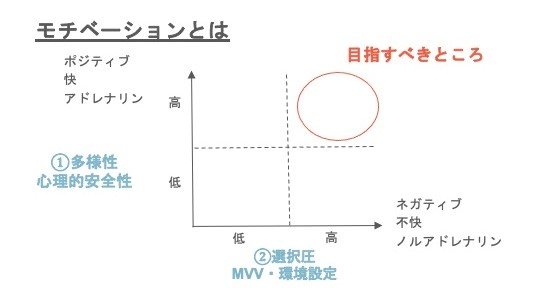

「組織が進化するには順序があって、まず多様性が一番で次が選択圧です。多様な意見を確保するためには、まず心理的安全性が大事です。しかし多様性は高いが選択圧が低い状況では、1つのチームとして前に進む力はすごく減ります。自由に多様なことを言い合っても、多様だからいいよねで終わってしまうと、全員の力を1つに向けて頑張ろうとならないんですね」

来季からジョブ・ディスクリプションを導入

ではベイスターズが今後自己進化していくためにはどうすればいいのか?川尻さんはこう語る。

「まず個人が自分の行った物事に対しての説明責任と結果責任を取る。そのためにベイスターズは来シーズンから、ジョブ・ディスクリプションを導入します。よくある仕事内容、職責だけでなく、VMV(チームの目指すVision, そのために何を行うかというMission、そして道のりにおいて大切にする価値観Value)や、成長、進化、自分に矢印を向けるなどマインドセットに関わる部分までを含んでいるのが他と大きく異なり、最も重要な部分になるかと思います」

ジョブ・ディスクリプションによって、それぞれが組織の中の自分の評価基準を理解し、組織の価値観に共鳴、共有、共感して働くことになる。ベイスターズの組織がさらなる進化を遂げるのか。これからも目が離せない。

球場と選手写真は©YDB

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】