横山ルリカの「得するウォッチング」、今回は「驚きの大掃除」です。

「めざまし8」と横山ルリカが訪れたのは、茨城県、牛久市。

のどかな風景の中にそびえたつのは、本山東本願寺の「牛久大仏」です。

ギネス世界記録にも登録されているその高さは、フジテレビの社屋とほぼ同じ120メートル。外国人観光客も多く訪れる人気の観光スポットです。

今回、横山ルリカがウォッチングするのは、“牛久大仏の大掃除”。

一体、この高さでどのように大掃除をしていくのか? 地上120メートル、命がけの現場をウォッチング!

年に一度の大掃除 120メートルの大仏に挑む人々

牛久大仏の大掃除は毎年、秋のお彼岸前に実施します。

鳥の排泄物など、汚れがたまってしまうため年に1度は必ず行われています。

担当するのは、高所に長けた大仏掃除のエキスパートたちです。

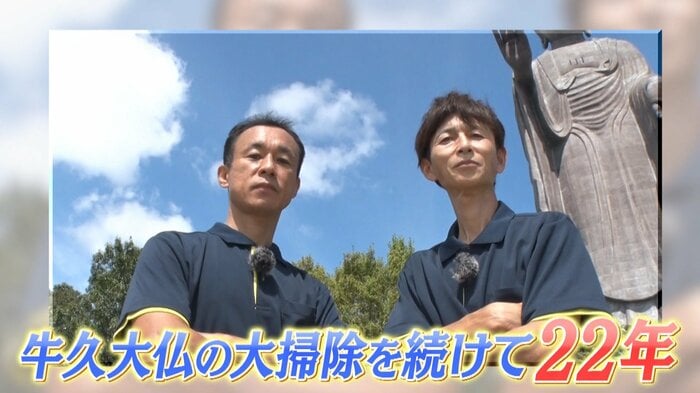

普段は主に高層ビルの窓ガラス清掃をしている田口さんと箕輪さん。

牛久大仏をキレイにし続け22年。そのお体を隅々まで知り尽くす2人です。

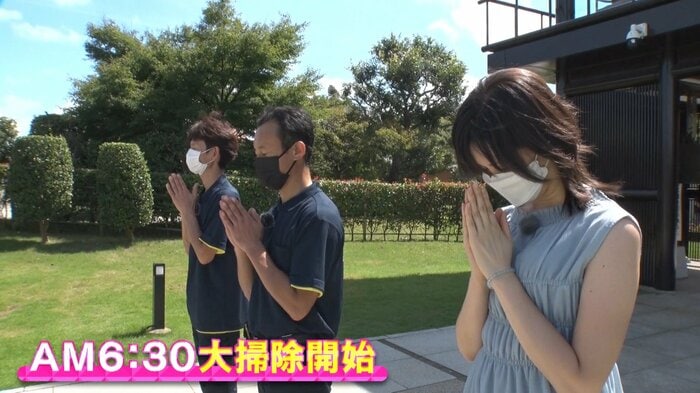

開園前の朝6時半。清掃前には必ず、安全をお祈りします。

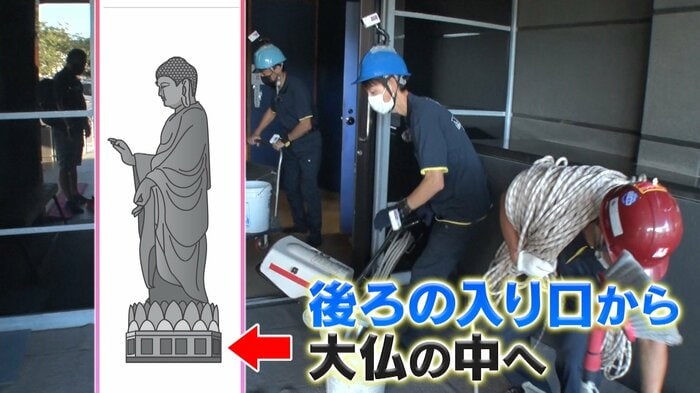

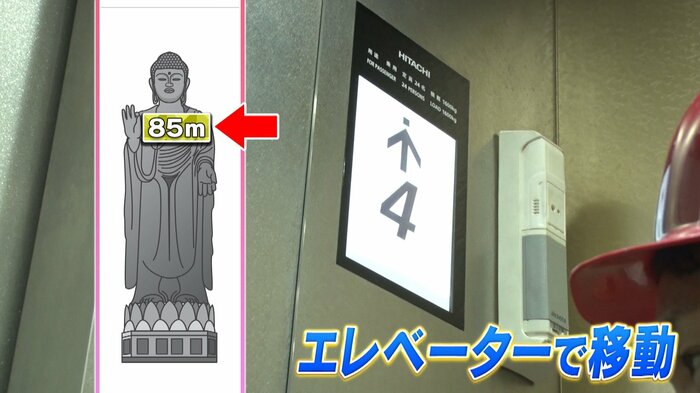

大仏の後ろ側にある入り口から中へ…そして乗り込んだのは「エレベーター」。

これには横山も思わず「大仏様の中にエレベーターがあるんですね!」とビックリ。

ただし、エレベーターで行けるのは地上85メートル、大仏の胸のあたりまで。

そこから頭頂部までの35メートルは、合計150キロの荷物を持って、階段とはしごを使って上らなければいけません。

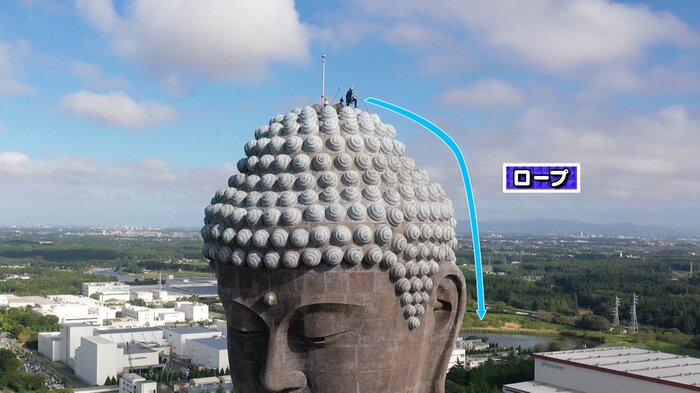

上り始めてから30分、最後の細いハシゴを登ると、地上120メートルの大仏の頭頂部に到着です。

命綱をしっかりつけて、まずは頭の掃除から作業を開始します。

螺髪(らほつ)と呼ばれる丸まった頭髪を雑巾で拭いていきます。

その拭き方にも達人の技があるといいます。

大仏掃除の達人 田口和幸さん:

あまり強く擦りすぎちゃうと(青銅なので)そこだけ黒く変色しちゃうんですよ。

そこを気を付けて、力加減を気を付けてやっています。

480個もある螺髪の拭き掃除が終わると、次は耳掃除に移ります。

そのとき、現場に突然の強風が!

地上120メートルでの作業は予期せぬ風との戦いでもあります。耳の掃除をするためにはロープを耳の部分まで垂らさなくてはなりませんが、強風にロープが流され耳まで届きません。

何度やっても風に押し戻されてしまうロープ…作業は難航し、達人2人が下した決断は、下りながらロープを調整し、耳を目指すというものでした。

強い風、不安定な足場…それでもロープを調整しながら下っていきます。

そしてついに、耳に到着。耳の上の部分には鳥の排泄物が付着していました。

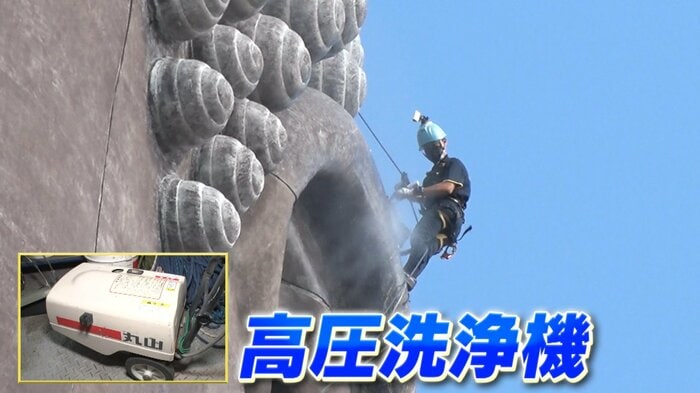

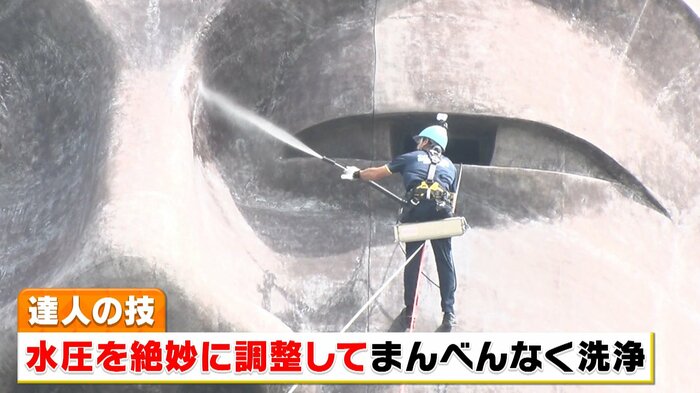

ここで登場したのが高圧洗浄機!

大仏は青銅製で、洗剤を使うと色が変わってしまうため、高圧洗浄機の水とブラシを使ってこびりついた汚れを落としていきます。

達人2人の巧みなテクニックで、こびりついた鳥の排泄物を見事に除去完了。

さらに、耳の奥にも高圧洗浄を噴射していきます。

不思議な“金色の部屋”…大仏の“顔”清掃テクニック

耳の掃除が終了し、次は顔に向かいます。

顔の掃除は、外側からではなく、別ルートから向かいます。

大仏内部の細いはしごを降りると、やってきたのは一面金色の部屋。奥には小さな窓が。

窓のつながる先はいったいどこなのか…

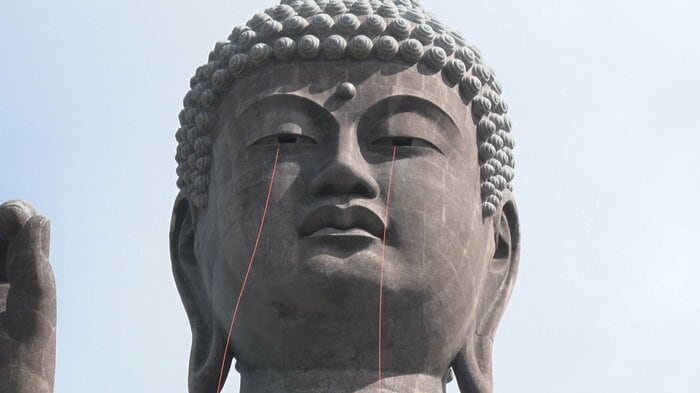

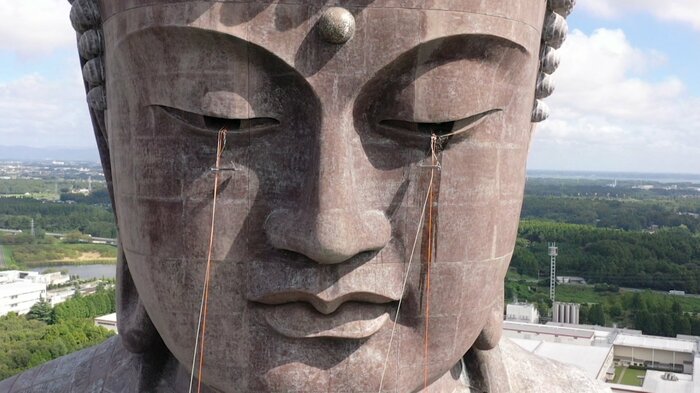

外から見守っていた横山の目に飛び込んできたのは、大仏の“目”から垂れたオレンジ色のロープでした。

そう、金色の部屋の窓は、大仏の目につながっていたのです。

その目から水を流して、顔の部分の汚れを浮かしていきます。

まるで、泣いているような大仏…そしてなんと、この狭い窓を抜けて洗顔開始です!

ここでも達人の技が。

洗浄機の水圧を上げすぎると一部分だけ黒光りして風情を失ってしまうため、水圧を調整しながらまんべんなく洗っていきます。

横山ルリカ:

こういう風に清掃してくださる方がいらっしゃるから、いつでもきれいなお顔を拝見することができるんですよね。すごい仕事だな

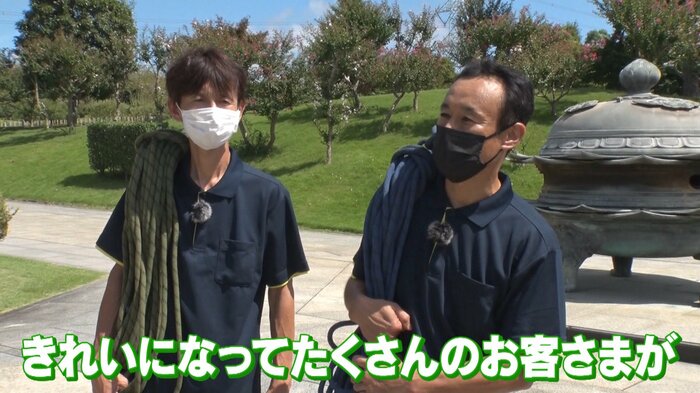

毎年恒例の大掃除も無事完了。

「綺麗になってたくさんのお客様が参拝してくれればありがたいですね」と笑顔で大仕事を終えた達人たちでした。

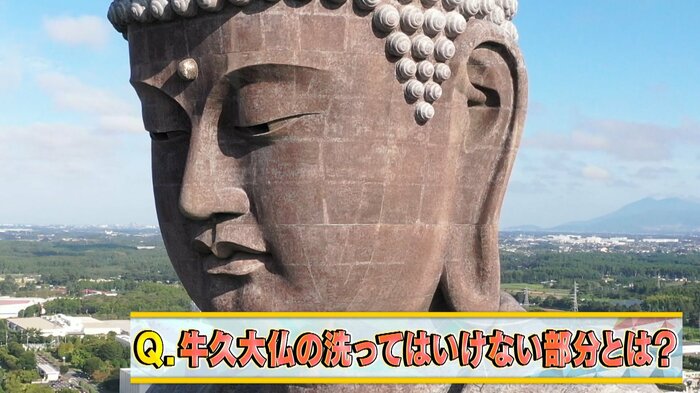

最後に、牛久大仏の大掃除で唯一「掃除をしてはいけない場所」があります。

それは「牛久大仏の台座」。ここには参拝客が“大仏様への感謝の思い”を込めて“金箔”を貼り付ける場所。せっかくの金箔が剥がれないように掃除することはできないそうです。

(めざまし8 「得するウォッチング!」より10月6日放送)