売り込みや飛び込みなどのイメージがあり、営業職に対してハードな印象を持っている人もいるだろう。デキる人を前にすると、「営業はセンスだ」と思ってしまうかもしれない。しかし、営業は「向き、不向きではなく、型や方法といったコツを知っているかどうか」なのだ。

そう語るのは、リクルートなどを経て、営業パーソン・営業管理職層を対象とするオンライン研修事業「営業サプリ」で講師を務めるなど幅広く活動する大塚寿さん。押さえておきたいスキルや変化する営業スタイルについて聞いた。

はじめは、営業にとって大切な「観察力」と「提案力」について。次にどうしたら“デキる”ようになるかその方法と、オンライン商談で押さえるべきこと。最後は、ネット社会やコロナ禍で変化する営業スタイルについて触れていく。

お客様の「困りごとを解決」するのが営業

営業には、コミュニケーション能力が欠かせない。しかし、それ以上に「観察力」と「提案力」が大切だと大塚さんは言う。

その背景には、顧客が気になる企業に直接問い合わせる「引き合い」が増えたことにある。「なぜ、ウチに問い合わせしたのか」と顧客が抱える困りごとや課題をやりとりの中で洗い出し、解決に導くことが営業の役割に。

顧客を「観察」し、どの自社製品・サービスが合うか。導入することで課題がクリアできるか。そのアイデアを提案できるかどうかが営業に求められる力になった。

「ただし、営業を受ける側からすれば、『あなたは、我々の課題を解決してくれるのか』と値踏みしますよね。『あなたと話すのは無駄だ』と思われないようにしなければなりません。かつては飛び込み営業をして話を聞いてもらえることもありましたが、昨今は“会う価値”があると思われないとアポすらも取れません。そこで、切り口が重要になります」

問い合わせを受け、製品・サービスの説明をしたとしても、顧客の課題に応えられそうになかったり、興味を持たれなければ、次のステップに進めない。

ネットで何でも調べられる時代とはいえ、「顧客は情報がありすぎて、何が適しているのかわからない状態でもあります。『こういった課題をお持ちなら、このサービスを使って、こんなコスト感で弊社は進められます』と、1聞かれて10の指針を提案できるような提案力が試され、それをアピールできる営業パーソンが好まれます」

そのためには企業の課題をリサーチすることが欠かせない。かつての「売る」スタイルではなく、顧客に寄り添い、自社はどう応えられるのか。観察し、提案するのが昨今の営業パーソンに求められるスキルになった。

デキる人のやり方を完コピして自分のものに

観察力や提案力が求められることは理解しても、どう実践すれば良いのか。そんな悩みを抱えているときは、「自分の方法を見直してみてください」と大塚さん。

「成果が出ていないから、うまくいかないと思うのか。成果は出ているけど、本当に顧客は満足しているのかを考察する。そして、うまくいっている先輩や同僚のやり方を学んでみてください。自分のやり方と比較して“完コピ”です。オンラインの場合は同席して、学ぶ。一言一句、トークも間合いも完全コピーです」

デキる人の型を知ることが、売れる営業力を身につける第一歩に。その手法や言い回し、聞き方や下準備など型と方法をすべて“完コピ”する。そして、自分のスタイルになじませていくことがベストとのこと。

ただ、デキる人のやり方を実践するときは、「小さく試してダメでも全否定しないこと」がポイントだという。

「手応えはあったけれど、しっくりこなかったら少しだけやり方を変えてみる。なぜなら、別の企業ではそのやり方が適しているかもしれないから。うまくいった“勝ち”パターンを積み上げ、勝つ方法を会得することが“売れる”営業力を身につける最短です」

大塚さんが講師を務める営業サプリは、ただの営業力ではなく「売れる」営業力を身につけることができるという。組織内でも営業スキルの継承はハードルが高い中で、ここでは基本となる営業のフォームを学び、顧客分析や商談の進め方などのレクチャーも受けられる。

基本的には法人中心だが、昨今は個人の申し込みも増加。「営業力」を学びたいビジネスパーソンが増えてきているそう。

もう一つ、「素の自分で勝負するのではなく、キャラを作り上げること」も大事だと大塚さん。

「本体の心が折れてしまうともう立ち直れません。別のキャラをつくることで、そのキャラの心が折れても本体に影響が少ないようにするんです。難しいと言われますが、誰もがその素地は持っていますよ。

“誰か”から見ればみんな違うキャラなんですから。誰かの親であり、きょうだいであり、孫であり。例えば、電話の声も違ったりしますよね。もうあの時点で、自分ではない誰かを演じている。無意識にやっていることを意識的にしてみるだけでも違うと思います」

オンライン商談、カギは最初の『2分間』

コロナ禍でオンライン会議・商談が営業職においても日常になった。

オンライン商談には「相手の反応がわかりにくい」「人間関係を築きにくい」「一方的に話してしまいがち」という対面との違いが3つある。

長年の付き合いがあり、以前から関係を築けている場合は、オンラインだとしても話を進めやすい。しかし、オンラインで「はじめまして」の場合は、この3つが立ちはだかる。

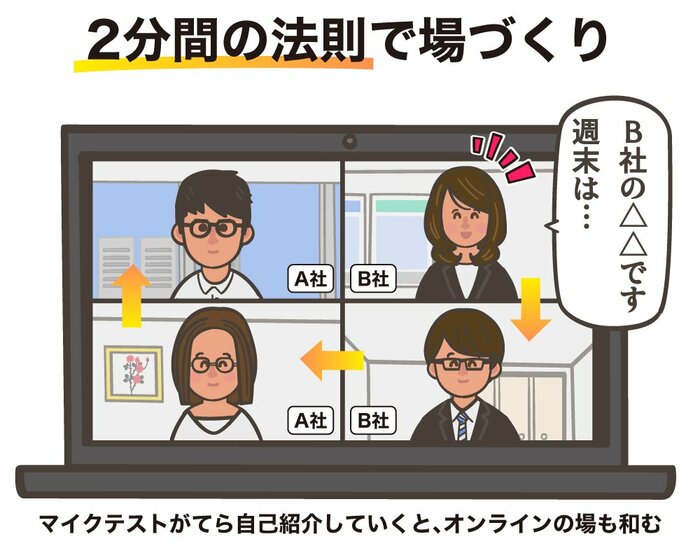

そんなときは、最初に「全員が個々にオンラインの場合、マイクテストがてら自己紹介をしてみてください」と大塚さん。

「『2分間の法則』です。例えば『趣味・週末やっていること・最近、気になっていることの3つから1つ選んでください』とテーマを挙げて、自分からスタートします」

先走って、早々に本題に入らず、名刺交換の意味で相手に印象を残す自己紹介をする。営業側はこの自己紹介で「場づくり」をし、参加メンバーの人となりを把握するきっかけにする。もちろん自己紹介以外にも、業界の共通ネタや情報提供などのテーマもいいという。

「オンライン会議・商談で、営業の立ち位置は“演出”や“MC”です。自分の立ち位置を理解して、考えた段取りで進めていく。営業は売り込むイメージが強いですが、今はもっとクリエイティブ。顧客が納得(契約)するまでのシナリオを描けるかがポイント。かつて言われたような“気合”や“根性”とは対極なのです」

“価値”のある営業パーソンになれるか

昭和・平成・令和とさまざまな職種に変化があった中、営業職も変化し続けてきた。

「営業ゲームのルールが変わりました」と語る大塚さんは、まず「日本の成熟期突入」「インターネットの台頭」「人材の確保」「働き方改革」といった社会の変化を挙げる。

「日本社会が成長期から成熟期に変わり、インターネットが台頭します。これがすべてのルールを変えました」

大塚さん曰く、ネット社会になり顧客が情報を得やすくなったことで、「営業が持ってくる情報の相対的な価値が低くなった」という。

また、人材の確保も難しくなった。かつては大量採用し、「営業ができそうな社員、他の職種が適している社員」で配属を決めていた。しかし、最近は採用人数も取れず、かつ育成したとしても、ステップアップを目指して転職・独立する人もいるため、人材を確保・維持することも厳しい状況にある。

さらに、「働き方改革」の影響も大きい。限られた時間内に成果を上げることを迫られているため、情報交換レベルや「ちょっと聞いてみよう」といった感覚で営業の話を聞く姿勢にならなくなった。営業側で言うと、新規のアポを取りにくくなったという。

こうした変化から、会う価値、聞く価値の高い営業パーソンの存在が重要視されるようになった。

営業のスタイルを変える3つの波

大塚さんは「営業スタイル」も変化したという。営業のプロにアウトソースする「分業化・アポ取りの外注化」。後述する「引き合いの増加」。

そして、紙の資料からパワーポイントなどのデジタル資料に加えて、画像や動画などを盛り込むようになった「営業手法のデジタル化」という3つの波が訪れたと話す。

かつては飛び込みや売り込みが主流だったものが、最近は「引き合い」と呼ばれる受動的なスタイルが増加。その流れと呼応して昨今、インサイドセールス(内勤営業)とフィールドセールス(外勤営業)の分業を取り入れる企業も増えた。

「企業はホームページの更新やSEO対策、正しく届く情報発信、潜在ニーズを持つ顧客が検索してヒットするような対策を講じるようになりました。営業は広い意味でマーケティングの一つなのですが、最近はその要素が強くなりました」

ラストは、今まさに新たな変化として加わりつつあるのが「オンライン商談」。大塚さんは「コロナが落ち着いたとしても、営業からするとメリットが大きいので、オンライン商談は続いていきます」と語る。

営業の手法もスタイルも時代や社会状況が変わると、劇的に変化する。その波に乗りきれずに悩むことがあるかもしれない。

しかし、大塚さんはこう背中を押す。

「悩めるビジネスパーソンは、営業のどこが面白いか、一瞬だとしてもどんなところに達成感を覚えるか、探してみてください。そして『この仕事を通じてどう成長できるのか』を考えると、営業職への見方も変わってくると思います。これはもちろん、営業職だけではないです」

大塚寿

株式会社リクルート(現・リクルートホールディングス)を経て、サンダーバード国際経営大学院でMBAを取得。現在、オーダーメイド型企業研修、営業コンサルタントを展開するエマメイコーポレーション代表取締役。営業パーソン・営業管理職層を対象としてオンライン研修事業「営業サプリ」において、「売れる営業養成講座」の執筆・総合監修も務める。著書に『<営業サプリ式>大塚寿の売れる営業力養成講座』(日本実業出版社)など。

イラスト:さいとうひさし