日銀は7月20日、21日の金融政策決定会合で2022年度の物価の見通しを2.3%に引き上げた。4月には1.9%の物価上昇との見通しだったが、ウクライナ情勢を受けた原油や小麦などの原材料価格高騰が続いている事などが引き上げの理由だ。

元々、日銀はデフレ脱却に向けて2013年から2%の物価上昇率を掲げてきたので目標達成することになるが、歓迎すべき状況とはとてもいえない。物価の高騰が家計を直撃しているからだ。

光熱費は節電しても約2000円UP

「ガソリン代が大きい。光熱費も高いですね・・・」

家計簿アプリを睨みながらこう語るのは、会社員の宮本莉帆奈さん(30)。共働きの夫と、4歳と3歳の子どもの4人家族、東京郊外のマンション暮らしだ。結婚を機に5年前からアプリを使って家計簿をつけている。

宮本さんが物価上昇を最も強く感じているのはガソリン代だ。子どもの保育園の送迎や通勤のため、車は必需品。家計簿を見返すと2021年には1回の給油で5000円未満だったが、今は6000円や7000円に値上がりしている。実際、2021年1月4日のレギュラーガソリン全国平均価格は136.1円だったが、直近の2022年7月11日には、172.7円まで上昇した。30%近い値上げだ。

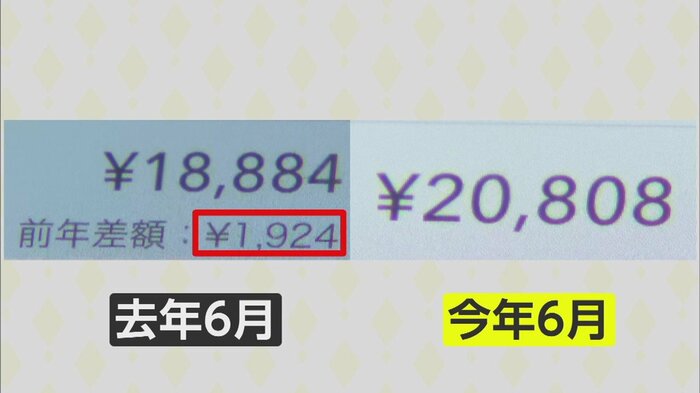

光熱費も上がっている。家計簿によると、2022年6月は、電気代、ガス代、水道代をすべて含めて2万808円。2021年6月は1万8884円だったので、1年間で1924円、約1割アップしている。ただの1割アップではない。節電の努力をした上での1割アップなのだ。

「ガスと電気をまとめて安くなるようにしました。去年は子どもが遊べるように部屋の仕切りを開け放っていたんですけど、今は全部仕切りを閉じて、みんな同じ部屋に集結して、一個だけ冷房をつけるようにしました。気温36度とかにならなければ極力冷房を使わず耐えているんですけど・・・」

涙ぐましい努力にも関わらず上がる電気代・・・東京電力の2022年8月の電気料金は、モデル家庭で9118円になる。1年前は6960円だったので、約30%もの値上げだ。光熱費の高騰は残念ながらしばらく続く見通しだ。

食費は、1カ月で6000円増

食品の値上げも目立つ。

宮本家の家計簿によると、2022年6月の食費は、一年前の2021年6月より約6000円増えていた。夫婦合算で仕事での外食なども含めた金額だが、宮本さんはスーパーでの一回の買い物の金額が増えたと感じている。2021年までは一回の買い物で5000円もかからなかったが、今では6000円、7000円も珍しくないという。

食品別で見ると、子どものため日常的に買うヨーグルトやチーズなどの乳製品も高くなったと実感するが、特にタマネギの値上がりは顕著だという。タマネギは北海道での不作が原因で4月から6月にかけて平年の2倍という異常な高値で、現在も高止まりしている。宮本さんは、生のタマネギは諦め、冷凍タマネギに切り替えたという。

「冷凍タマネギはもともと割高だから使わないというイメージだったんですけど、今やこっちのほうが安いし。スライスされているので楽でもあります」

円安の影響で小麦など輸入食品の価格高騰が続くなかで、国産野菜も値上がりするのは家計にとって大きな痛手だ。

物価高騰で”家計簿”利用者が急増

宮本さんが愛用する家計簿アプリ「マネーフォワードME」は、レシートを撮影したり、クレジットカードや銀行口座を登録する事でお金の出入りが管理できる。自動で「食費」「光熱費」などに仕分けされるため、手軽に家計管理できるとして人気を集めているが、この3か月(2022年2月末~5月末)で利用者数が一気に50万人増え、1330万人を突破したという。物価高騰を受け、家計簿需要も急騰しているためとみられる。

急激な物価高騰から家計を守るには、家計簿をつけるのが基本中の基本だ。家計簿で家のお金の出入りを「見える化」することで、生活をさまざまな角度で見直そうとする人は、今後も増えていきそうだ。

(経済部 井出光記者)