小池知事が新大統領と“話し込んだ”こと

「私とはだいぶ長い時間、座り込んでお話をさせて頂くことができました」 UAE=アラブ首長国連邦の新大統領・ムハンマド・ビン・ザイド・ナヒヤーン氏と面会した小池知事。

13日に死去した前大統領の弔意を伝えたという。その後、ムハンマド新大統領は「日本の教育については非常に敬意を評している。子供、教育は国の宝だ、交流が出来ることは大変うれしいことだ」と熱心に話したという。

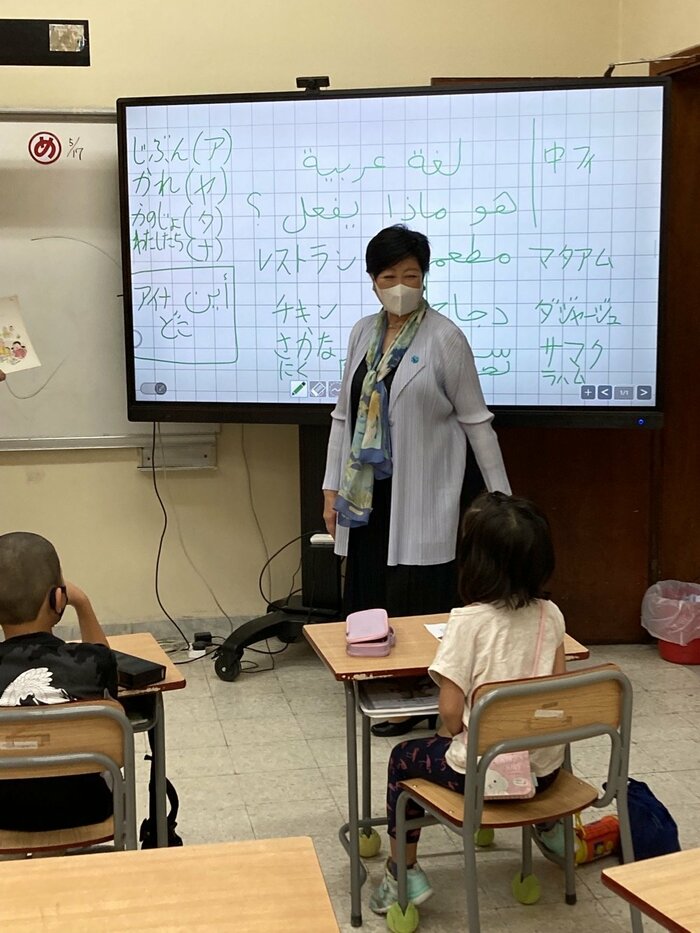

ムハンマド新大統領の要望で、アブダビの小学校・中学校では週2時間ほど日本の柔術を学び、アブダビ日本人学校では外国籍であるUAEの子供達を受け入れ、アブダビ首長国王立化学技術系高等学校では日本の石油関連企業と私立大学が日本語教育の提供を行っている。

“親日派”新大統領のもと小池知事は、都立高校とUAEの学生が両国を行き来して学ぶ「交流」を進めようとしている。

都の担当者によると、およそ200校ある都立高校では、合計すると延べ107校で様々な海外交流を実施、つまり半数の学校は海外との交流を実施しているとのこと。 語学研修・語学留学を主目的として国際交流を行ってきたことから、これまでは主な交流先は英語圏の国や比較的渡航しやすい近隣のアジア圏の国で、UAEはじめ中東はまさに“空白区”だったという。そこで「多文化共生の精神を培う」ためにアラブ首長国連邦等の中東地域の国との交流を始める。

外国籍の子供を受け入れる唯一の日本人学校 その“悩み”とは

「お正月をお祝いしましょう、ひな祭り、など節句的なもの、こちら(学校)のアラビア語のHPに「年神様のお祝い」というように書いてあると「これを教えるのは神の強要では」と言ってきます」

海外の日本人学校の中で、外国籍の子供達を受け入れる唯一の日本人学校の校長、宮﨑幸夫氏は、イスラムの人々への日本教育の難しさを他にも挙げた 。

「アラビックには音楽は必要ない」と音楽の授業には子供を出席させない 。「プールは男女一緒」と説明後に入学したにもかかわらず「日本人学校はイスラムに反する教育をしているのか」 などと意見してくる保護者が多かったという。

「イスラムの教育は尊重するが、ここは日本人学校」と説明しても受け入れられず、去年12月、在アブダビ日本大使館の磯俣秋男大使が、当時皇太子だった新大統領に困難な現状を打ち明けた。すると新大統領は「そういう(=日本の教育を行う)話だったよね」と改めて理解を示したという。その後、保護者らの態度が一変、佐藤校長は改めてロイヤルファミリーの“パワー”を感じたという。

治安良好のワケ マスク未着用で罰金10万円も

「お財布を置き忘れてもなくならない」 「戻ってきたときには中身は全部ちゃんと入っている」 留学先について保護者が最も心配するのは治安だと思うが、世界4カ国で20年弱仕事をしてきたアブダビ駐在員はUAEの治安についてこう話した。

「UAEはIDで全てが紐付けられているので犯罪が少ない」 別の現地在住者は、IDによる情報管理を治安の良い理由、としてあげた。犯罪など起こすとすぐに発覚し罰金額も高いことが抑止力につながり、コロナ禍ではマスクの常時着用違反で3000ディルハム(およそ10万円)が科せられたという。

親日派”の大統領誕生に 今が・・・

「レッドオーシャンではなくブルーオーシャンに漕ぎ出して・・・」 小池知事は以前から、こう話していた。レッドオーシャンとはライバルが多く競争が厳しい分野の事、ブルーオーシャンとは競争相手が少ない分野を示している

競争相手が少ないという事は、前例がなく大変な部分もあるが独自に開拓しやすいと言うメリットがある。 学生時代からイスラムの世界に飛び込んだ小池知事自身の経験から、都立高校生にも“他の人とは違う”道を選ぶことを躊躇しないでほしい、という思いがあるのだろう。

日本とUAEは外交関係を結んでちょうど50周年。そのタイミングでの”親日派”の大統領誕生に、小池知事は「今が漕ぎ出しどき」との思いを強くしたのではないか。

観光客からパートナーに 小池知事の“エネルギー戦略”

「日本のアニメが好きです」「寿司が好き」 小池知事は、アブダビ首長国王立化学技術系高等学校でムハンマド新大統領肝いりの日本語教育を受ける女子高生や、ハリーファ大学やザーイド大学などで日本後や日本文化を学ぶ「JAPAN CLUB」の大学生達と意見交換。

盛り上がる話題は、やはり日本のアニメ、寿司など和食の話、茶道などの日本文化。日本語を上手に話しつつも、関心を持つ内容はいわゆる“観光客”だ。

「私はエネルギーのことよろしくね、というような直接的なことは言っておりませんけれども、いろいろな事が重なって、その日本への対応というのが決まってくるということでございますので」

小池知事は現地でのフジテレビの取材に「長い積み重ねの中でお互い信頼感を持っていくと言うことが重要だと思います」とも強調していた。ロシアのウクライナ侵攻でエネルギー危機が深刻化するなか「資源の乏しい日本と資源豊富なUAEの学生同志の交流を進め、若い世代を皮切りに、親世代も含めた強固な関係を築き上げたい」小池知事の頭の中にはこんな“エネルギー戦略”もあるのだろう。

学習の遅れに?交流成功のカギは“前後”にあり

ただ、UAEの日本人学校や日本に留学したUAEの学生の事情をよく知る関係者は、交流や留学の難しさを主に2つ指摘する。

①共通言語がない

UAEの学生は日常会話で広く英語を使っているが、日本の学生は違う。お互いが英語で意志疎通ができるなら良いが、UAEの学生は、英語も母国語も通じず日本語をつかうしかないのが現実だ。そうすると日本語がわからず学習の遅れにつながる。これは、日本の学生がUAEに行っても英語が出来なければ同じ状況になる、という。

②“本来の学び”をいつ学ぶ?

留学していなければ母国で学んだはずの内容を、留学後どのように習得するのか。留学しなかった学生に追いつかせるために補習などを行うのは、学生にとっても教師や学校にとっても時間と労力がかかる。

交流を実りあるものにするためにも「事前準備」と「アフターケア」、この二つをどこまで丁寧に進めていけるかが「成功のカギ」となるのではないだろうか。

(フジテレビ社会部・都庁担当 小川美那)