ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まってから2か月以上が過ぎた。日本政府はG7=主要7カ国と足並みを揃える形で、ロシアに対して相次いで経済制裁を打ち出していて、今後さらに強化する構えだ。

しかし、日本の大手商社などが出資するロシア極東サハリンでの石油・天然ガス開発事業「サハリン1」「サハリン2」からの撤退については一貫して慎重な姿勢を崩していない。

岸田首相も「エネルギー安全保障上、極めて重要なプロジェクトだ」と述べ、撤退しない方針を表明している。

一方、ロシアは4月27日、ポーランドとブルガリア向けの天然ガス供給を停止するなど、「エネルギー」を武器にヨーロッパへの揺さぶりを強めていて、「ロシアはガスを脅迫の道具として利用しようとしている」など非難の声があがっている。

原発7基分のエネルギー

岸田首相が「極めて重要なプロジェクト」と指摘する「サハリン1・2」のエネルギー量について、関係者は「原発7基分」と語る。

日本は原油輸入の約4%、LNG(液化天然ガス)輸入の約9%をロシアに依存しており、その大半は「サハリン1・2」からのものだ。

これを手放し、他の国からの輸入で賄おうとした場合、割高な「スポット価格」で調達せざるを得なくなる。世界的に資源価格が高騰する中、これだけのエネルギーを市場で確保するには莫大なコストがかかり、今以上の国民生活への打撃を覚悟しなければならない。

16年前の苦い記憶

松野官房長官は4月22日の会見で、「仮に日本がプロジェクトから撤退し、権益をロシアや第三国に取得されてしまうと、一層の資源価格の高騰を招くことや、ロシアを利することとなり、有効な制裁にならないことを懸念している」と強調した。

「第三国」の念頭にあるのは中国だ。政府関係者には過去の苦い記憶がある。

イラン南西部にあるアザデガン油田。推定埋蔵量は世界最大級の260億バレル、日本政府が出資する国際石油開発(現INPEX)が2004年に75%の権益を取得し、「日の丸油田」と呼ばれた。

しかし、その後、イランの核開発疑惑をめぐり、米国がイランへの圧力を強化。日本にも足並みを揃えるよう強く要望し、日本は2006年に75%持っていた権益を10%に縮小することとなった。

その後も米国は「国際石油開発帝石(当時)」も制裁対象の企業リストに加える可能性があると迫るなど強硬姿勢を崩さず、日本は2010年には完全撤退を余儀なくされた。

その後、日本が手放した権益を譲り受けたのが、中国国有の中国石油天然ガス集団(CNPC)だった。イラン問題をめぐる米国の方針に日本が足並みを揃えた結果、核開発に歯止めをかけられなかったばかりか、日本が持っていた油田の権益を中国に持っていかれたという苦い記憶は、今も関係者の脳裏に焼き付いている。

油田の権益を75%から10%に縮小した2006年は安倍一次政権の時代。当時の政府関係者によると、安倍政権は米国に対し、「権益を放棄すれば中国に取られる」という懸念を伝えていたが、聞き入れられず、危惧した通りの結果になってしまったという。

一方で、権益を得た中国石油天然ガス集団だが、その後、アザデガン油田について「開発の遅れ」を理由にイラン政府から契約を解除されている。

LNG獲得に走る中国

中国は現在、経済発展や、急速に進める石炭からのエネルギー転換のため世界一のLNG輸入国となり、世界中で調達先を広げようとしている。そうした中、ロシアのウクライナ侵攻を受け、「サハリン2」からの撤退を表明した英石油大手のシェルが保有していた権益について、中国の資源大手3社と売却交渉を始めたと、ロイター通信など一部欧米メディアが伝えた。報じられた「3社」には中国石油天然ガス集団も含まれる。

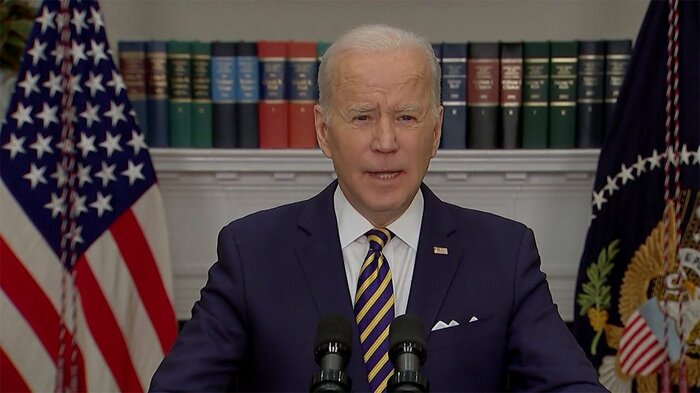

バイデン大統領が「理解」 背景は

米国のバイデン大統領は、3月8日、ロシアへの追加制裁として、ロシア産の原油・天然ガス・石炭などの輸入を禁止する措置をとると発表した。一方で、バイデン大統領は「欧州の同盟国など多くがこの措置に加われないことを理解したうえで禁輸を進める」とも述べ、エネルギーをロシアに依存する国には、同調を求めず一定の配慮も示した。

日本政府関係者は「バイデン大統領が発言に至るまでに相当な意見交換をしており、米国も十分理解している」と明かした。アザデガン油田など過去の教訓を踏まえた対応とも言える。

一方で、4月7日のG7首脳声明では、「エネルギー面でのロシアへの依存を低減するための計画を速やかに進める。また、ロシアの石油への依存を低減するための取組を加速する」と明記しており、今後、日本にも段階的な取組が求められる可能性があり、再び難しい対応を迫られるかもしれない。

(フジテレビ政治部)