B型の父からO型の娘へ 生体肺移植成功の重要性

娘にそれぞれの肺を提供した両親:

再び自力で呼吸し、歩くことができるまでに回復したことへの感謝と、自分の成功が非常に重要なものであることを、娘自身も改めて認識した様子です。

今回の生体肺移植を受け、両親はこのように思いを寄せました。

新聞各紙が一斉に報じた世界初の手術。その執刀医は、ノーベル賞を受賞した山中伸弥教授と一緒にマラソンに汗を流すこともある、京都大学医学部附属病院の伊達洋至医師です。

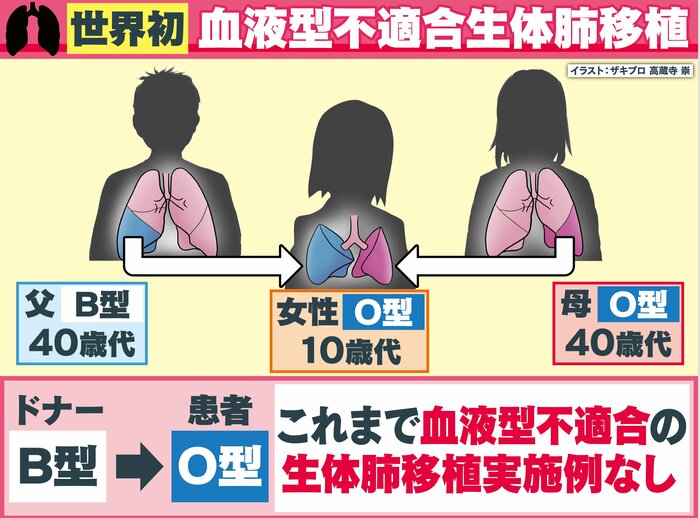

伊達医師は、血液型が適合しない患者の生体肺移植に、世界で初めて成功しました。その手術は、重い肺疾患で命の危機もあった血液型O型の10代の女性患者に、O型の母親の肺と、B型の父親の肺を移植するというもの。

本来、B型の臓器をO型の人に移植することは「血液型の不適合」により困難とされています。今回の手術の凄さは、その「血液型の壁」を越えただけではなく、感染症や拒絶反応のリスクが他の臓器より高い「肺」の移植を成功させたことにあります。

患者の余命は、長くても数カ月。人工呼吸器で命をつないでいた患者は、自力での呼吸を取り戻し、手術から約2カ月、4月11日に退院することができました。

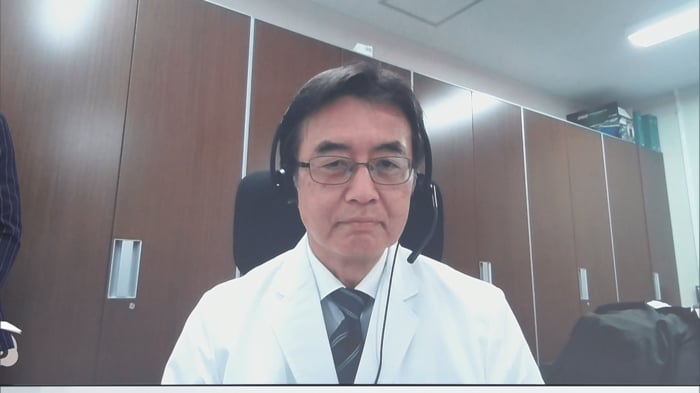

そんな命を救う偉業を成し遂げた伊達医師が「めざまし8」に生出演。血液型の異なる生体肺移植成功の仕組みと今後への期待を解説しました。

Q. 臓器移植でしか救えない患者さんを多く救えるきっかけになり得る。反響は

伊達洋至医師:

新しい技術が成功ということで、期待を込めていろんな方から連絡をいただいた。

Q. ご両親の思いと前例がない点、決断をどう受け止めていたか

伊達洋至医師:

前例がないということで、リスクが高いということは移植をする我々も認識していて。それをご家族にも伝えて行うということで、かなりの緊張感を持った手術となりました。

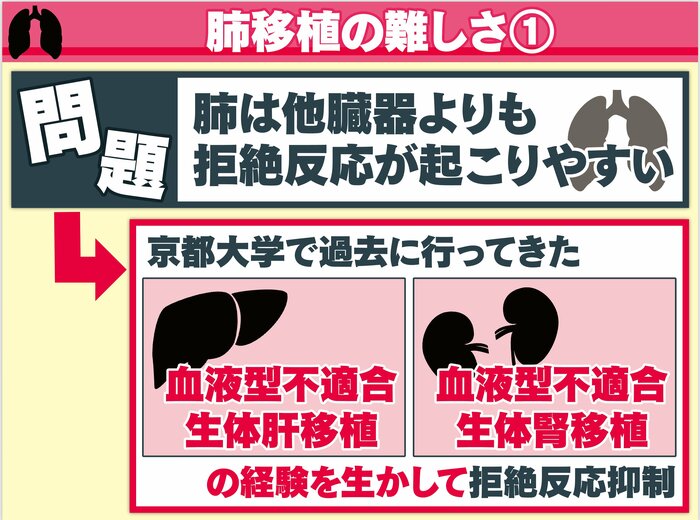

Q. 生体移植、とりわけ肺の移植の難しさは

伊達洋至医師:

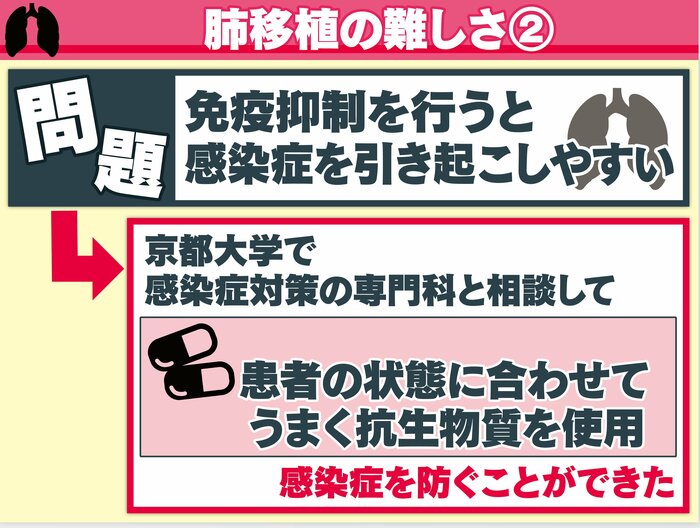

肺は拒絶がほかの臓器よりされやすく、免疫抑制剤がたくさんいる。一方で外気とつながっているので感染症が起きやすい。どっちに転んでもうまくいかなくなるので、拒絶も感染症もおこさない管理が非常に難しい。

血液型不適合の打開に”ある薬”

Q. 初めてのケース、リスクも含めて患者さんと話し合いは

伊達洋至医師:

世界初でリスクが高いことはご両親にきちんとお伝えしました。その中でご両親はこの手術を理解され、肺を提供されることを希望されております。

女性患者は幼少期に白血病に罹患し、2021年9月から人工呼吸が必要な状態に。余命数ヶ月とされ、血液型不適合の生体肺移植を受けることになりました。一時、拒絶反応が起こるも回復し、退院したといいます。

Q. 臓器移植はどう変わる

伊達洋至医師:

これまでは救えなかった方、みなさんではないが、一部の方を救えることになる新しい技術と思っている。

Q. 技術的にクリアしても制度的に支えられるのか

伊達洋至医師:

まずは新しい技術を保険診療として認めていくことが重要。そうでなければ新しい技術が広がっていかない。

Q. これからも伊達先生以外でも広められる?

伊達洋至医師:

はい。日本には他にも肺移植施設があるので、この技術が全国に広がっていくものと信じている。

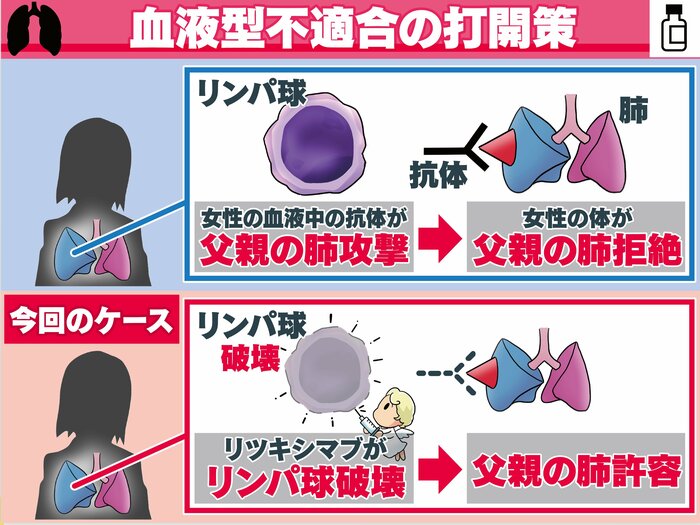

臓器移植を行う際、血液型によって移植できるケースと出来ないケースが存在します。例えば、AB型の人は、すべての血液型から移植可能ですが、A型、B型の人は一部が不可能。O型の人の場合は、O型の人のみとなっていました。

今回の手術は、この血液型の壁を壊したことになります。どのようにして血液型の壁を越えたのでしょうか。ある薬が打開策となりました。

Q. 「リツキシマブ」という薬はどういうもの?

伊達洋至医師:

リンパ球を壊すことはわかっていて、移植だけではなくて、悪性リンパ腫の治療にも使われてきた薬です。

薬を投与しない場合の想定では、女性の血液にあるリンパ球が作り出した抗体が、父親の肺を攻撃、女性の体が父親の肺を拒絶すると考えられていました。

そこで「リツキシマブ」という薬を投与。すると、リンパ球を破壊し続けることで抗体が作られなくなり、父親の肺を許容することになるといいます。これまで血液型が不適応なケースでも、移植が可能になるというものです。ただ、肺の血液型不適応の生体移植はこれまで誰も行ってきませんでした。そもそも肺の移植は、他の臓器と比べ難しいといわれています。

問題点の1つ目は「拒絶反応が起こりやすい」というもの。2つ目は、肺は呼吸することで外気と直接繋がるため「感染症を引き起こしやすい」というもの。こうした大きな問題を感染制御のチームと協力して、抗生物質を使って乗り越えたのが今回の手術でした。

「手術の技術の高さ」と「繊細な術後管理」の両立

伊達医師は、4月12日の会見では今回の成果を「新しい光」と表現していました。

伊達洋至医師:

脳死肺移植が待機できない、しかもご家族の中に血液型が適合する人が2人いない患者さんでも、救命できる可能性がある治療である。新しい光になると考えている

さらに今回の手術について、会見では日本移植学会の江川裕人理事長から「移植医療の新たな扉を開けた」と評価されました。伊達医師をよく知る人はこう話します。

日本移植学会 岡田克典理事:

先生は日本でおそらく一番、肺移植の執刀の経験あると思いますし、過去の経験を踏まえて踏み込めたんじゃないかと。

手術の経験は「日本で一番」と評される伊達医師は、1998年に日本で初めてとなる肺の生体移植に成功。2021年4月には、世界で初めてコロナ患者に対する生体肺移植を成功させるなど、日本における肺の移植の第一人者として知られています。

日本移植学会 江川理事長:

(肺の移植は)手術も本当に上手にしなければいけないし、術後管理も非常に繊細な管理が必要になってきます。長年培った経験で、京都大学の伊達先生チームがその領域に達していた、ということが考えられます。

ネット上には、今回手術を受けた10代の女性と同じような症状で子供を失った人の「子どもにも肺移植してあげたかった」という言葉も見られました。

伊達医師は臓器移植の新たな可能性に言及しています。

伊達洋至医師:

おそらく全ての臓器で、血液型不適合っていうのは、将来的には乗り越えていけるようになると私は思っています。

(「めざまし8」4月14日放送)