家族などを介護する人「ケアラー」を支援するため、北海道で条例案が議論されている。一方で、この問題への理解が深まらず、特に介護する子どもたち「ヤングケアラー」の孤立が課題になっている。

街で「ヤングケアラーを知っていますか?」と聞いてみると…。

50代女性:

なんだろう…分からないです。ヤングが使う言葉?

高校生:

知らないです

トイレやベッドへの移動、料理も 高校生が介護

同居する祖母の髪を洗う高校生。こうした家族の介護や家事などを担う子どもたちを「ヤングケアラー」といい、人間関係や学業への影響も指摘されている。しかし、北海道の調査ではヤングケアラーについて理解していたのは、中学生でわずか1割。それは当事者でも同じだ。

難病の母親の介護をする、高校3年生の佐藤謙太郎さん。

――ヤングケアラーに当てはまると思う?

佐藤 謙太郎さん:

そもそも存在を知らないです

支援策が議論される一方、広がらない理解。そのはざまでヤングケアラーは孤立を深めている。

謙太郎さんの母・仁美さんは2021年4月、全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病「ALS」と診断された。

謙太郎さん:

生理の血が染みちゃった時に替えたことが(大変だった)。パンツとか全部ですね。血がついたので

家族2人暮らし、今は謙太郎さんの支えなしではトイレやベッドに移動できない。

謙太郎さん:

ご飯作って。ご飯食べても、ベッドから起こして移動させて。トイレ行きたいって言ったら連れて行って

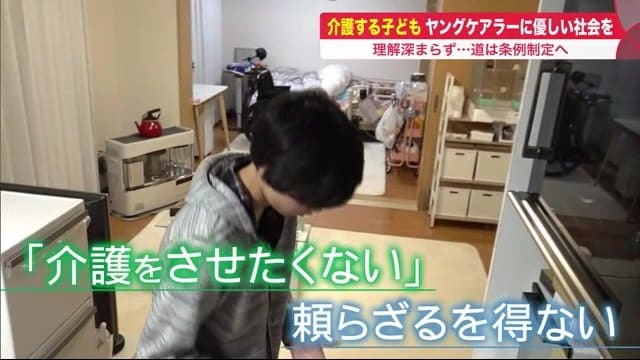

「介護させたくない」母親の葛藤

明るい性格で謙太郎さんを大切にしていた仁美さん。「息子には介護をさせたくない」と思う一方、頼らざるを得ないことが苦しいという。

仁美さん:

できればされたくない。してもらいたくない

謙太郎さんの負担を減らそうと、仁美さんはヘルパーに介護や家事をお願いする時間を増やした。半年前までは日中だけだったが、3月からはヘルパーを1人増やして午後10時まで対応してもらう日も。

それでも夜間は謙太郎さんだけが頼りだ。呼び出し音が鳴ると母親のもとに急ぐ。夕食の後は薬などを用意する。

仁美さんは胃に穴を空け、カテーテルから栄養や薬を送り込む「胃ろう」の手術を受けた。栄養を送る準備も大切な役割だ。

謙太郎さん:

これをお母さんのお腹にある胃ろうに繋いでそのまま流す。注射器で

「相談しない」ヤングケアラーの実態

毎日続く母親の介護。しかし、誰にも相談をしたことはないという。

謙太郎さん:

まず相談する内容が見つからない。僕が相談することない。(介護に対する抵抗も)最初はありました。割り切ってしまえばいいかな。そんな感じなんで、特につらいとかはないです

ヤングケアラーは、周囲に相談しない傾向が調査で分かっている。

北海道の調査では、中学生と高校生のケアラーの約8割が「相談したことがない」と回答。その理由で最も多かった回答は「誰かに相談する程の悩みではない」。介護が日常化し「大変」という感覚がないことが浮き彫りとなった。

「介護はつらくない」と語る謙太郎さんだが、母親に厳しく当たってしまう時もあるという。

謙太郎さん:

もう呼ぶなとか言ったりしますし、「何かしたい」って言われたら「前に言っとけ」みたいなことも言いますし、逆に言われたら「なんで今」って言います。理不尽だと思うんですけど、怒ったりはしてます。完全にもう気持ちの問題ですね。イライラしてるから言います

社会から断絶…ケアラー支援の条例施行

そうした中、北海道はヤングケアラーを含むケアラーを支援する条例を制定。4月1日から施行した。

鈴木直道 知事:

特にヤングケアラーに関しては自覚がなく、相談する経験や機関がない場合が多いことから、周囲の気づきによる早期発見や身近な場所での相談対応が大切であると認識しており、住民が一体となり支援する地域作りを基本的な施策としています

通信制の高校に通っていた謙太郎さん。4月から通信制の大学に通う。外に出る機会や友達との関わりも少ないという。

謙太郎さん:

自分から離れてったんで。青春捨てたんで。社会から断絶されるのも自分のせい

自覚がないこと、そして家庭のことは言いたくないという気持ち。2つの大きな壁を乗り越える支援が求められている。

(北海道文化放送)