新型コロナの影響で、会食や旅行はすぐ元通りとはいかない。お年寄りに自宅にこもらず楽しい時を過ごしてもらうには?

大学生が「短歌」のイベントを開いた。お年寄りとの会話をヒントに、学生が歌を紡ぎ出す。

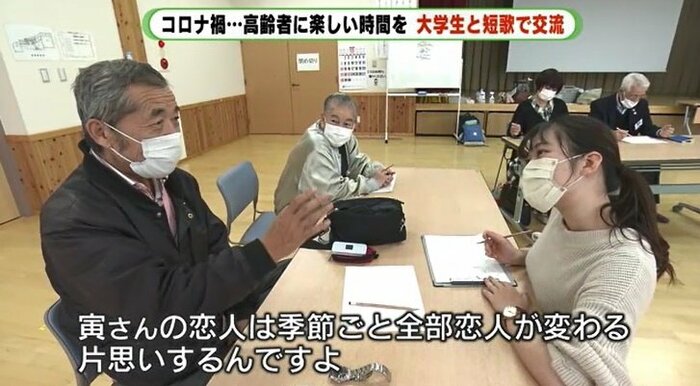

高齢者:

寅さんの恋人は季節ごと全部恋人が変わるんですね。片思いするんですよ

学生:

え~寅さんってそんな感じなんですか?

2021年11月、静岡市清水区で地域のお年寄りと地元の大学生が参加するイベントが行われた。ただ単に楽しくおしゃべり、というわけではない。

学生:

5文字とか7文字にならないのも、この辺に書いておいてもらえれば、大学生が考えて5文字とか7文字にするので

高齢者:

ほんと?それはすてきなこと

預かった言葉を「歌」にする大学生

作っていたのは「短歌」だ。このイベントは、静岡大学教育学部で国語を専攻する学生たちが企画した。その名も「繋ぐ・私たちの言葉~静岡を笑顔に」。

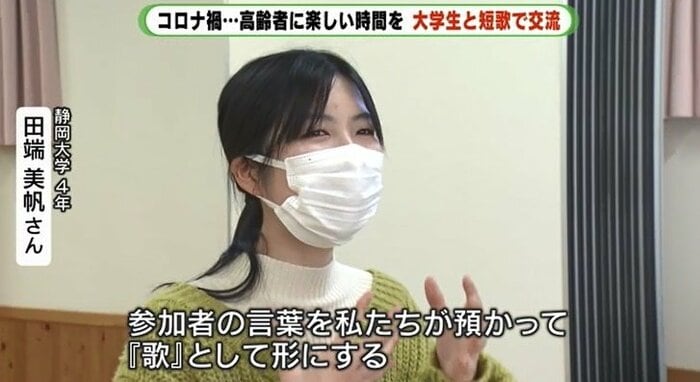

静岡大学4年・田端美帆さん:

会話を楽しむことを基本・基盤にして、参加者の言葉を私たちが預かって「歌」として形にするところが、この活動のポイントかなと思います

田端さん:

「藤の花」は5音ですもんね

高齢者:

(藤の花の名所の)蓮華寺池公園ね、知ってる?

田端さん:

私も行ったことあります!

会話をしながらできた句は…

会話をしながら考えること約1時間。どんな短歌ができたのだろうか。

「初なりの甘柿一つ亡き夫 喜ぶ笑顔 深愛沁みる」

句を詠んだ人:

柿の木を植えてくれて、亡くなって1年7カ月後に初めて柿の木に実がなって、愛と感謝の気持ちが伝わってきて涙があふれるくらい感動しまして、この詩が突然浮かんできまして作らせてもらいました

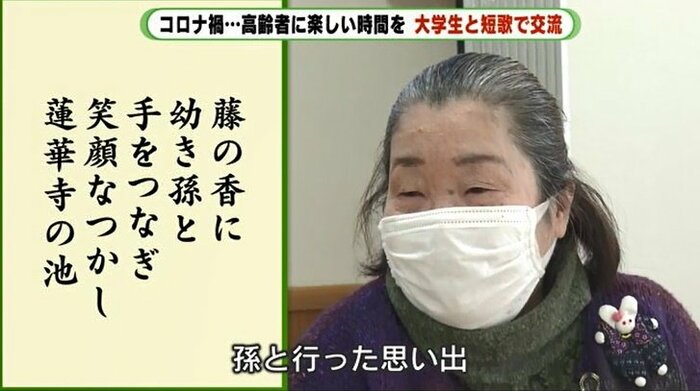

孫との懐かしい思い出を詠んだ人もいた。

「藤の香に 幼き孫と手をつなぎ 笑顔なつかし 蓮華寺の池」

句を詠んだ人:

孫と行った思い出ね。それから20数年経ってるけど、一番きれいだったの。藤の花がハラハラハラと、それが忘れられないの。

(Q.点数をつけるとしたら?)

100点、ずうずうしく。そのくらいの自信作

嬉しかった思い出はもちろん、つらい思い出も歌にすれば不思議と表情が和らぐ。

短歌は脳をフル回転 専門家も認める効能

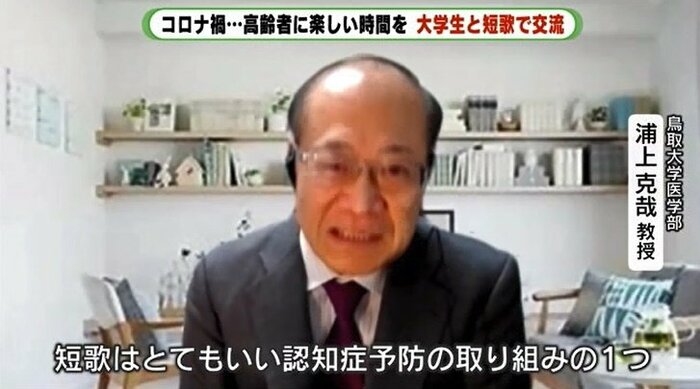

短歌の持つ魅力について、認知症予防の第一人者で鳥取大学医学部の浦上克哉教授は次のように話す。

鳥取大学医学部・浦上克哉教授:

短歌は、とてもいい認知症予防の取り組みの一つだと考えていました。何もないところから新しいものを作り出す作業、創作活動という言い方もしますが、こういった活動は脳の神経細胞をフル回転させないとできないことなんですね。脳の活性化に非常にいい方法であると

浦上教授はコロナ禍のいまだからこそ、このような活動をより進めていくべきだと訴えている。

鳥取大学医学部・浦上克哉教授:

いろんな方とのコミュニケーションが減ると気分が落ち込んで、意欲も低下して、家でできることすらやらなくなる。悪いことが重なって高齢者の認知機能が悪化してしまう。2025年に推計している認知症患者700万人は、もっと増えるのではないかと大変懸念しているところなんです

手紙やファックスでも高齢者と交流

多くの高齢者と交流を深めるために…学生たちはイベントだけでなく手紙やファックス、メールを使ったやり取りも併せて行っている。

稲森靖子さん:

きょうは早いよ、返信が

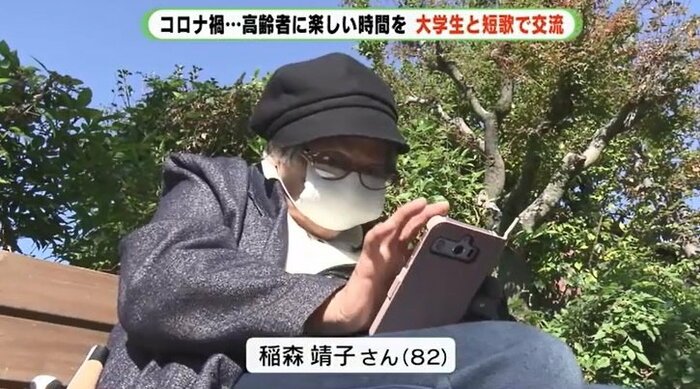

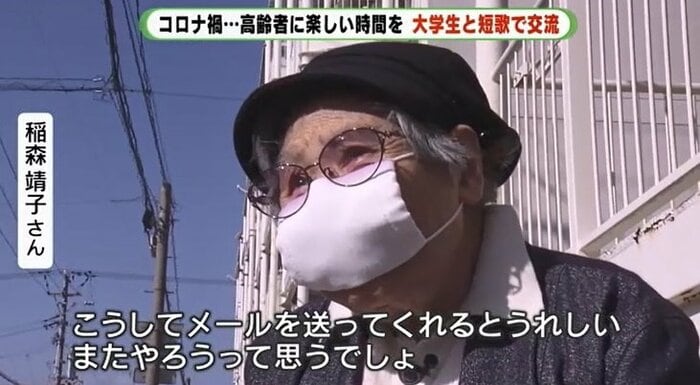

静岡市内で1人暮らしをしている稲森靖子さん(82)。今回のイベントに参加してからほぼ毎日、学生とメールでやり取りをしている。

稲森靖子さん:

きれいに撮れた。「公園の木々が色づき きれいだな 風に吹かれて はらはら飛ぶ」だ。「飛んだ」の方がいいね

病気の影響で遠出が難しく、これまでは1日のほとんどを自宅で過ごしていたが、ここ最近は短歌のネタを探すために散歩に出かける。

稲森靖子さん:

元気になるね。なんにも一日中誰も話をしないよりね。やっぱりこうしてメールを送ってくれると、うれしいなって思うね。そうするとまたやろうと思うでしょ

静岡大学4年・田端美帆さん:

周りを見回してみる、花に注目してみる、鳥に注目してみる、自分の家族を思ってみる、そこに自分の言葉をあわせて思いとして届けてみる。今の人にとっては必要なのかと思います。たくさんの会場に行って、たくさんの方とメールや手紙でやり取りをして、すごく前向きな気持ちになれた。とてもプラスの活動になっているなと感じます

五・七・五・七・七。

その31音に込めた思いはお互いの距離や世代に関係なく、それぞれの心と心をつないでいる。

(テレビ静岡)