生物が生き残るには、獲物をしとめる能力も大切になってくる。魚類だと、素早く泳ぎながら小魚などを勢いよく食べる姿を思い浮かべる人もいるだろう。

こうした魚のイメージを根底から覆す光景が、Twitterで注目を集めている。

スローペースな「ダンゴウオ」が話題

ダンゴウオの狩り

— ととうみ (@kerokerofish) January 29, 2021

こんなに可愛い生き物いませんよ… pic.twitter.com/lhWn6nEFky

ダンゴウオの狩り

こんなに可愛い生き物いませんよ…

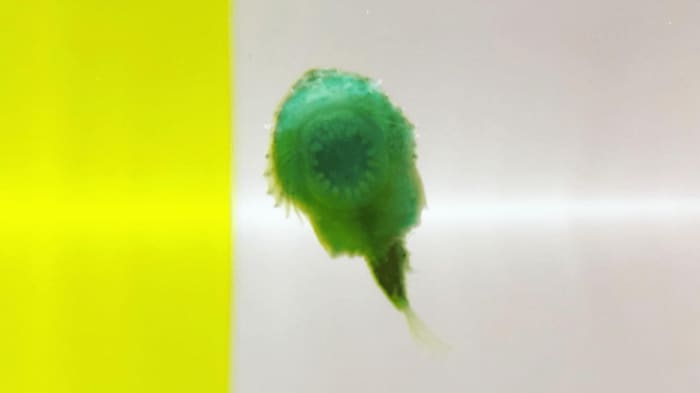

ととうみさん(@kerokerofish)が投稿したのは、飼育する「ダンゴウオ」という種類の魚に、生きた餌をあげた動画。動画の魚は少しゴツゴツしているように見えるが、丸っこいフォルムやつぶらな瞳が愛らしい魚だという。そして、狩りの仕方が何ともユニークでスローペースなのだ。

動画ではダンゴウオが餌との距離を詰めていく様子を捉えているが、水中を泳ぐのではなく、水槽の底をほふく前進のように這って近づいている。移動速度もゆっくりで、餌に逃げられないか見ているこちらが心配になってなってしまうほどだ。

それでも何とか餌の背後に近づくと、大きな口を開けて一瞬でパクリ。無事に食べられたことに安堵したかのように、口をぷくっと膨らませていた。

他のTwitterユーザーからは「この動きで餌とれるなんて、自然界もうまくできてる」などの反応があったので、ととうみさんに聞いたところ、「エサを追う際はほぼこのような追い方です。泳いで追う時もありますがほぼ失敗してます…笑」という。

動画をよく見ると、体の下に何かあるように見えるがどうなっているのだろう。ほふく前進のような動きには理由があるのだろうか。ダンゴウオを通年飼育している、ヨコハマおもしろ水族館(横浜市)の担当者に、生態を聞いてみた。

お腹の下に「吸盤」を持っている

ーーダンゴウオの生物的特徴を教えて。

カサゴ目カジカ亜目のダンゴウオ科に属する生き物です。主な特徴は体が丸いこと、お腹に吸盤状の腹びれを持っていることです。通常の魚類は腹びれが左右に一枚ずつありますが、ダンゴウオは左右の腹びれが一枚に融合して、お腹の下で吸盤状に進化しています。

ーー体重や大きさ、生息地はどうなっている?

体重は測ったことがないので分かりませんが、体長は成魚で4センチほどです。生息地は冷たい海域の中~低層で、国内だと青森県から新潟県までの沿岸で見られます。冬場なら、神奈川県の逗子あたりにも出てくることがあります。

ーーダンゴウオという名前の由来は?

正式な由来は不明ですが、お団子のような丸い体形から、この名前が付いたと思われます。

小さくて丸いので泳ぎが得意ではない

ーーTwitterの動画では狩りの仕方が特徴的だが、理由はある?

ダンゴウオはお腹の吸盤を使い、岩場や水槽の側面などに体をくっつけて生活しています。動画の動きをする理由は想定ですが、餌となる生き物に気付かれないよう、ゆっくり近づくためと思われます。吸盤を使わなくても移動できますが、小さくて丸いので泳ぎが得意ではないのです。水族館でも、動画と同じ動きをすることはあります。

ーー吸盤の仕組みや役割は?

ダンゴウオは卵から孵化しますが、吸盤は生まれたときからあります。形状や仕組みは、タコにある吸盤とほぼ一緒ですね。吸盤の役割としては、泳ぎが不得意なので体を固定して、自然界の強い海流から身を守るためであることはわかっています。

ーー動画だと体がゴツゴツしているが?

ダンゴウオの全てがゴツゴツしているわけではありません。動画の個体は、あの色彩でそのように見えていると思われます。水族館の個体だとつるつるしているものもあります。

他の生物と飼育すると、餌が食べられず痩せてしまう

ーー個人飼育はできる?注意点は?

個人でも飼育できます。ただ、ダンゴウオはあまり市場に流通しないので、採取のような形になると思います。注意点として挙げるなら、一つは水温管理ですね。ダンゴウオは13℃~18℃を好みますので、当水族館では14℃で飼育しています。

気性は意外に荒くて縄張り意識も強いので、飼育する場合は隠れ家が多かったり、広めの水槽を用意してください。他の魚類と一緒ではなく、単体・単種で飼育することも大切です。泳ぎが得意ではなく動きも遅いので、他の生物と飼育すると餌が食べられず、痩せてしまいます。

ーーフウセンウオと似ているが関係性は?

フウセンウオも同じ、ダンゴウオ科の仲間です。主な違いだと、フウセンウオは体長13センチほどになるのでサイズが大きいですね。ダンゴウオは周囲の環境に合わせて体色を擬態するので、生息域によってカラーバリエーションが豊富なのも違いだと思います。

(関連記事:“ステイホーム”するフウセンウオがかわいい…なぜ1つの貝殻に集合したの? 水族館に聞いた)

ーーダンゴウオのどんな部分に魅力を感じる?

当水族館では、ダンゴウオを卵からかえして育てています。生まれたばかりの小さくて丸いフォルムから成長していく様子は、とてもかわいいですね。子供のダンゴウオは頭の上に「エンジェルリング」という、光の輪がカラーリングされるのも魅力です。理由はわかりませんが、この輪は大人になると消えてしまうのです。

ダンゴウオの一風変わった狩りは、吸盤を活用し、相手に気付かれまいと工夫していたようだ。魚類なのに泳ぐのが苦手という、ちょっぴり不器用なところも愛らしさにつながっているのかもしれない。

「関連記事」

「水を吹くフグ」の動画にほっこり…“水吹き”の理由を水族館と専門家に聞いた

大型深海魚の新種「ヨコヅナイワシ」を駿河湾で発見…“生態ピラミッド最上位”という生態を聞いた