命の危険と隣り合わせのクマの駆除。しかし秋田県内の猟友会員に支払われる報酬は年間数千円から数万円と幅があり、「重責に見合わない」との指摘もある。クマの出没増加を受け、秋田県は2年ぶりに奨励金や慰労金を支給する方針を固めたが、猟友会員の待遇や報酬の在り方が問われている。

地元のハンターが担う役割

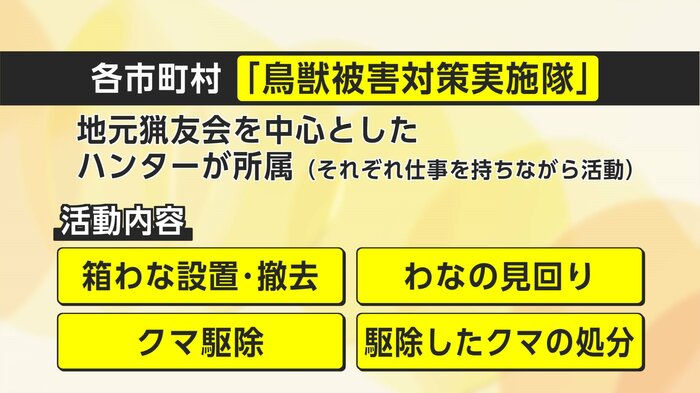

クマの駆除にあたり、秋田県内の各市町村は「鳥獣被害対策実施隊」を組織し、地元の猟友会員がその担い手となっている。彼らは本業の合間に、非常勤公務員として危険を伴う現場に立ち続けている。

隊員の仕事は多岐にわたる。箱わなの設置や撤去、わなの見回り、クマの駆除、そして駆除した個体の解体や焼却まで。いずれも体力と経験が求められる作業だ。

山奥にわなを仕掛けるには重い資材を運び、解体には仲間との連携が欠かせない。まさに「地域の安全を守る最後のとりで」といえる存在だ。

秋田・鹿角市のケース

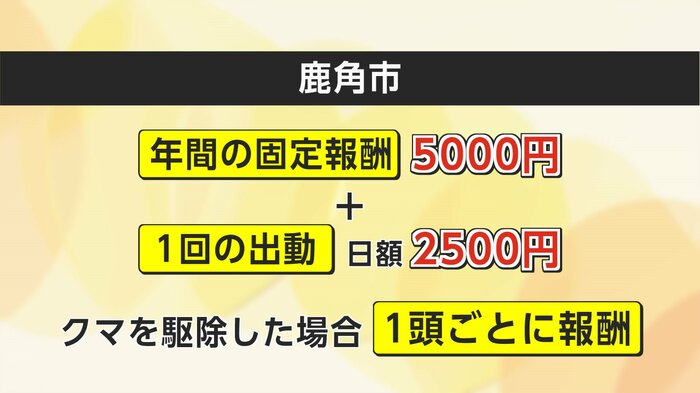

クマの出没が多い鹿角市では、隊員に年間5000円の固定報酬が支払われる。出動1回につき2500円が加算され、さらに駆除した場合は1頭につきチームに1万円が支給される。

ただし条件は「処分まで完了すること」。箱わなの設置も1回2万円がチームに渡る。

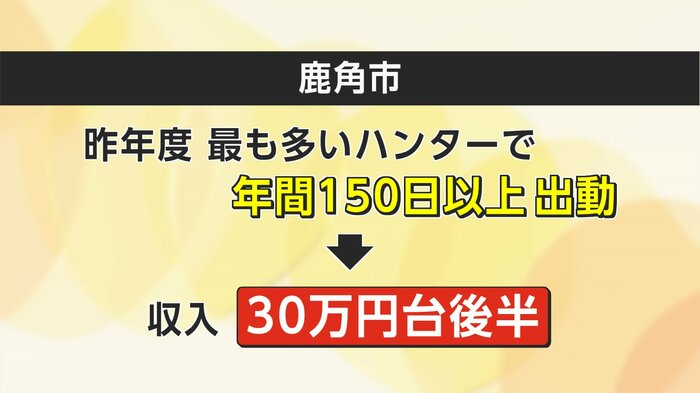

ある隊員は2024年度、年間150日以上出動し、収入は30万円台に達したという。危険と隣り合わせの活動にしては、決して高い額とは言えない。

揺れる報酬体系

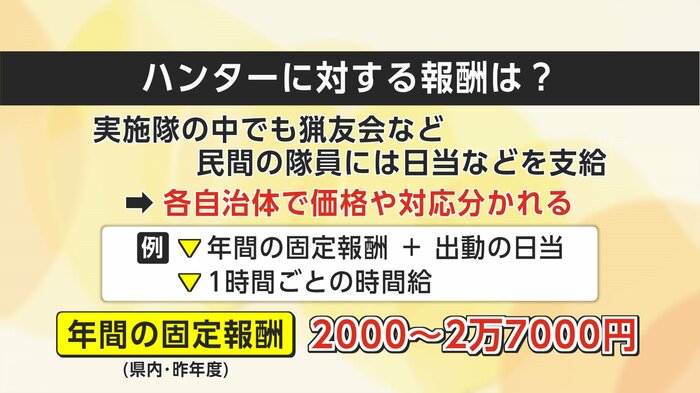

秋田県内の自治体が支払う年間の固定報酬は2000円から2万7000円まで幅がある(2024年度の県まとめ)。日当制や時間給制を導入する自治体もあり、地域ごとに仕組みは異なる。

全国的にも「命を懸ける活動にしては報酬が少ない」との声が強まり、待遇改善の動きが広がっている。

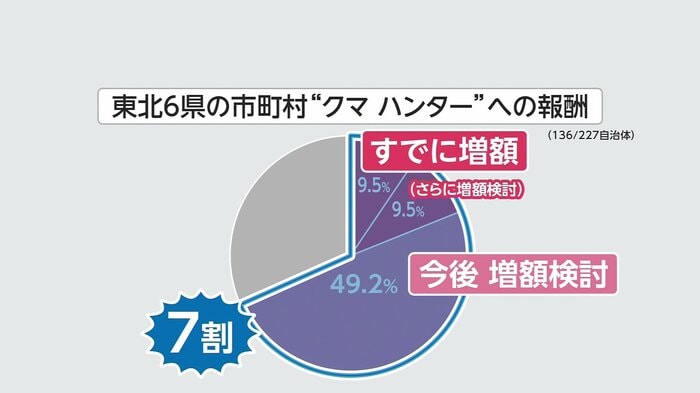

フジニュースネットワーク(FNN)が東北6県の市町村を対象にした調査では、すでに2割が増額済み、約5割が検討中で、全体の7割が改善に向けて動いている。

奨励金は担い手確保につながるか

秋田県の鈴木健太知事は11月18日に開かれた記者会見で、クマの大量出没で大きな負担がかかっている猟友会について触れた。

猟友会の活動について、鈴木知事は「出動回数や危険度、重量物を扱う負担など、非常に厳しいものがあると思っている。駆除だけでなく、その後も大変。解体処理というところまでいくと、非常に夜遅くまで頑張ってまた次の日に出動と。土曜も日曜もないという話を聞いている」との認識を語った。

その上で「そもそも年に何回もあることではなく、基本は趣味でやっている狩猟免許を持っている人に特別にお願いをして、低廉で半分ボランティアのような待遇ではあるけれどもお願いしてきたという経緯がある。この制度自体を見直す時期に来ているのでは」と、報酬を含めた制度の見直しについて言及した。

高齢化が進む猟友会にとって、後継者不足は深刻だ。報酬の見直しは、担い手を確保するための大きな鍵となる。危険を承知で山に入る人々の存在がなければ、地域の暮らしは守れない。秋田県の奨励金が、持続可能なクマ対策につながるのか――その行方が注目されている。

(秋田テレビ)