耳の聞こえない人、聞こえにくい人の国際競技大会、デフリンピックの東京開催にちなみ、手話について考えてみた。同大会日本代表の鹿児島国際大学3年・島倉杏奈さんの日常から見えてくる手話の世界を通して、私たちが知らなかった「音のない世界」への扉を開いてみよう。

学生生活での手話コミュニケーション

島倉さんは、デフリンピックの男女混合リレーで日本のアンカーを務め、チームは日本記録を更新した。生まれつき耳が聞こえない島倉さん、昼休みの様子は、一見普通の大学生と変わらない。友人の東垂水優陽さんと、彼氏の話で盛り上がっていた。

「私は杏奈ちゃんに彼氏がいることは知ってたよ。LINEのホーム画面、彼氏じゃない?」と東垂水さんが尋ねると、島倉さんは「そうです」と返す。「彼氏は県外?」という質問に「遠いんだよね。寒いところと暑いところだから全然違うんだよね」と答えた。

実はこのやりとり、すべて手話で行われていた。東垂水さんは島倉さんとの出会いがきっかけで手話の勉強を始めた。「私が手話を勉強していることを杏奈ちゃんはどう思う?」と尋ねると、島倉さんは「とってもうれしい」と返答。「スマホとかを使わずに話せることがうれしい」と、手話でのコミュニケーションに喜びを感じているという。

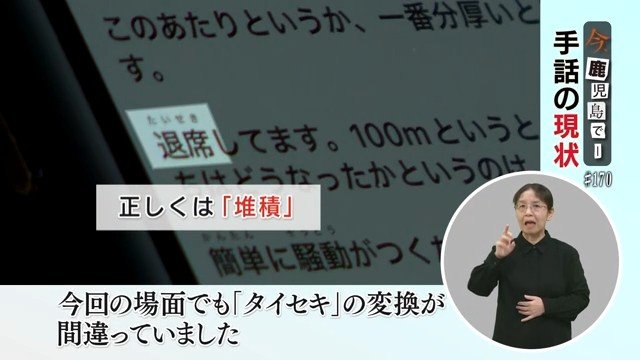

音声認識アプリ活用も課題が

昼食後、島倉さんは午後の授業へ向かう。スマートフォンの音声認識アプリを使って授業を受けているが、漢字の変換がうまくいかないことも。この日も「(シラスの)堆積」という内容の講義で「退席」と誤って表示される場面があった。

島倉さんは「授業の時に手話通訳が入っているといいなと思う。楽に授業を受けられるのではないか」と話す。「みんなが話していることが分からなくても『まあいいか』と。寂しさはあったけど、だんだん慣れてきたらその気持ちもなくなる」と、現状に適応しながらも改善を望んでいる。

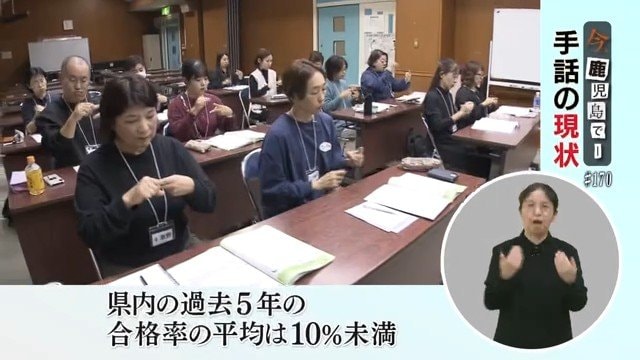

長い学習期間と低い合格率 手話通訳の現状と課題

手話通訳者になるためのハードルは高い。一般的に5年の学習期間が必要とされ、鹿児島県内の過去5年の合格率の平均は10%未満だという。さらに、県が認定する手話通訳者と国が認定する手話通訳士の資格を持つ人は県内に合わせて105人いるが、そのうち半数は60代以上と高齢化も進んでいる。

県手話通訳問題研究会の横溝和恵会長は「手話通訳の雇用の場もないし、多いのは派遣だが、派遣もボランティアの範疇。これから5年後10年後を考えた時に、このままの状況を引きずっているようでは本当に通訳者がいなくなる」と深刻な課題を指摘する。

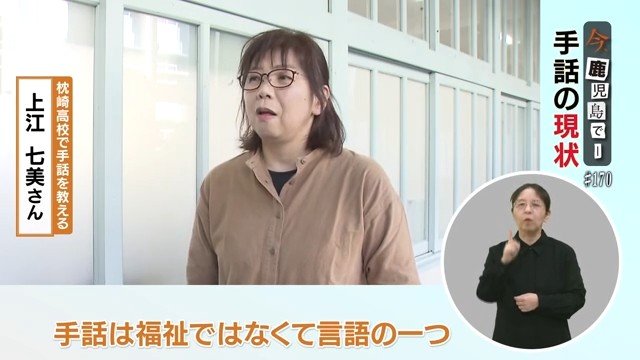

「手話は福祉でなく言語」若者が手話に触れる機会

枕崎市の県立枕崎高校では1999年から選択科目の一つとして手話を導入している。生徒たちは毎週2時間手話を学んでおり、「手話を使うドラマを見たことがあって、手話を使えたらいいなと思って選択した」「『楽しい』とか動かす手話が好き」「手話が使えたらもっと色々な人と友達になれるかな」と前向きに取り組んでいる。

同校で手話を教える上江七美さんは「手話は福祉ではなくて言語の一つ。伝えたい、伝わる、その気持ちを大切にして会話してほしい」と話す。

また、鹿児島女子短期大学(鹿児島市)の手話サークルでは、保育士や教師を目指す学生たちが手話の歌を練習している。「歌いながらの単語を覚えている段階なので、少しでもコミュニケーションができるように技術を身につけたい」と学生は意欲を見せる。

完璧でなくてもよい 手話の会話を楽しんでほしい

島倉さんは「私は発語があまりうまくなくて手話だけが身についているので、伝わらないことがたくさんあるし、伝えたくても伝えられないことがある。手話に触れてみてほしい、経験してみてほしい」と訴える。

東垂水さんは「正解の手話をしないといけないわけではないというのが今まで勉強してきて分かったので、もっとハードルを下げていいのかも。口元で読み取ってくれる人もいるし、それプラスちょっと手をつけてみようとか、ちょっと動きつけてみようから始まるのが手話なのかなと思っているので、会話を楽しんでほしい」とアドバイスする。

音のない世界をつなぐ「手話」は魅力ある言語の一つだ。まずは手話に触れてみることから始めてみてはどうだろうか。

(動画で見る:手話は「福祉でなく言語」 高校・大学で広がる若者の学びと通訳者不足の現実)